曾经有这样一款飞机,它能让地勤累到“飞一次,趴三天”,让飞行员在演习中打出“二十发零命中”的尴尬记录。

别看成绩一般,但它可曾是中国空军的希望,是曾经咱们最能拿得出手的战机之一。

它就是从俄罗斯引进并自行组装的105架歼-11A战斗机。

从“天之骄子”到“机场皇后”

时间拉回上世纪90年代初,中国空军的装备库里,唱主角的还是老旧的歼-6和歼-7。

面对周边已经列装F-15、F-16等三代机的对手,技术代差带来的压力是空前的。

1992年,中国引进了第一批苏-27,这让整个中国空军为之振奋,因为性能远超同时期国产战机,苏-27被中国空军寄予厚望,被看作是守护国家天空的“天之骄子”。

然而,更加让我们高兴的是,随着后续引进生产线,由沈阳飞机制造厂组装生产的歼-11A,也就是苏-27SK的国产组装版陆续登场。

然而,还没等我们兴奋多久,这位“天之骄子”很快就因为其娇贵的“体质”和极高的维护要求,被一线部队的地勤人员冠上了一个无奈又形象的绰号——“机场皇后”。

“飞一次累三天”,这句地勤兵之间的调侃,精准地概括了维护歼-11A的艰辛。

这并非夸张,其背后是俄制装备设计理念与中国实际使用环境之间的巨大冲突。

一架歼-11A拥有超过15,000种零件和19种特种油料,这些物料几乎全部需要从俄罗斯指定厂家进口,价格昂贵且供应极不稳定。

此外,维护流程更是繁琐到令人抓狂。

每次飞行前,地勤人员需要花费2小时检查飞机的各个承力点;飞行结束后,则需要长达10小时进行细致的维修保养。

打开机身的某个检修口盖,可能需要拧下数百个螺丝,并且在装回时必须确保一个不漏、一颗不错。

工具和物料的管理也达到了极致的严苛,少一块擦拭用的抹布,整个中队都得停下手头工作全力寻找,因为任何遗留在机体内的异物都可能导致灾难性的飞行事故,相关责任人将面临刑事处罚。

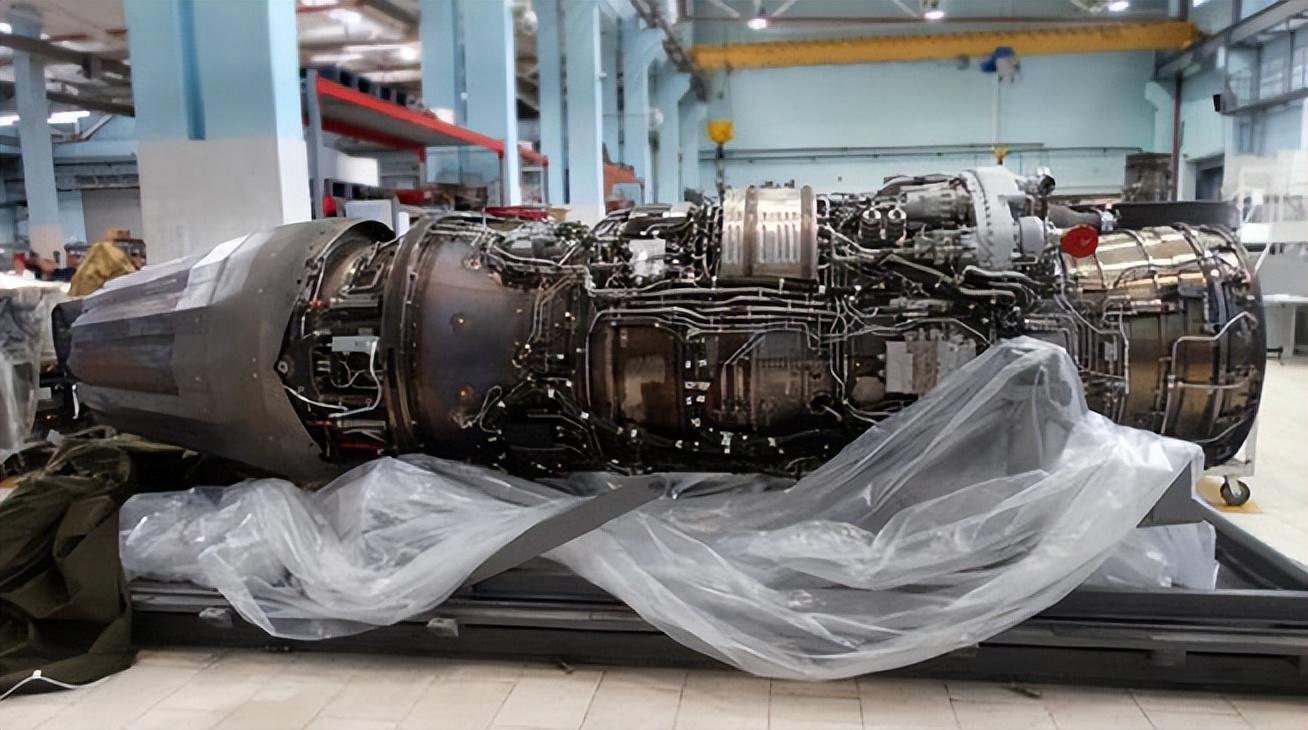

发动机的维护更是噩梦。

俄制AL-31F发动机虽然推力强劲,但其制造工艺导致其翻修寿命仅有短短的300小时,总寿命不过900小时。

更换一台发动机是一项浩大的工程,需要几十人的团队协同作业,吊装精度要求达到毫米级,整个过程耗时三天三夜。

除了这些之外,这款飞机还存在水土不服的问题。

苏-27原本是为苏联寒冷干燥的内陆气候设计的,来到中国南方湿热多盐的沿海地区后,水土不服的问题集中爆发,机内电路的绝缘性能迅速下降,各种电子设备故障率飙升。

1996年,广东遂溪基地遭遇强台风,停放在露天的多架苏-27因缺乏有效的防护措施而严重受损,最后不得不由俄方更换新机,这一事件深刻暴露了其设计的“娇贵”之处。

在如此高压和繁重的工作下,涌现出了一批如孙彬彬一般的机务标兵。

他在零下30℃的严寒中检查管路,在近200℃的发动机尾喷口旁排除故障,以“故障不过夜”的极致负责精神,保障着战鹰的安全。

正是无数个“孙彬彬”的默默奉献,才撑起了歼-11A机群的战备飞行。

如果说地勤的辛苦是在地面,那么飞行员的困境则在万米高空。

当他们驾驶着地勤兄弟们费尽心力保障好的战机升空,面对的却是航电和武器系统的先天不足,那种有力使不出的憋屈感,足以“气死人”。

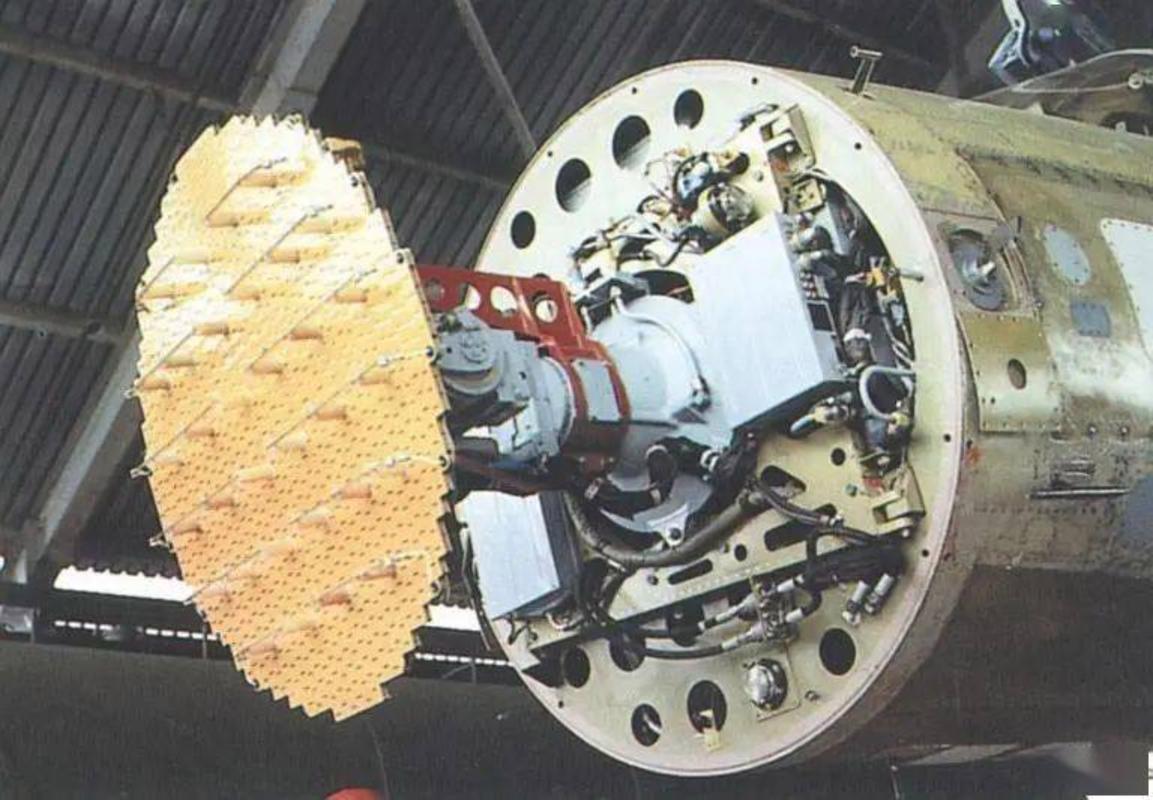

歼-11A沿用了上世纪80年代技术的俄制N001E雷达。这部雷达采用落后的倒卡伦天线,不仅耗电大、精度低,而且在复杂的电磁环境下极易被干扰,频繁出现“脱锁”现象。

其对战斗机目标的探测距离仅有80-100公里,在超视距空战中完全处于被动。更致命的是,它虽然号称能同时跟踪10个目标,但一次只能引导导弹攻击其中1个。

武器系统的表现更是灾难性的。其配套的R-27中距空空导弹采用半主动雷达制导,这意味着在导弹飞向目标的全程,载机都必须持续用雷达照射目标,不能进行任何机动。

这在“发射后不管”技术已成主流的时代,无异于将自己变成一个活靶子。在多次实战演练中,R-27导弹甚至创下了“二十发零命中”的尴尬记录,严重打击了飞行员的信心。

国内外的演习成绩,成了这种性能局限最直接的注脚。

在国内对抗中,歼-11A面对技术更先进的国产歼-10A时常常处于下风。

而在国际舞台上,战绩更为惨淡。

2010年,在与土耳其空军的“安纳托利亚之鹰”演习中,歼-11A以1:8的战绩惨败于老旧的F-4E战斗机。

2015年,在中泰“鹰击-2015”联合训练中,面对泰国的“鹰狮”凭借其更先进的雷达和AIM-120主动雷达制导导弹,在歼-11A的雷达探测到它之前,就被人家“猎杀”。

“会飞的教科书”

面对如此多的问题,这105架歼-11A是否就一无是处?

答案是否定的。

恰恰相反,正是这段充满血与汗的“艰辛运营史”,为中国航空工业的腾飞奠定了不可或缺的基础。

歼-11A扮演了“承前启后”的关键角色。

在21世纪初,它是中国空军唯一能够依赖的重型远程制空战斗机,为中国空军从国土防空向攻防兼备转型争取了宝贵的时间窗口。

更重要的是,它成了一本“会飞的教科书”。

在“11号工程”中,俄罗斯转让生产线时,留了一手,并未提供发动机、航电等核心技术, 面对俄方提供的错漏百出的技术文件,中国工程师们硬是凭着一股不服输的劲头,在短短几年内摸清了设计,补齐了生产线的缺陷。

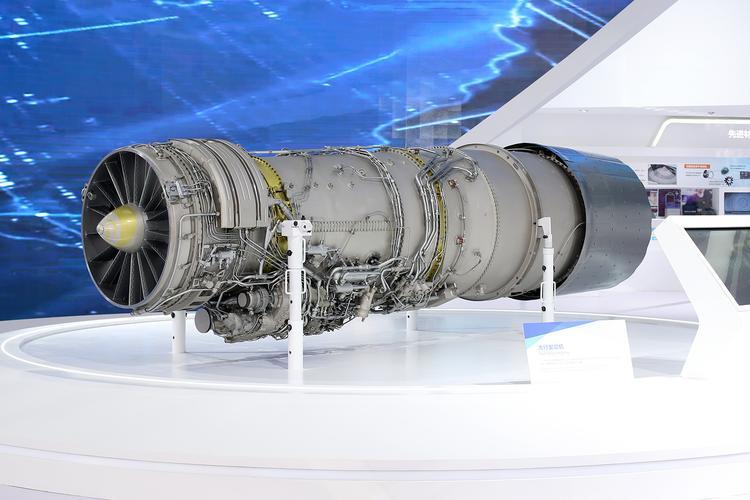

这个过程催生了一系列技术突破。中国军工并未简单仿制,而是在机体结构中大胆采用复合材料,在减重的同时提升了强度。

针对AL-31F发动机寿命短的问题,中国的维修厂通过技术攻关,硬是将其寿命从900小时提升至2000小时。

最终,经过二十年磨一剑,完全自主研发的“太行”发动机横空出世,彻底解决了困扰中国战机的“心脏病”问题。

这些在歼-11A身上积累的经验和教训,直接催生了脱胎换骨的歼-11B。

换装国产航电、玻璃化座舱、先进雷达和“太行”发动机的歼-11B,性能远超其前身,成为了一款真正意义上的国产三代半重型战斗机。

如今,从俄罗斯原装引进的苏-27已全部退役,而这105架组装的歼-11A也大多转为二线训练任务,并将在2030年前后彻底退出历史舞台。