本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾。

在全球化传播语境下,影视创作若彻底背离历史事实,无视他国情感与集体记忆,必然引发广泛抗议与集体抵制。近期,由韩国知名演员全智贤主演的电视剧《暴风圈》便因涉及历史篡改与地缘政治偏见,引发中、越、伊三国观众的强烈反弹,成为跨国文化争议的焦点。

《暴风圈》自上线以来,迅速从一部备受期待的剧集演变为跨国舆论风暴的中心。问题根源在于,该剧将影视叙事异化为文化输出工具,不仅单方面美化本国角色,更通过虚构情节将中国描绘为“潜在威胁性国家”,甚至将越南战争中的侵略行为包装为“正义援助”。这种脱离历史真实的叙事手法,直接触碰了他国民众的情感底线。

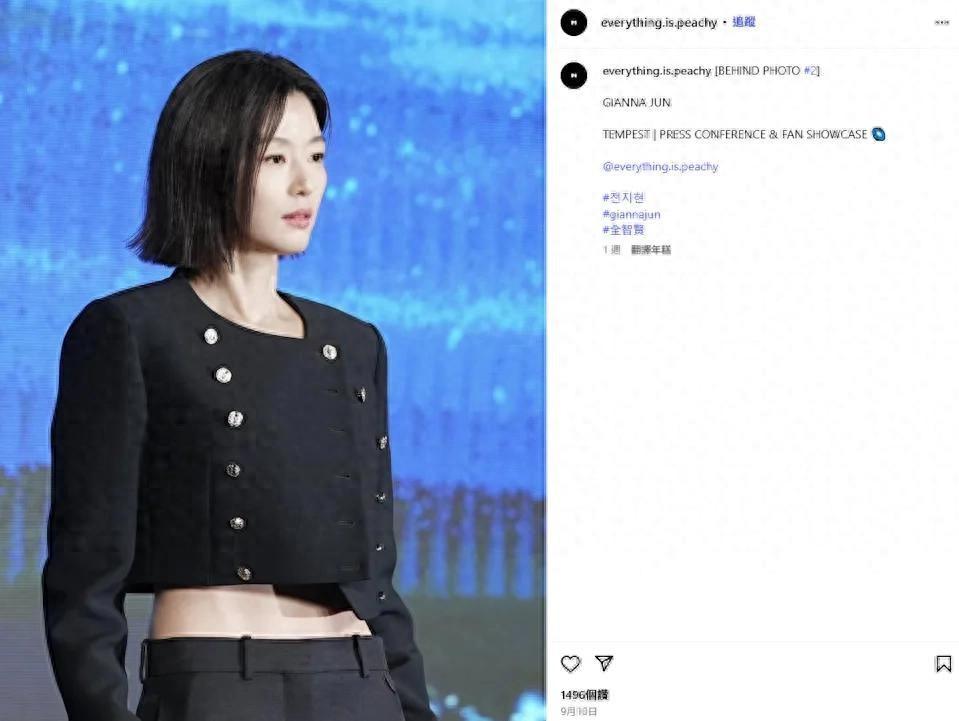

事件发酵后,全智贤及其所属团队始终未作出公开表态,既无澄清也无致歉,甚至关闭社交媒体评论功能,仅保留剧集宣传海报。这种“沉默是金”的策略在外界看来并非克制,而是一种无声的轻蔑,进一步激化了矛盾。与此同时,部分韩国观众表现出“我们并无过错”的冷漠态度,甚至在网络上散布“看盗版的人没资格评价”等言论,将正当的文化批评污名化为情绪宣泄。

《暴风圈》的争议远超普通剧情分歧,实则是一次利用影视媒介进行历史重构的失败尝试。剧中公然宣称,上世纪六十年代,韩国派遣五万名士兵赴越参战,目的是“协助越南人民摆脱美军压迫”,并将韩军塑造成当地民众心目中的救星英雄。然而,真实历史记录清晰表明,韩国是以美国盟友身份介入越南战争,其军队在多地实施过严重违反人道主义的暴行,例如1967年发生的陈平村大屠杀,导致数百名无辜平民丧生。这一惨案至今仍是越南社会难以抚平的历史创伤。

如果说对越南是歪曲过去,那么对中国则是凭空捏造未来。剧中设定中美两国濒临全面军事冲突,而韩国则奇迹般地扮演起调停者角色,最终促成双方和解,被捧为维护世界和平的关键力量。这种脱离现实的政治幻想,不仅刻意将中国置于挑衅者的位置,还暴露了创作者极度膨胀的自我定位——企图在虚构世界中确立本国的地缘领导地位。

除了宏观叙事上的篡改,《暴风圈》还巧妙运用影像语言,对特定国家实施隐秘却深刻的负面刻画。当剧情标注地点为中国大连时,实际取景地却是香港老旧街区,并刻意叠加灰暗色调与杂乱构图,辅以尘土飞扬的街道和破败楼宇,人为构建出一个落后、混乱的都市图景。更令人愤慨的是,画面中出现一面印有五星图案的地毯,竟被反派角色随意踩踏;剧中所有负面人物清一色使用中文对话,强化“危险东方”的刻板印象。

对于伊拉克的呈现则更为粗劣,直接将其定义为野蛮、动荡且充斥恐怖主义的国度,完全忽略该国近年来社会稳定与重建成果。当地一家专注韩流文化的网站公开发文谴责,指出该剧严重歪曲伊拉克现状,误导国际观众认知。随后,多位伊拉克文化界人士联合签署请愿书,递交至迪士尼高层,要求正式道歉并删除相关片段。

随着抗议浪潮从中国蔓延至越南与伊拉克,韩方的应对方式非但未能平息事态,反而加剧矛盾。全智贤的经纪团队唯一动作是关闭社交媒体评论功能,但主页仍保留《暴风圈》宣传海报,毫无退让之意。这种姿态传递出对受害国民众情感的漠视,由此带来的商业后果极为沉重——据业内估算,全智贤在中国市场损失超过两亿元人民币,多个国际品牌悄然撤换其代言物料。

韩国主流媒体如韩联社、《朝鲜日报》的报道角度同样耐人寻味:它们普遍聚焦于“中国抵制导致艺人受损”,却极少深入剖析具体引发争议的剧情内容。这种选择性信息披露在国内形成认知屏障,使大量韩国民众误以为事件起因是中国“过度敏感”,从而进一步助长对立情绪。

《暴风圈》所引发的这场风波,无疑是流媒体全球化时代的一面镜子,映照出当文化产品沦为历史修正主义与民族优越感的载体,并在事后采取回避与防御姿态时,必将陷入自我毁灭的恶性循环。对于迪士尼这样的跨国平台,以及所有意图进军国际市场的创作者而言,这是一个明确警示:尊重他国历史脉络、文化尊严与民众情感,绝非可有可无的附加条件,而是跨国内容创作不可逾越的基本底线。

否则,哪怕制作再精良、阵容再豪华,一部建立在偏见与虚妄之上的作品,终将被自己制造的舆论漩涡彻底吞噬。

当影视创作面向全球观众时,究竟应以满足幻想快感为首要目标,还是以促进跨文化理解为根本前提?当文化产品承担起连接不同民族心灵的桥梁功能时,我们期待看到的是彼此包容的温度,还是隐藏敌意的冰冷叙事?这场因一部剧集而起的跨国争议,应当如何落幕才算得体?又或者,它给整个影视行业敲响的警钟,能否真正唤醒创作者内心的敬畏与责任感?

参考资料:鲁中晨报《涉嫌辱华广告被取消?全智贤方最新回应》