1937年春末的延安,黄土高坡的夜风裹着寒意,窑洞内的低语却透着沉重。"延安也能治病,你别走。"毛主席压低声音劝说。贺子珍只是轻声回应:"我累了,让我去吧。"这句简短的对话,道尽了两人彻夜未眠的纠结。窑洞外,延安的晨光即将穿透黑暗,而一段牵动历史的心路历程,正悄然展开。

鲜为人知的是,这位披着革命荣光的女性,体内正埋着十几块未取出的弹片。1935年贵州行军时,为掩护伤员,她被炸弹掀翻在地。同行的卫生员在日记中记录道:"弹片嵌入背部,鲜血浸透军装。"长征路上,她靠着惊人的意志挺过生死关,却躲不过日复一日的刺痛。走路时如踩刀尖,端水时手臂颤抖,甚至翻身都会引发剧痛。这些金属碎片,成了她身体里永不愈合的伤口。

更残酷的是,陕北的医疗条件无法解决这个难题。磺胺和青霉素是仅有的药物,面对深埋骨肉的弹片,连苏联专家都摇头。贺子珍查阅资料发现,莫斯科第一附属医院正在尝试新式取弹手术。这丝微弱的希望,成了她执意出走的第二个理由——治病。

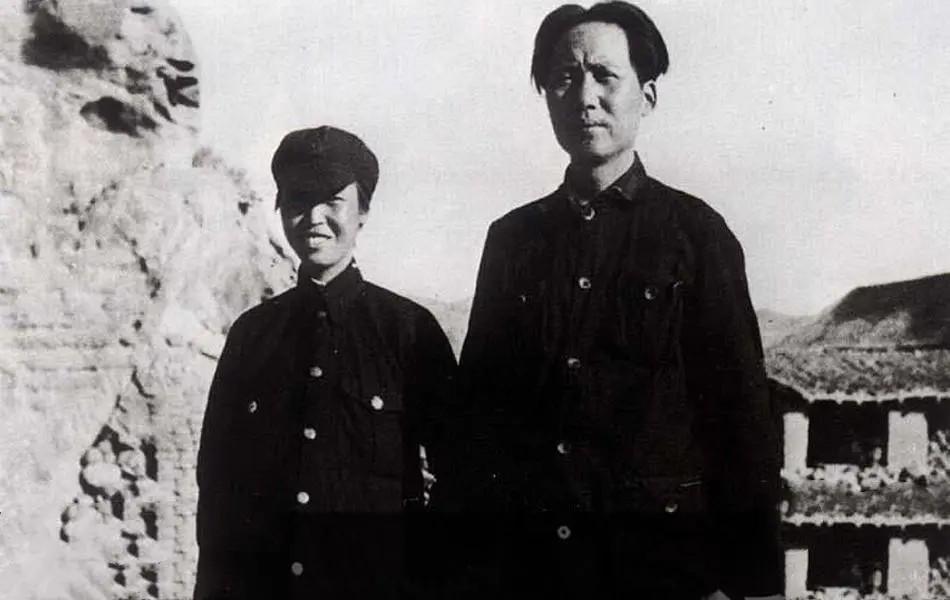

1928年结婚后,贺子珍不仅是妻子,更是毛主席的秘书。山沟里的夜晚,常被密令与密码本填满。遵义会议后,前线战事牵走了毛主席的全部精力,两人对话的机会越来越少。延安大学、抗大、鲁艺涌来的知识青年,让她站在操场边时突然意识到:自己的知识储备已显捉襟见肘。

这种落后的焦虑,比身体疼痛更难忍受。莫斯科东方大学的课堂、托尔斯泰文集的中译本,对她而言像磁石般吸引。延安虽也有课堂,但在她看来更像永不停歇的前线。枪声与口号声中,她渴望换个环境"充电"。这种对知识的渴求,成为她出走的第一个深层动机。

第三点理由最为耐人寻味。外孙女孔东梅晚年回忆,外婆用"休息"一词解释决定。在她笔下,这并非简单的劳逸结合,而是一种情绪避难。长征途中,三个孩子失散,随后又接连流产,精神负荷如紧绷的绳索。延安的窑洞隔音差,风声炮声常让她惊跳如受惊的小鸟。

"她需要暂时抽离那个环境。"孔东梅写道。在持续的战争创伤下,保持稳定心态几乎不可能。这种对宁静的渴望,超越了身体与知识的需求,成为最隐秘却最强烈的出走动力。

路线确定后,贺子珍与刘英从陕北出发,经西安、兰州辗转抵达迪化(今乌鲁木齐)。谢觉哉、林伯渠奉命追到办事处相劝,仍未能留下她。谢老在日记中写下"她眼神固执,劝不得",八个字道尽无奈。

在莫斯科,她虽进入东方大学,但身体状况迅速恶化。手术失败后,疤痕又添几道。课堂上笔记越写越慢,医生建议静养,她只得暂停学业。医院护理记录显示,多数时间她躺在病床发呆,与外界传说的"全面深造"相去甚远。

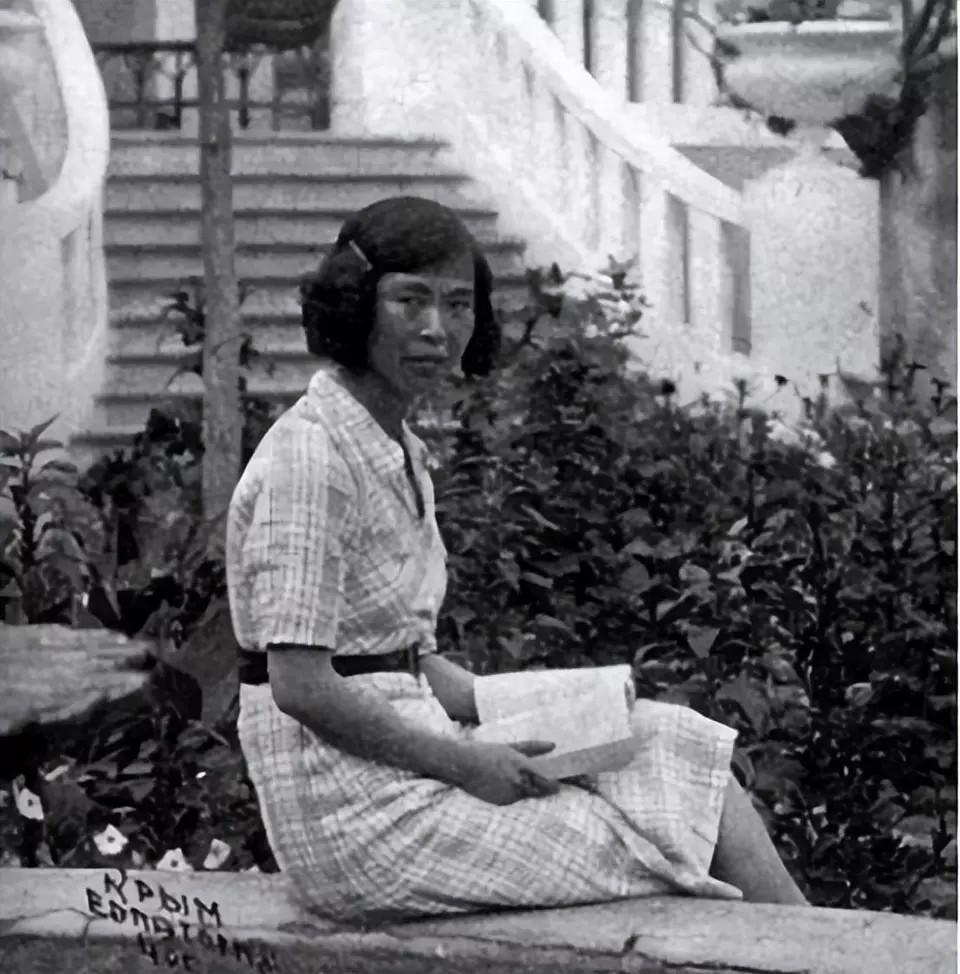

1949年夏,战争硝烟将散,贺子珍买好车票欲赴北京,却在山海关被组织拦下。站台风沙中,她呆立良久后改乘南下列车。火车驶出关外时,燕山剪影掠过车窗,无人知晓她心中的遗憾。

1959年庐山会议后,毛主席写信关心她的伤势。信中无昔日甜蜜,亦无怨怼。工作人员回忆,他夹烟轻声说:"贺子珍是我最好的女人。"信到上海时,她捧着看了又看,终未提回京要求。

1972年外孙女孔东梅出生,照片送到北京。中南海灯光下,毛主席边看边说:"东梅吧,我喜欢梅花。"名字定下,他却无缘见到孩子。此后四年,他与李敏会面屈指可数。贺子珍常抱外孙女去疗养院,总让保姆给孩子裹毛毯,自己则缩在角落抽烟,眼神始终落在远处。

1984年贺子珍离世,火化时骨灰里筛出几块黑褐色铁片。这些跟随她半个世纪的弹片,让现场职工震惊无语。倘若当年手术成功,她是否还会执意出国?答案已随历史长河远去。但可以确定的是,学习、治病、休息这三点理由,交织成她离开延安的全部动机,也映照出一位女性革命者在大时代夹缝中,为自己争取的微小自主空间。