近日,张雪峰账号被多个平台禁止关注,这一事件迅速在网络上发酵,引发了网民的广泛讨论。从早期以‘质朴服务者’形象深入人心,到近年来逐渐展现出‘翻身变老爷’的姿态,张雪峰的公众形象发生了显著变化。

曾几何时,张雪峰被部分人视为教育领域的‘指路明灯’,甚至有人戏称其‘配享太庙’。然而,随着其言论和行为的不断曝光,人们开始意识到,被过度神话的人物往往难逃反噬的命运。此次张雪峰遭遇的‘锤击’,虽然尚未致其‘残废’,但多个账号仍在直播的事实,也让人不禁思考:这究竟是暂时的风波,还是其事业走向衰落的开始?

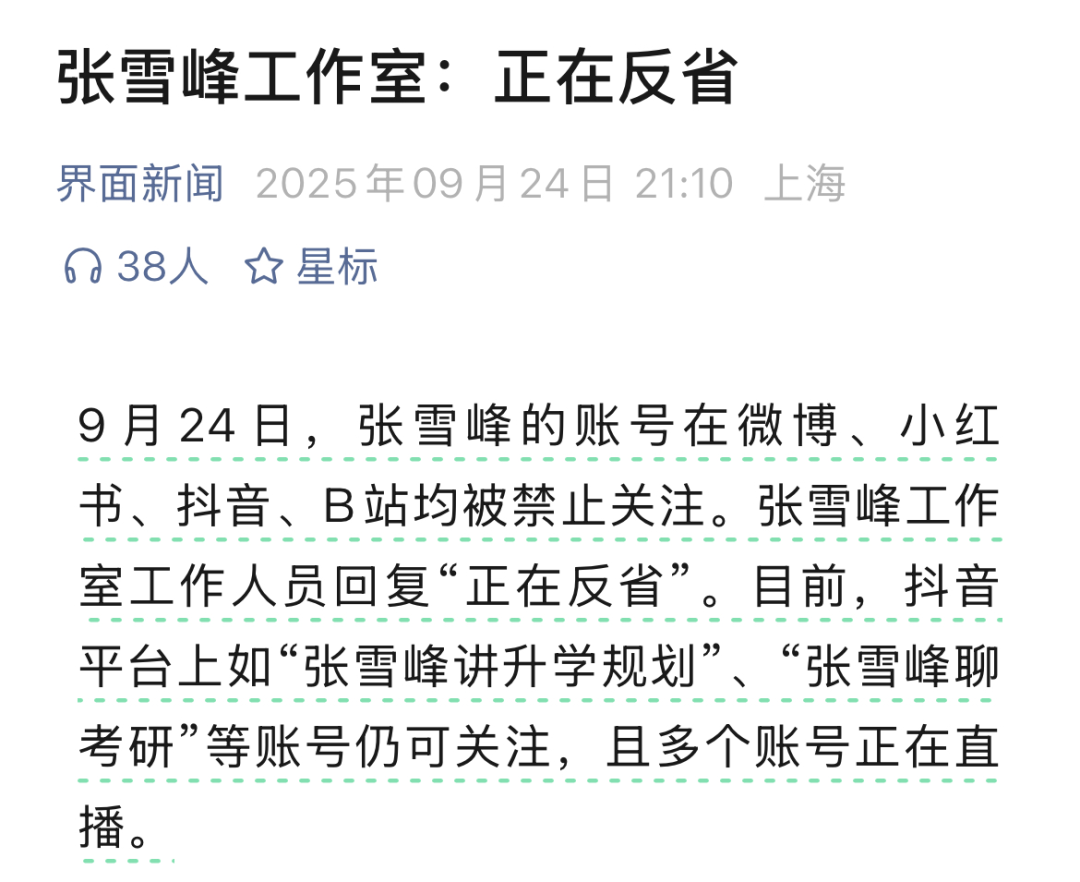

面对舆论的压力,张雪峰工作室回应称正在‘反思’。这一表态,究竟是真心实意的自我审视,还是为了平息风波而做出的姿态?反思的内容又是什么?是反思‘枪响捐款’的冲动行为,还是‘文科都是服务业’的极端言论?亦或是17999元天价套餐和预测卷中的低级错误,以及将个人偏好包装为普适结论的民粹话术?

人都有趋利避害的本能,张雪峰的反思或许并非完全虚假。然而,从其过往的行为模式来看,要真正实现由‘贩卖焦虑’到价值赋能的转变,难度极大。这不仅仅是因为改变需要勇气和决心,更因为其现有的商业模式和粉丝基础,决定了其难以轻易放弃现有的利益格局。

中国家长和学生对教育决策的恐惧是真实存在的。他们渴望得到系统性的解决方案,以实现教育咨询服务的价值赋能。然而,这需要温和与长期的干货输出,而非张雪峰式的极端案例和情绪化表达。

张雪峰作为‘教育界的咪蒙’,其看家本领在于用极端案例换取传播效率。其商业模式的本质,是用情绪价值换取商业价值。他既是教育焦虑的批判者,又是焦虑经济的最大受益者。年入过亿的生意背后,是他对家长和考生焦虑心理的精准把握和利用。

在信息爆炸的时代,焦虑成为了一种刚需。制造冲突和焦虑,如‘选错专业毁一生’等绝对化叙事,能够迅速吸引注意力。这些言论看似颠覆传统教育观念,实则暗含精准的‘用户画像’逻辑,将教育异化为商品筛选,将焦虑转化为流量密码。

张雪峰的IP核心在于‘敢说大实话’,有着‘说真话的狠人’标签。他的粉丝群体中,多数人就是冲着‘犀利吐槽’甚至‘简单粗暴’的结论来的,比如‘这个专业千万别报’,而非全面深入客观的分析。在流量至上的环境中,‘解决问题’的收益远远不如‘放大问题’。

对于张雪峰而言,放弃‘一句话点醒你’的焦虑营销,转而提供温和的建设性意见,不仅需要实力,更需要耐心。然而,习惯了赚快钱的他,是否会有那个耐心去做出这样的转变?将‘毒舌’转化为温和表达,势必削弱内容冲击力,影响商业价值。这种转变的难度,堪比让火山口绽放出睡莲。

那些曾被他亲手点燃的教育焦虑火焰,每一簇火苗都会化作反噬的锋芒。当特定受众习惯了从极端言论中获取多巴胺刺激时,温和与理性瞬间会被当作‘背叛’撕成碎片。这种反噬的力量,是张雪峰难以承受的。

从存在主义的角度看,人类在无意义的世界中试图寻找意义,这种努力本身就是徒劳的。因此,当张雪峰一反思时,所有人都发笑了。他们看清了张雪峰背后的商业模式和利益驱动,也看清了其反思的虚实和难以改变的本质。

靠着争议性言论与民粹化表达煽动制造社会焦虑,加剧公共讨论极端扁平化,通过高价服务‘收割流量’,推动商业版图扩张的张雪峰,吃得吧唧吧唧、腮帮子冒油。指望他真正反思并做出改变,无异于相信蚊子会改行卖蚊香。