文丨将爷

今夜归家,时已甚晚。秋风拂面,寒意袭人,异乡的秋风凉了,故乡的雪季也就不远了。每当此时,我心中最深刻的雪中情,并非苗人凤与胡一刀的相爱相杀,而是张居正与万历帝的大恩大仇。

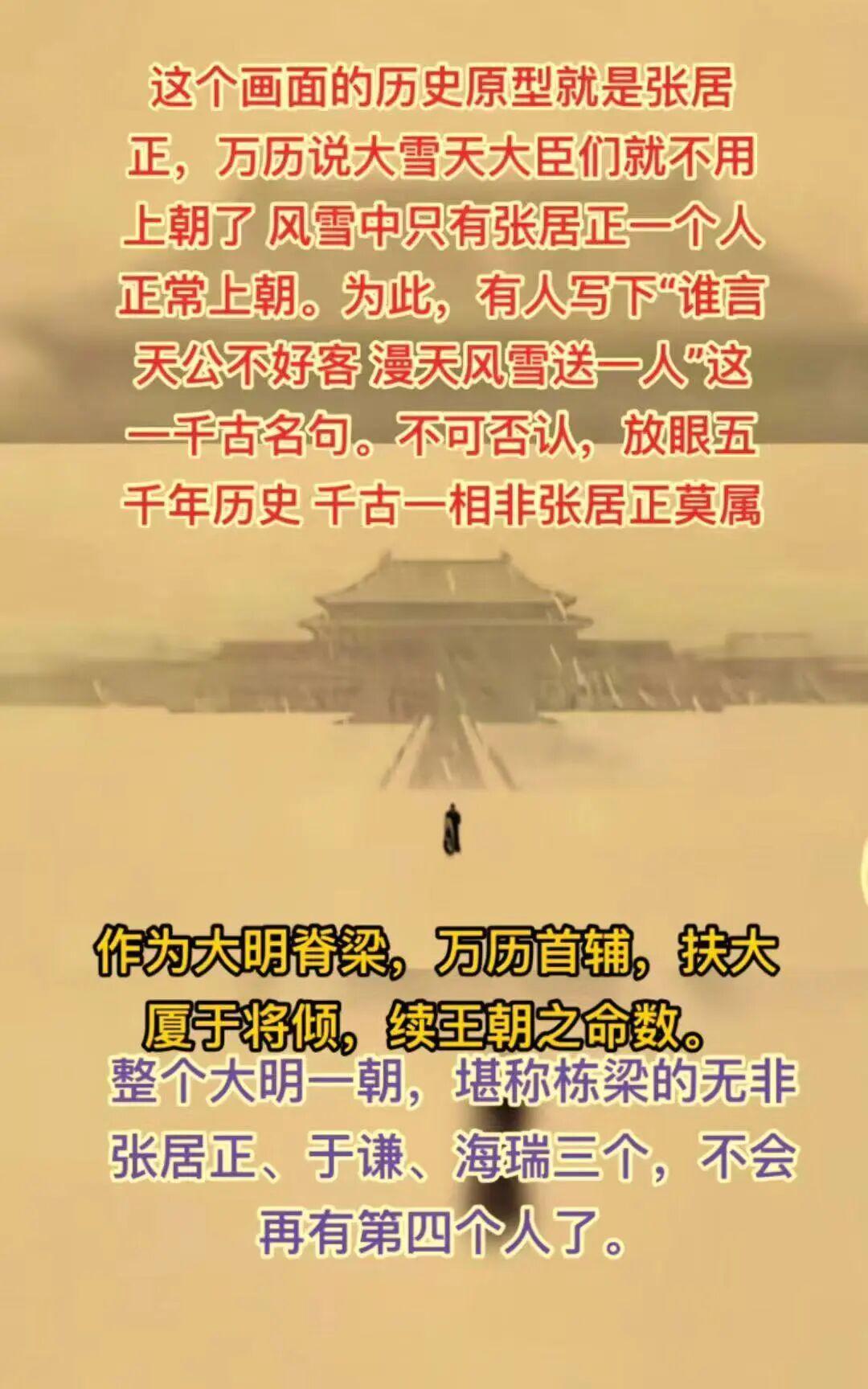

今夜,思绪飘飞,不禁又想起了张居正那幅“风雪独自上朝图”。

在我的电脑图片夹中,收藏着数十个版本的张居正“雪中行”。每一张图片,都配有扎心的文字,其中最经典的,莫过于那一句:

“谁言天公不好客,漫天风雪送一人”

回溯历史,万历初年,大明帝国历经正德、嘉靖、隆庆三朝的帝王荒淫、太监专权、吏治腐败,已如残阳西坠。10岁的朱翊钧登基为帝,与李皇后这对孤儿寡母,几乎全靠太监冯保和首辅张居正的护佑,才得以在朝野的刀光剑影中支撑起帝国大厦。

历史选择了张居正,这位“起衰振隳”的“救世宰相”,以惊天的治世之才,践行着自己的忠诚。他曾深情表白:

“为天下的长治久安,为富国强兵的实现,仆将以至诚至公之心,励精图治推行改革,纵刀山火海,仆置之度外,虽万死而不辞!”

张居正,做的比说的更好。风雪之中孤独上朝的场景,正是他忠君报国人生的最具有表征意义的切片。

万历八年的一天清晨,京城下起鹅毛大雪,积雪深厚,人马难行。小皇帝心生怜悯,体恤百官,下旨延期朝会。然而,在漫漫风雪中,却有一个孤独而倔强的身影,缓缓前行。在他身后,是绵长的足印;在他面前,是帝国庄严的皇城。

这,便是历史的奔赴,是孤勇的前行。

那一刻,万历小皇帝也被这份情怀感动,走出宫门迎接。双向奔赴的情分和责任,凝固在冰冷的皇城之下。

张居正以忘家殉国的勇气,以及洞见未来的政治智慧,荡涤了“官场三蠹”,解除了“朋党之危”,增加了国库收入,使大明得以续命。

清人魏源评价张居正,认为他不仅换来明代50年的和平岁月,而且“为本朝开二百年之太平”。梁启超则称,张居正是明朝唯一的大政治家,将其与管仲、商鞅、诸葛亮、李德裕、王安石并行列入《中国六大政治家》。

但,良臣不负君主,终究改变不了帝王凉薄本性。

张居正作为改革家,既有权谋又有权势。他的决绝果断、高远洞见,让少年皇帝既敬重又嫉恨,既依赖又忌惮。随着年龄增长,万历皇帝尝到权力滋味后,开始笃信皇权不能旁落。他对张居正内心不服,表面却言听计从,积怨日益深重。

特别是万历帝犯下“思淫逸”劣迹时,严格的张居正逼迫他写下“罪己诏”,如此“伤害性不大,侮辱性极强”的举动,让仇恨的种子在皇帝心中疯长。

张居正病逝后,21岁的万历帝终于放飞了自我,他要把仇恨彻底释放,把功业全部遗忘。

在张居正尸骨未寒之时,万历帝迅速下令,坚决搞他,彻底清算。这个薄情帝王连下十几道圣旨,直接将新政废除,封赠全夺,家产尽抄。他对张居正后人极尽残害逼迫,几近灭族灭门。张居正长子甚至以上吊自杀的方式,才让万历帝得以一时消停。

专制皇权之下,极权统治之下,重臣良将不过就是一枚棋子。他们随时可能被扔进历史的阴沟,冲到不知名的暗角。

万历最大的恶,就是把张居正新政彻底废除了。由此,大明时局再次转向危难,问题迭起,风雨飘摇。直到天启时,张居正才得以恢复名誉。但,张居正为大明种下的福祉,已经被消解太多。

大明帝国最后的悲歌,是末代皇帝崇祯吊死于那棵歪脖子树上。这个一天也不敢懈怠、使劲浑身力气想要拯救大明的崇祯帝,唯一击中我心软之时,是他最后对张居正如此惦念和怀想:

“抚髀思江陵,而后知得庸相百,不若得救时相一也。”

张居正,生于湖北江陵县,亦称“张江陵”。那一刻,崇祯帝是真的懂了:

“天下已无张居正”!

这是帝王内心最沉痛的呼喊,也是权力最残酷的无情,更是国运最深刻的报应。

在《不负经典》这本书中,我写道,在茅盾文学奖所有的历史小说中,唯有《张居正》,才堪称抵达真正的高峰。

(拙著《不负经典》内容截图)

直到如今,无数人看到张居正在茫茫大雪中上朝的身影,都无比感伤。才华与地位集于一身,以一己之力扭转帝国乾坤,最后结果竟然是在死后祸及子身,这样的权力游戏,太不堪了,太不值了。

去过张居正故宅的人,一定见到过这幅题词:

“恩怨尽时方论定,封疆危日见才难。”

这是对皇权无情的嘲讽,也是对善待改革家的深情呼唤。只可惜,这样沉痛的呐喊,总是飘荡于历史的空谷之中,不被整个世界听见。

每年冬天,在故乡,如果大雪封门,看着外面天地间茫茫一片,我眼前总会浮现出张居正风雪中独行上朝的悲壮场景。还有多少人,在那一刻,也会为张居正哭泣呢?

为什么,家国情怀,会演变为家国情仇?

“谁言天公不好客,漫天风雪送一人”

这样的历史悲情,今夜,说与谁人听!?

ps:全文完,共1953字。请听听上面视频中悲情的音乐,如果您为这篇文章感动,那么,不妨看看我在《不负经典》中如何详写张居正,相信一定不会辜负于您的期待。现已推出签名版,量少,欲购从速。感恩感谢感动大家支持和理解。

欢迎大家扫下面二维码,能加我一个星标,或者加好友,以保能及时找到我,期待一键三连,谢谢各位!

请欢迎关注人格志视频号,方便我们在直播间交流: