1971年7月清晨,沈阳军区司令部骤然响起紧急电话。值班参谋刚接起,便听到对方严肃指示:'国务院有紧急指示,请陈锡联司令员亲自接线。'这个不同寻常的来电,源自周恩来总理亲自下达的特殊任务——为一名普通士兵办理赴京探亲通行证。通话末尾,周总理特别强调七个字:'别问身份,直接批。'

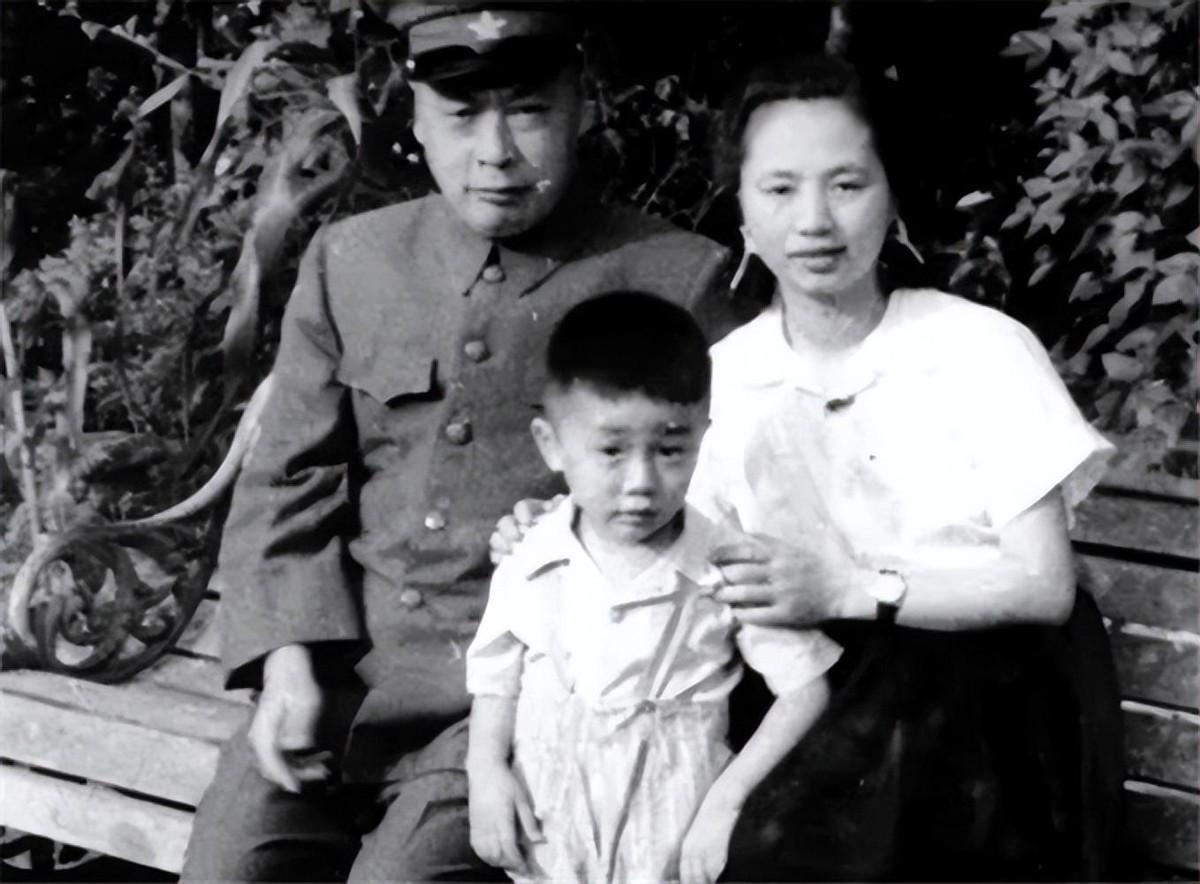

这名被特殊关照的士兵,正是开国元帅陈毅的小儿子陈小鲁。此时距离陈毅确诊肠癌仅过去不到两个月,而总理之所以亲自拨打电话,源于病榻上的陈毅始终坚守一个原则:绝不允许家属身份为子女谋取任何便利。若非病情急剧恶化,这位倔强的元帅甚至不愿透露这个消息。周恩来深知老战友的脾性,也体谅父子分别三年的思念之情,这才有了这通意味深长的电话。

当沈阳军区档案科调取陈小鲁的档案时,发现这个1968年入伍的战士履历异常'干净':在野战军后勤农场种过地、养过猪,两次参加抗洪抢险,连队评语写着'能吃苦,少说话'。更令人惊讶的是,这位表现突出的战士从未主动写过家信,也从未透露过家庭背景。谁能想到,这个二十二岁的山东小伙竟是开国元帅之子?

时间回溯到1968年春天。周恩来到陈毅家中商谈外事议程时,恰逢从清华附中'上山下乡'返京的陈小鲁。这个心气颇高的少年向父亲提出从军请求,陈毅却严肃拒绝:'部队纪律严明,不许搞任何特殊关照。'周恩来听后摸着陈小鲁的肩膀问:'能保住舌头不乱讲吗?能三年不写家信吗?'年轻人干脆回答:'只要能去前线,闭嘴不是难事。'几天后,陈毅批准了申请,但郑重叮嘱:'到部队,你就只是个普通战士。'

从北京到沈阳的列车上,陈小鲁默默排在新兵队伍末尾。入伍首日修铁路时,北风卷着黑土地的沙尘刮得人睁不开眼,这个南方来的年轻人硬是一声不吭。次日挑粪任务,他又抢在前头。战友们私下议论:'这个南方娃子,真能扛。'没人知道,他背后扛着的是元帅对子弟的殷切期望。两年间,这个'南方娃子'在五连评优中名列前茅,抗洪、运粮、护林,每个岗位都留下他的足迹。

1971年春,陈毅在河北疗养院突发腹痛。地方医生诊断为胃痉挛,但药物无效且疼痛反复。张茜不放心,电报北京后,周恩来立即批示:'立即送301医院检查。'一周后的诊断结果令人揪心:肠癌中晚期。当化验单递到病房时,陈毅只是平静地点点头。医护人员都知道,这位打过无数硬仗的老将军,最怕的不是病痛,而是给组织添麻烦。病情加重时,他首先想到的竟是'别叫小鲁回来,耽误训练'。

然而病情恶化速度超出预期。五月底,陈毅已无法正常进食,主治医生建议家属立即陪护。周恩来决定破例,这才有了那封调人电报。当时正在农场掘防洪沟的陈小鲁接到通知时,愣了十几秒才反应过来。部队批准他火速启程,这个洗得发白的军装和简单背包,承载着他对父亲的牵挂。

七月初的中央工作会议上,陈毅坚持从病房赶来参会。会间休息时,陈锡联走近轻声问:'陈毅同志,我是不是得罪您了?怎么把儿子往咱军区塞,却一句话不说?'这句看似玩笑的质问,实则充满不解。陈毅微笑回答:'干部子弟就得先当普通兵。让小鲁摔打几年,比我说一百句大道理强。'两人相视而笑,这个场景被在场工作人员铭记终生,成为军内教育的经典案例。

凭借真实表现,陈小鲁在1970年顺利加入中国共产党。连里推选时,多数战士以为他来自普通农民家庭。这种'背影干净'的推选,恰恰证明了他的实力。当陈毅得知儿子入党时,病容中露出罕见笑意,护士回忆:'陈老总听见消息,连盐水瓶吊到见底都没察觉。'

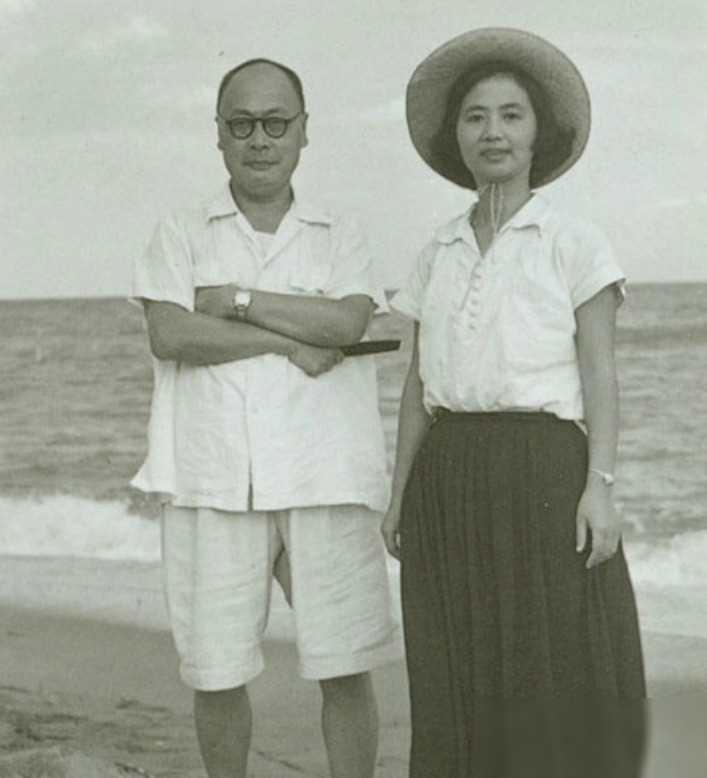

陈毅对'不搞特殊化'的坚持,贯穿其革命生涯。1949年上海解放后,他出任市长。岳父携行李来沪想长住,陈毅当晚便说:'老人家住几天可以,但长期留京沪要自己解决生活。'次日清晨,他亲自陪岳父到长途站买车票送回老家。同年,他的父母提出想在上海落脚照顾孙辈,陈毅再次拒绝:'新中国的粮油要先给工人阶级。'最终老人留在江西抚州,靠地方政府配给度日。

1952年,妹妹想报考复旦大学希望哥哥写推荐信,被陈毅当场驳回:'走后门就是变相贪污。'这种硬气虽让亲情受损,但家族无人反对。1971年底,陈毅病情已到无法手术阶段,他首先交代的是'家属丧葬规格不许超标'。张茜遵照执行,将中央拨付的特别补助全部捐给解放军卫生事业,相关收据现藏军事博物馆。

1972年1月6日凌晨,陈毅走完人生最后一程。追悼会前,毛泽东临时决定到场致哀。仪式结束后,他把陈小鲁兄妹叫到身边说:'要像你们父亲一样,为人民做事。'但陈小鲁记得更深的,是病危时父亲轻声嘱咐:'别托我名头活着。'

此后十余年,陈小鲁相继在空军、经贸部门工作,始终未借元帅之子身份谋取便利。1985年军队裁编时,他主动脱下军装转入地方企业。有人好奇若亮明身份是否会少吃苦头,答案或许只有一句:那就不是陈毅的儿子了。

沈阳军区那场看似轻松的'质问',实则映照出建国初期革命者的共同准则:公私分明。陈锡联的疑问,既是对战友胸襟的佩服,也是对革命传统的确认。半个世纪过去,陈毅留下的家风仍在军中传承,它不是高不可攀的道德训诫,而是体现在'该省就省,该让就让'的日常选择中。正如1971年那个特殊电话所展现的:总理的'别问身份'是人情,'直接批'是原则,情义与纪律的完美平衡,正是陈毅留给后人的精神财富。