声明丨本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉

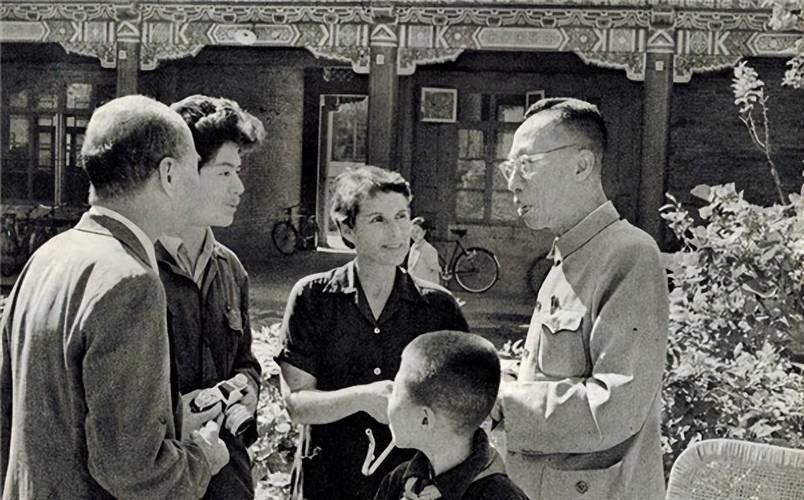

上世纪60年代初,北京饭店的一场文化界晚宴上,觥筹交错,谈笑风生。

主角之一,是时任中国科学院院长的郭沫若,文化界的泰斗级人物。

另一位,身份则要复杂得多——爱新觉罗·溥仪,昔日紫禁城的“宣统皇帝”,如今中华人民共和国的一位普通公民。

彼时的郭沫若,正主持一项极为重要的清史研究项目。

项目遇到了一个巨大的坎:清朝留下了海量的原始档案,其中很多都是用满文书写的。

郭沫若和他的团队里,几乎没人能啃下这块硬骨头。

而刚刚在1961年被调到全国政协文史资料研究委员会担任专员的溥仪,在郭沫若看来,简直是“从天而降”的完美人选。

谁比大清皇帝更懂大清的事?谁比爱新觉罗的子孙更懂满文?

宴会上,气氛恰到好处。

郭沫若拿出了一个自称是“乾隆御用”的鼻烟壶,想借此与溥仪拉近关系。

溥仪只是平静地看了一眼,便轻声说,这是民国时期的仿品。

后经专家鉴定,溥仪的判断分毫不差。

这一下,郭沫若虽有些尴尬,但对溥仪的眼力更是佩服。

时机成熟,郭沫若正式向溥仪发出了邀请,希望他能来科学院做自己的研究助理,专门负责翻译满文档案,并许诺了优厚的待遇。

在场的人都屏住了呼吸,这无疑是一份体面且专业对口的工作,没人觉得溥仪有理由拒绝。

然而,溥仪沉默了片刻,抬头看着郭沫若,平静地吐出了五个字:“我不会满文。”

这五个字,如同一块石头投进平静的湖面,瞬间让整个宴会厅陷入了死寂。

郭沫若当场愣住,脸上的笑容僵住了,满是错愕与不解。一个满清皇帝,竟然说自己不懂满文?这听起来就像个天大的笑话。

一句“不会”,是托词还是真相?

溥仪真的不会满文吗?

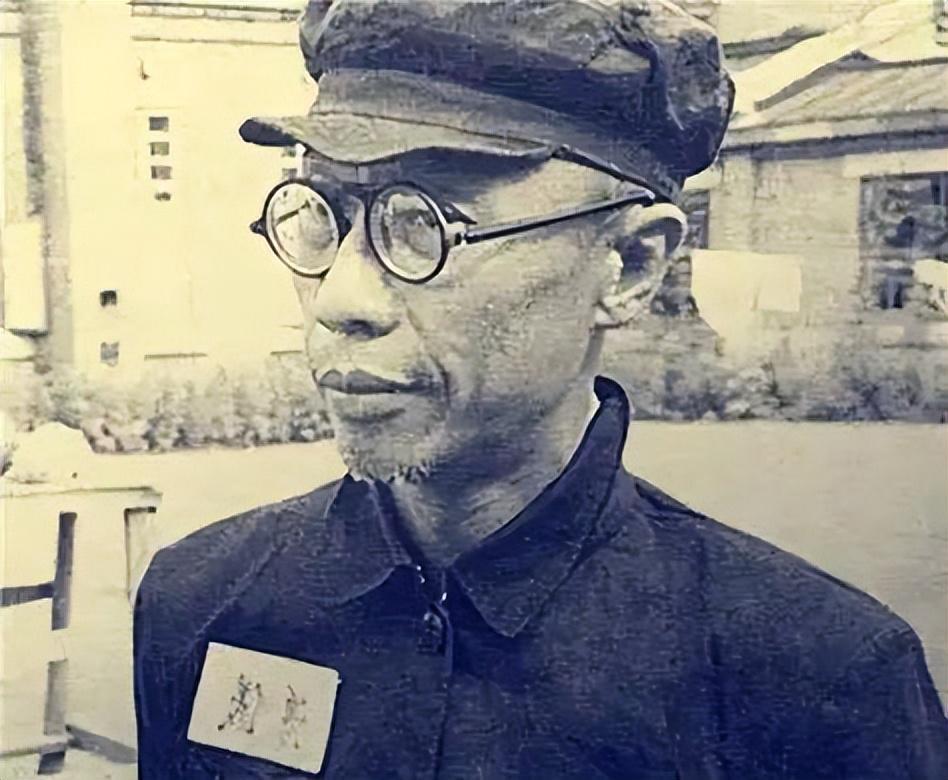

从他自己的回忆录《我的前半生》来看,此话不假。

他提到,儿时虽有满文老师伊克坦教学,但他生性贪玩,对这门枯燥的语言极度厌恶,十几年学下来,只学会了一个词:“伊立”,意思是“起来”,因为每次大臣跪拜后他都得说这句。

但事情并非如此简单。

有研究发现,故宫保存的溥仪用过的英文课本上,留有他用满文做的注音。

这至少证明,溥仪掌握了满文的基础拼读和书写,绝非他口中“完全不会”的水平。

清朝皇室对满语学习有严格规定,作为皇帝,溥仪不可能完全绕开这项“祖宗家法”。

那么,溥仪的回答,更像是一句精心选择的“半真半假”的托词。

它既有一定的事实基础,又具备一个完美的防御效果——这是一个无法被当场验证,也无法被强迫的个人能力问题。

郭沫若学识再渊博,也无法对溥仪说:“不,你会,你必须来。”这五个字,看似简单,实则是一道坚不可摧的壁垒,干脆利落地结束了对话。

拒绝的背后

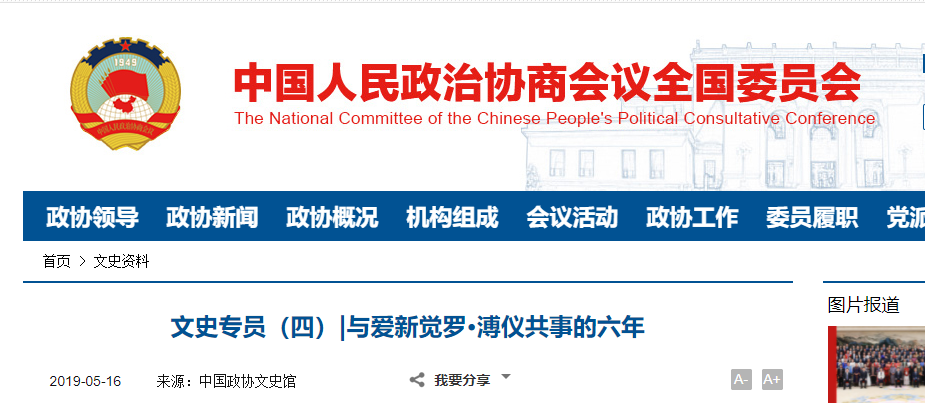

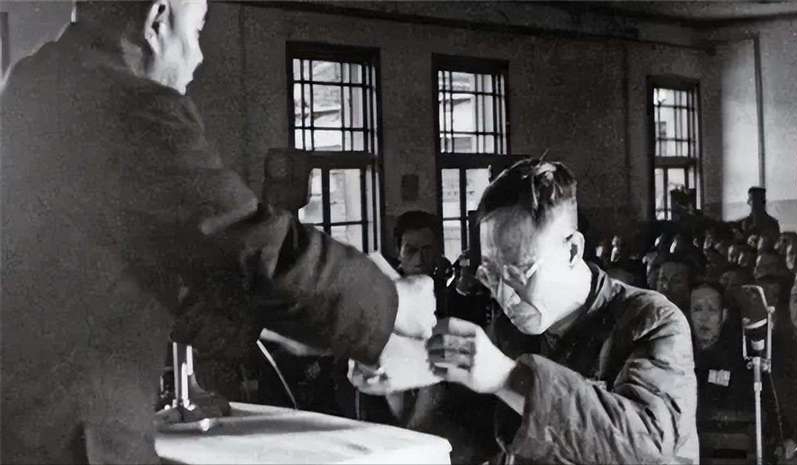

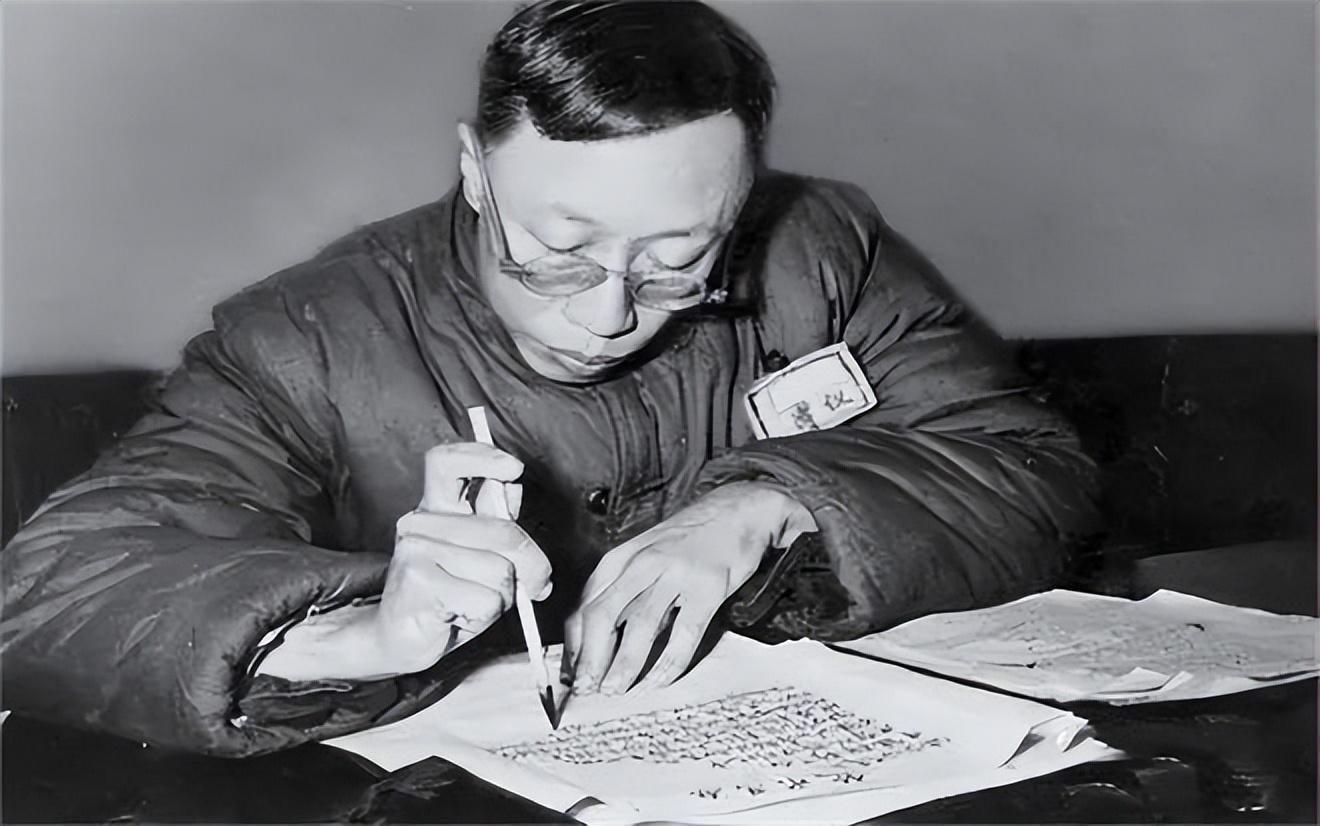

要理解这句拒绝的深层含义,必须回看溥仪当时的心境。1959年12月,53岁的溥仪作为第一批特赦战犯,走出了抚顺战犯管理所。

在长达十年的改造生涯里,他经历了从“真龙天子”到普通人的巨大心理重塑。他学会了洗衣、缝补、打扫卫生,这些过去由无数人伺候的日常琐事,成了他重获新生的“技能”。

他不再是“朕”,而是编号981的战犯。

他不再是万岁爷,而是一个需要自己动手才能吃上饭的普通人。

这种改造是痛苦的,却也让他第一次感受到了作为“人”的踏实。获得特赦后,他被安排到中国科学院植物园当园丁,月薪60元。

在那里,他每天的工作是浇水、扫地、伺候花草。

这份看似卑微的工作,对溥仪而言,却是他作为“新中国公民”身份的最好证明。他渴望的,正是这种自食其力的平凡。

郭沫若的邀请,恰恰触动了溥仪最敏感的神经。

这个邀请的本质,并非看重“公民溥仪”的能力,而是看重“末代皇帝溥仪”的身份。郭沫若需要的是一个“活的清史字典”,一个能解读满文档案的“历史遗存”。

在溥仪看来,这无异于一次“身份的召回”。一旦接受,他好不容易建立起来的普通人生活就可能被打碎,他将再次被推回那个他拼命想要逃离的、作为“末代皇帝”的符号化存在里。

“皇帝亲自整理清朝档案”,这本身就是一个巨大的噱头。溥仪的前半生,无论是作为清帝,还是伪满洲国的傀儡,他始终是一个被利用的政治符号。

这段惨痛的经历让他对“被利用”极为警惕。他不愿意自己的后半生,再次成为别人博取关注的“谈资”或宣传工具。

因此,这句“我不会满文”,更像是一把快刀,彻底斩断了回归旧身份的一切可能性。这是他对新生活最坚决的捍卫。

除了身份认同的挣扎,溥仪对郭沫若本人,也可能存在着相当大的保留甚至反感。这其中最关键的一件事,便是郭沫若在1956年力主挖掘明定陵。

在中国的传统观念中,挖掘祖坟是极大的不敬。

溥仪虽然是清朝皇帝,但对于前朝皇陵同样抱有敬畏之心。

定陵的发掘,由于当时技术条件的限制,导致大量珍贵的丝织品、字画等文物在出土后迅速氧化损毁,成为中国考古史上的一大憾事。

这件事在当时引起了巨大争议,许多知识分子都对此持批评态度。

溥仪私下里对郭沫若的这种行为颇有微词,认为这是“连祖宗都不放过”。

出于这种根深蒂固的观念,他不愿意与一个有“挖祖坟”前科的人深度合作,甚至可能担心,今天帮郭沫若整理清朝档案,明天郭沫若会不会就动了挖掘清东陵、西陵的念头。

这种担忧,虽然未必会发生,但足以让溥仪对郭沫若敬而远之。

此外,郭沫若当时作为文化界的领军人物,其邀请方式或许也让曾为帝王的溥仪感到不适。

那种“半客套半命令”的姿态,对于一个刚刚从阶下囚转为普通公民、内心极度敏感的人来说,很容易被解读为一种不容拒绝的压力。

而溥仪用一句最简单、最无法反驳的理由来回应,既维持了表面的礼貌,又坚定地守住了自己的底线。

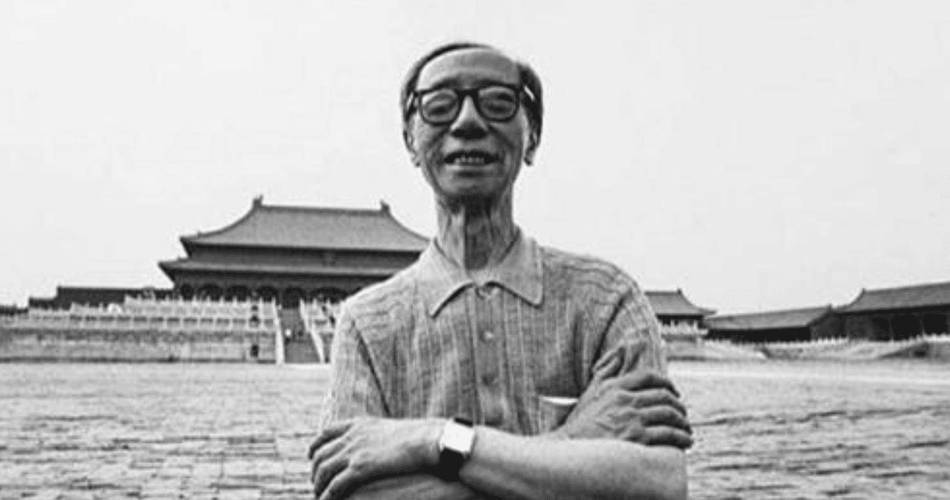

这场发生在60多年前的晚宴插曲,最终以郭沫若的尴尬和溥仪的“胜利”告终。

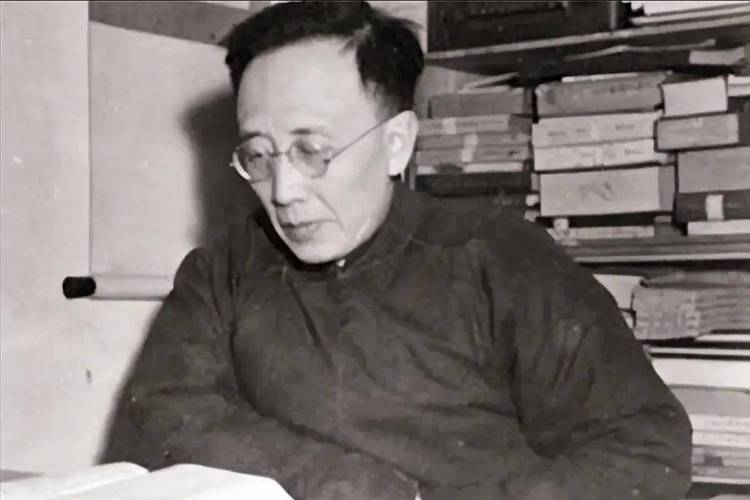

此后,郭沫若再未向溥仪提过类似请求。溥仪则继续在政协文史资料委员会工作,整理自己作为历史亲历者的口述材料,并于1962年与护士李淑贤结婚,组建了真正的普通人家庭。

1967年,他因病去世,享年61岁。

回看溥仪的这句“我不会满文”,它远比字面意思要复杂得多。

它是一个人经历了天翻地覆的命运转折后,为自己选择的未来所做的宣言。

他用这五个字,拒绝的不仅仅是一份工作,更是拒绝了再次被历史的沉重枷锁所捆绑的命运。

来源:文史专员(四)|与爱新觉罗·溥仪共事的六年

2019-05-16 中国政协文史馆