9月29日,中国外交部例行记者会上,一则看似普通的“签证新政”消息,迅速成为全球舆论的焦点——中国宣布增设“青年科技人才签证”(K字签证),自10月1日起向全球STEM领域(科学、技术、工程、数学)的青年人才敞开大门。消息一出,国际媒体纷纷聚焦,印度媒体直言美国签证政策是“自杀式操作”,硅谷科技界开始重新评估中国市场的吸引力,而国内网友则围绕“公平性”展开激烈讨论。

一、K字签证:打破惯例的“零门槛”创新

为何一个签证政策能引发全球关注?核心在于K字签证打破了中国签证史上的传统模式。以往,外国人来华工作需依赖中国企业的聘用合同,流程繁琐且耗时。而K字签证彻底颠覆这一模式:无需中国企业邀请,无需提前锁定工作,只要你是STEM领域的青年人才(如名校毕业生、科研人员),即可直接申请。

更引人注目的是其灵活性。持K字签证者,不仅可参与科研交流,还能在中国创业、考察市场。一位科技猎头形象地比喻:“这相当于给外国年轻人发了一张‘中国科技圈体验卡’。”对于初创企业而言,无需提前支付高额合同费用即可邀请海外专家;对于留学生而言,毕业后的留华路径也更加多元。

这一政策精准切中了全球科技青年的痛点。以印度、东南亚的“科技卷王”为例,他们长期关注中国的新能源、AI市场,以及华为、大疆等科技巨头的研发机会。过去,他们因签证限制“想来不敢来”;如今,K字签证为他们提供了“拿着签证就能来”的便利。

二、中美政策对比:全球人才流动的“风向标”

K字签证的推出,恰逢美国签证政策收紧的关键节点。此前,美国将H-1B签证费用从几千美元暴涨至10万美元,并大幅收紧STEM专业留学生的工作权限。这一政策直接冲击了印度、中国等国的科技人才,他们长期依赖H-1B签证进入硅谷工作。如今,费用飙升10倍,小企业望而却步,普通年轻人更是难以承担。

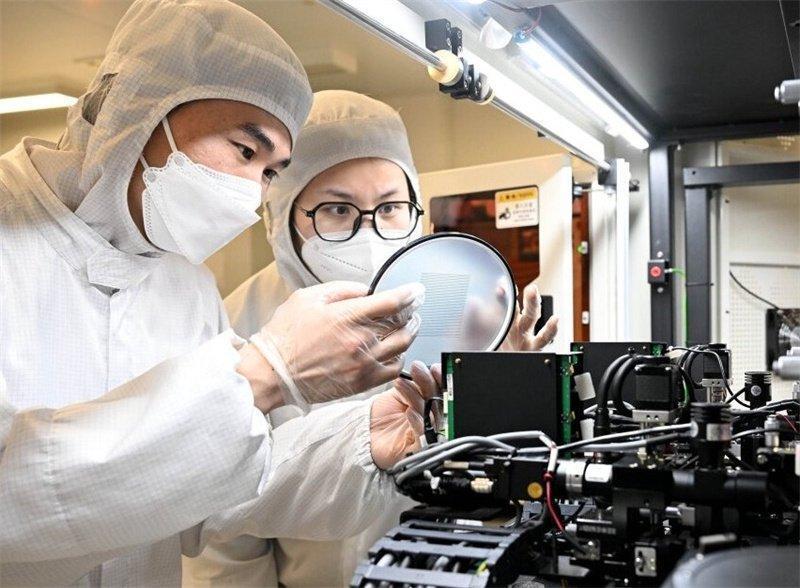

与此同时,中国对科技的投入持续加大。研发经费连续10年保持两位数增长,半导体、生物医药等“卡脖子”领域获得巨额补贴。这种“一收一放”的对比,让国际媒体开始畅想:是否会有一批硅谷工程师因H-1B成本过高,转而申请K字签证来中国发展?

三、争议背后:公平焦虑与政策平衡

尽管K字签证受到国际欢迎,但国内网友的质疑声也不绝于耳。核心问题在于:“我们自己的博士毕业生找工作都难,凭什么外国本科生能‘轻松’来华?”有网友举例:“实验室来了个拿K字签证的外国实习生,待遇比熬夜发论文的本土学生还好,这公平吗?”

这种焦虑源于国内“内卷”严重的现实。年轻人从上学到工作,一路“卷”到科技圈,突然发现“外国人不用卷就能进来”,心理落差可想而知。然而,冷静分析可知,K字签证并非“崇洋媚外”,而是中国科技发展的现实需求。半导体等领域与美国的差距,仅靠本土人才难以快速弥补;吸引全球顶尖专家指导,或许能缩短研发周期。

当然,争议也提醒政策制定者需谨慎平衡。例如,“青年科技人才”的标准应如何界定?是看学历还是看成果?若标准模糊,可能导致“浑水摸鱼”的情况。这些问题若不解决,K字签证可能适得其反。

四、战略意义:重塑全球人才规则

K字签证的意义远不止于“抢人”。它更深层的战略价值在于,中国正通过开放姿态重新定义“全球人才规则”。过去几十年,全球人才流动基本围绕美国展开,硅谷、华尔街是“终点站”。但如今,美国开始推行“关门主义”:削减科研经费、排斥外国专家、甚至拒绝诺贝尔奖得主入境。

而中国则一边强调“科技自立自强”,一边推出K字签证,向世界传递明确信号:中国不仅要成为“世界工厂”,更要成为“全球创新策源地”。对于华为、阿里巴巴等科技巨头而言,这意味着更便捷的国际合作;对于全球青年而言,中国提供了除美国之外的另一个“科技梦”实现地。

五、开放的力量:历史的选择

有人质疑:K字签证能改变世界吗?短期内或许难以看到显著效果,但它象征着一个重要趋势:当美国选择“向内看”时,中国选择“向外走”。100多年前,美国靠开放吸引了全球人才,铸就了硅谷的辉煌;如今,中国用K字签证向世界递出橄榄枝,或许正在书写新的历史篇章。

当然,这条路不会一帆风顺。标准模糊、公平争议、文化差异等问题,都是必须跨越的障碍。但至少,中国迈出了关键一步。一个印度工程师的故事或许能说明问题:他因H-1B签证被拒而转向中国,他说:“去哪里不是搞科研呢?至少中国给了我一个机会。”

未来的历史学家或许会这样记载:当美国关上大门时,中国打开了一扇窗。而那扇窗后面,站着无数想改变世界的年轻人。