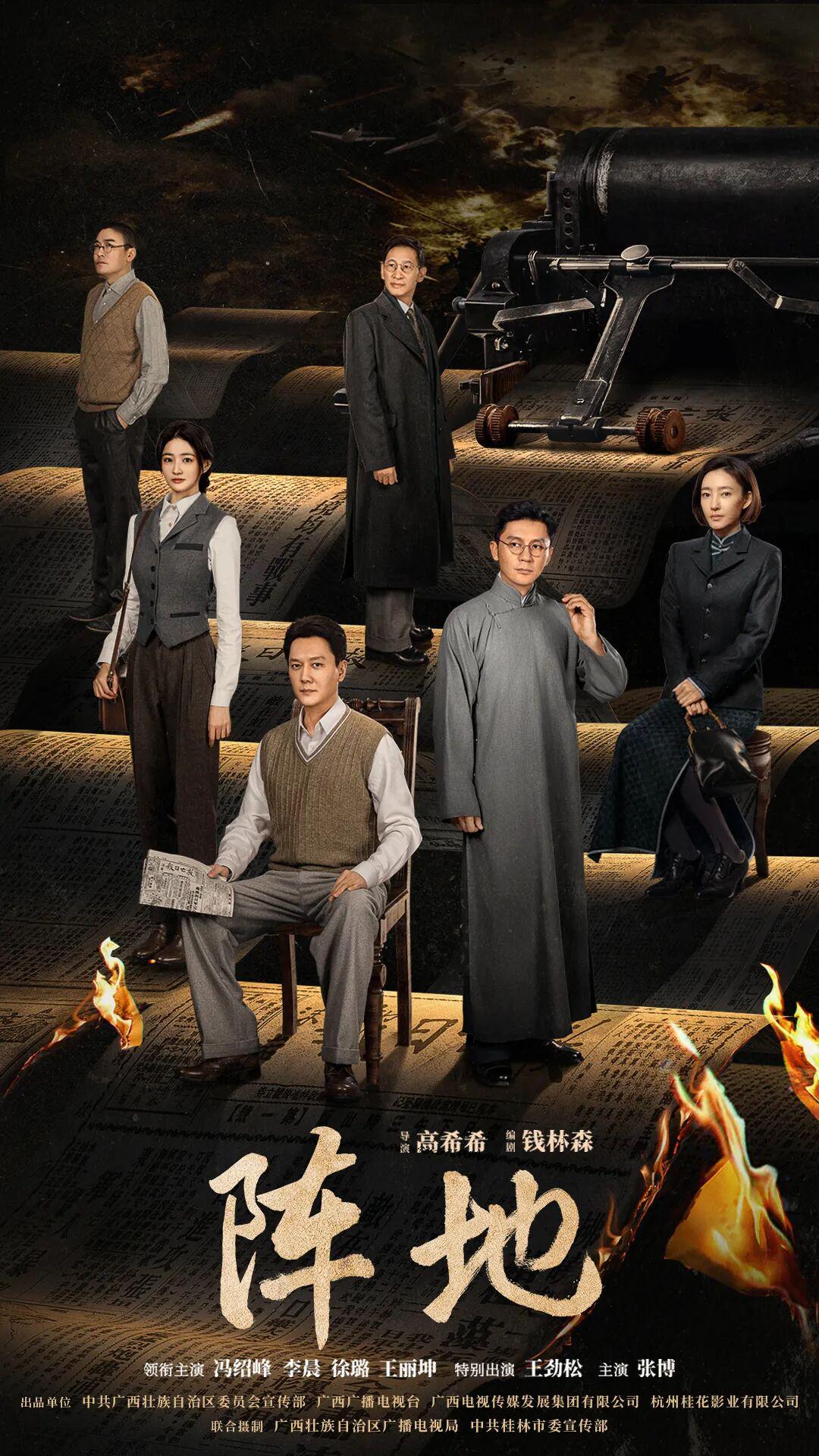

日军敌机轰鸣而过,桂林城在炮火中颤抖,临时搭建的印刷工坊内,几位文化界人士正争分夺秒校对手中文稿。屋顶瓦片簌簌坠落,油灯在风中摇曳,他们却以钢铁般的意志守护着最后一页抗战文艺刊物的终版。当油墨的芬芳终于弥漫在硝烟中,这份用生命换来的刊物,成为黑暗时代的一束光——这正是文化抗战剧《阵地》开篇的震撼场景。

由严从华担任总制片人、钱林森编剧、高希希执导,冯绍峰、李晨、徐璐等主演的《阵地》,自9月16日登陆CCTV-1黄金档以来,迅速成为现象级作品。中国视听大数据(CVB)显示,该剧首播收视率达3.059%,收视份额13.074%,强势登顶同时段全国收视榜,更成为2025年首部首集收视破3%的革命题材剧。这一成绩的背后,是剧集对“文化抗战”主题的深度挖掘与创新呈现。

传统认知中,“阵地”是硝烟弥漫的前线,而《阵地》却赋予其更深层的意涵——它既是文化的堡垒,也是精神的高地。剧中,八路军桂林办事处的红色旗帜与报社的油墨香交织,戏剧舞台的聚光灯与书斋的台灯辉映,共同构成一场没有硝烟却关乎民族存亡的较量。总制片人严从华表示:“我们希望通过这部剧,展现文化人如何以笔为戈、以文为甲,在黑暗中筑起精神长城。”

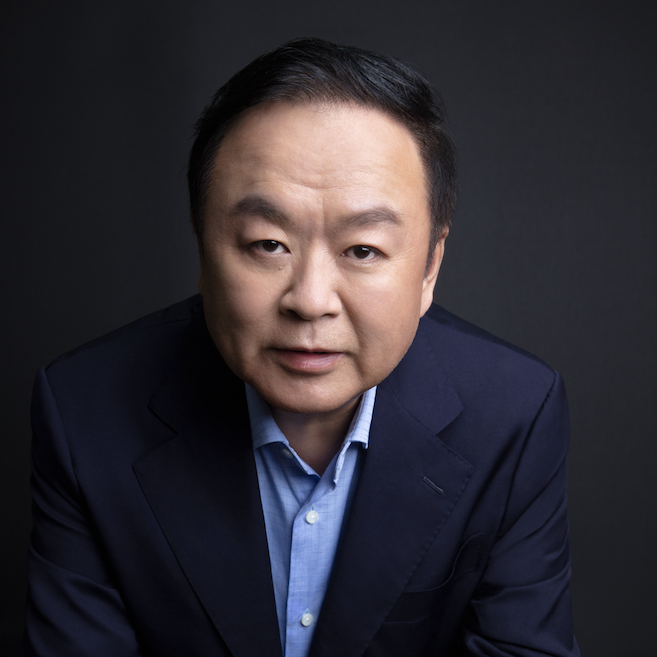

严从华

《阵地》总制片人

严从华曾参与创作《人间正道是沧桑》《觉醒年代》等红色经典,此次他聚焦桂林抗战历程,突出八路军办事处的作用与文化界统一战线的事迹。剧中,郭沫若、夏衍、巴金等进步文化人士以文艺为武器,凝聚民心、鼓舞士气。严从华强调:“我们不仅要呈现历史脉络,更要通过生活细节与艺术化创作,让观众感受到文化抗战的温度。”

高希希

《阵地》导演

导演高希希被剧本中文化人用笔墨守护民族灵魂的故事深深震撼。他坦言:“这段历史让我意识到,文艺同样是保卫国家的锐利武器。”在执导过程中,他通过特写镜头捕捉撰稿时颤抖的笔尖、铺满稿纸的桌面,以动态镜头呈现画家挥毫泼墨的瞬间,让静态的文化创作焕发出强烈的感染力。“那些在黑暗中坚信光明的文化先驱,用作品筑起一道坚不可摧的精神长城。”

《阵地》的创作面临题材广泛性的挑战。严从华介绍,剧集采用“虚实结合”与“文武结合”的叙事策略:一方面,对重大历史脉络严格遵循史实,如“东北抗联”“南京大屠杀”等事件;另一方面,通过虚构人物串联关键情节,增强故事的连贯性。首集以东北抗战的宏大场面开场,迅速将观众带入战火纷飞的年代,随后通过八路军、新四军的敌后斗争,展现抗战十四年的全景。

高希希指出,文化创作的内在张力是全剧的最大难点。为此,创作团队运用多种视听手段:在戏剧排练场景中,通过台上台下的互动与跨时空镜头的切换,展现艺术诞生的激情;在文学创作场景中,用柔光营造诗意氛围,以音乐桥段融入时代旋律。美术制作方面,团队1︰1复刻八路军桂林办事处旧址,在街头布景中融入抗日标语、戏剧海报等时代符号,构建真实可感的抗战文化语境。

在《阵地》中,每一位文化名人都被赋予鲜明的个性。起初,他们只是分散在不同文化领域的个体,随着剧情推进,逐步汇聚成一道坚不可摧的文化长城。高希希注重在大历史背景下展现人物细腻的内心世界,例如通过特写镜头捕捉他们彼此注视、默契颔首的细微瞬间,生动传递个人融入集体的情感升华。

严从华强调,剧集始终坚持“剧情真实有厚度、人物真实有温度、制作精良有质感”的创作原则。他希望借助这部剧,让更多年轻人了解国家发展的艰辛历程,感悟那一代文化工作者的精神风范。“民族的团结需要思想引领,民族的复兴离不开文化凝聚。”在他看来,唯有坚守文化“阵地”,才能凝聚人心、引领风尚。

如需转载,请在文章开头注明来源,并附上原文链接。