提到‘三姓家奴’,很多人第一时间会联想到三国时期的吕布。吕布三次易主,且主公姓氏各不相同,这种‘跳槽’行为被后世视为不忠的典型。在《三国演义》的演绎下,‘三姓家奴’逐渐成为形容频繁更换阵营者的贬义词。

无论是小说还是现实,‘从一而终’往往更受青睐。在教育领域,这种倾向尤为明显。多数人认为,本科、硕士、博士阶段的专业选择应保持连贯性,若像吕布般‘摇摆不定’,恐怕连导师都会望而却步。

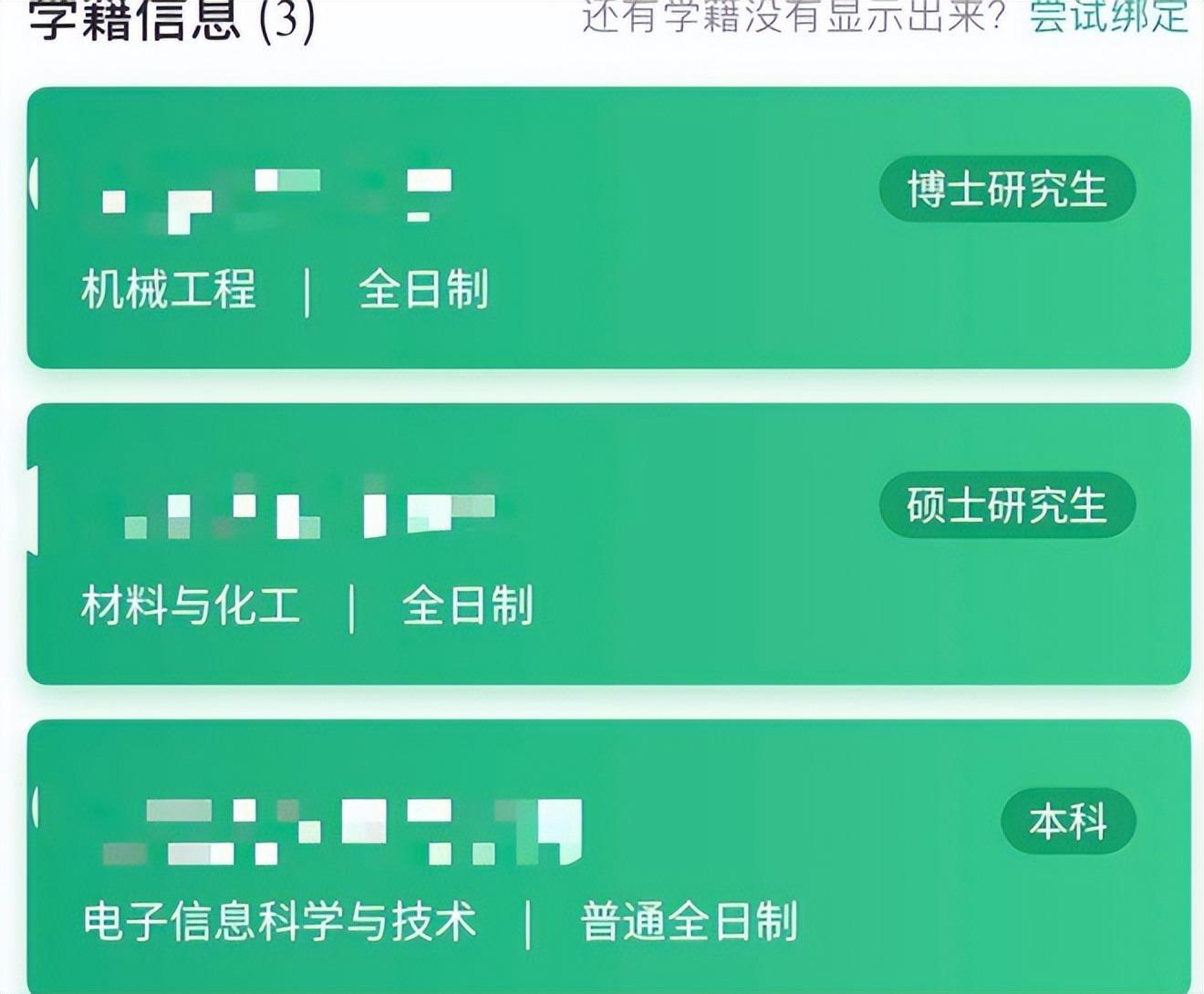

近日,一名男生因‘三姓家奴’式学历引发热议,被网友封为‘当代吕布’。他本科攻读电子信息科学与技术,硕士转向材料与化工,博士又投身机械工程,三次专业跨度之大,令人咋舌。

在高等教育体系中,本科到博士的专业选择本应层层递进。尽管跨专业考研已非新鲜事,但成功者多集中于关联专业或难度较低的领域。而这位男生的选择,完全打破了常规路径。

他的专业轨迹堪称‘极限挑战’:本科的电子信息科学与技术是热门专业,竞争激烈;硕士的材料与化工被戏称为‘四大天坑’之一,就业前景模糊;博士的机械工程则是全新领域。这种选择,究竟是兴趣驱动,还是盲目横跳?

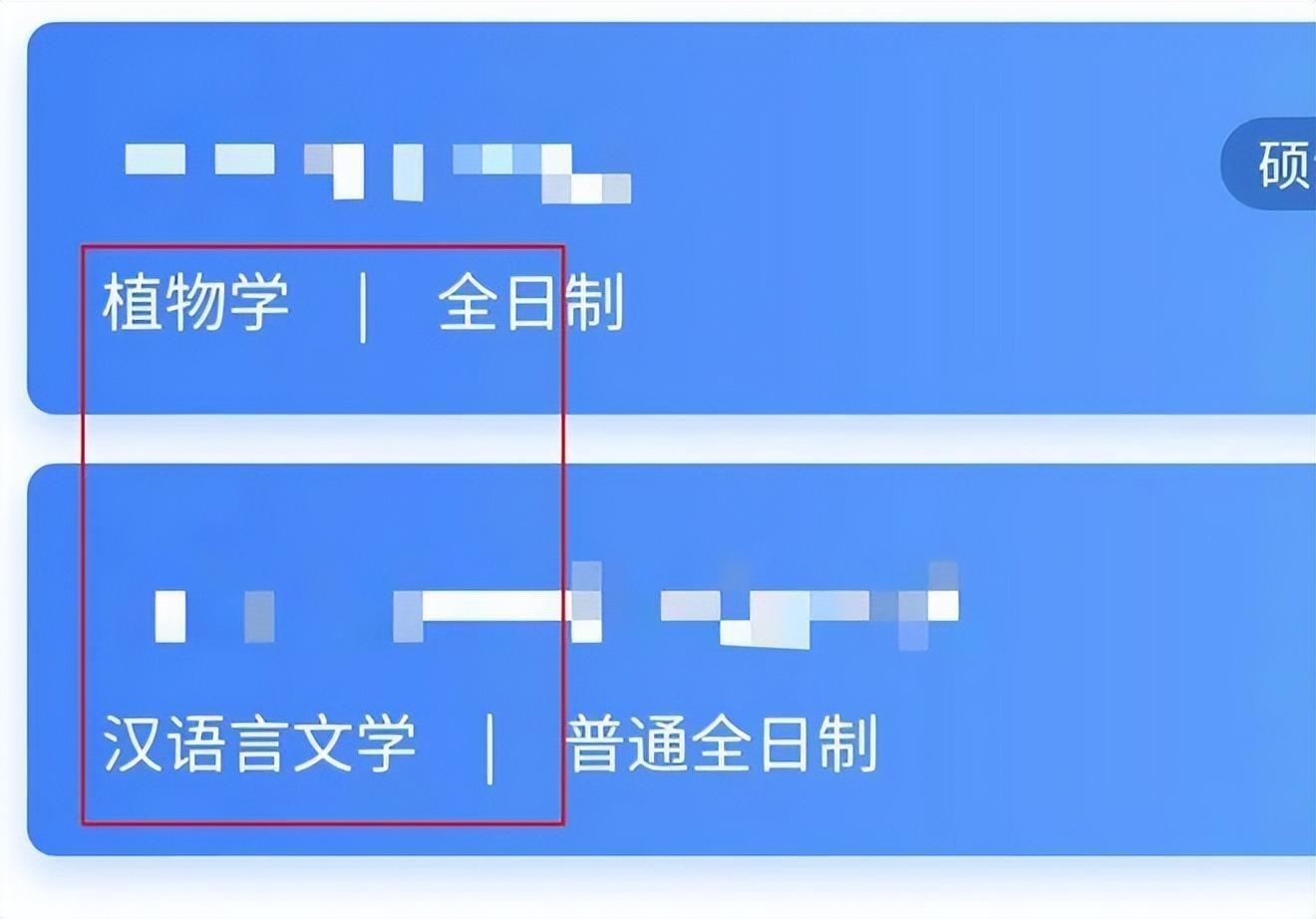

评论区中,另一位学生分享了‘两姓家奴’经历:从吉林大学预防医学跨至厦门大学天文学与天体物理。医学与天文学的跨度,丝毫不逊色于前者的‘三姓家奴’。

跨专业考研的背后,往往是无奈之举。高考时,学生对专业了解有限,只能基于有限信息选择‘有前途’的方向。但四年后,现实与预期的落差可能令人崩溃。此时,跨专业考研成为‘逆天改命’的途径。

成功跨考后,学生进入新一轮深造,观念也更加成熟。多年的学术浸润让他们开始思考:真正的科研热情究竟在何方?这种迷茫与坚定交织的状态,最终催生了读博阶段的又一次专业跨越。

网友调侃‘咋有导师敢要你’,实则反映了硕博导师的真实顾虑。培养一名研究生需要投入大量心血,导师自然希望学生能稳定跟随自己开展学术研究。相比之下,本科、硕士专业一致的学生更受青睐。

尽管导师对‘三姓家奴’式学生心存疑虑,但现实选择有限。跨专业考研、读博的现象日益普遍,导师只能在可选范围内筛选最优解,这何尝不是一种无奈?

跨专业学生的选择,折射出就业观念的转变。从‘一专业定终身’到‘多领域探索’,新一代学子对科研的热情不再局限于单一方向。这种转变,既是个人兴趣的驱动,也是就业市场变化的产物。

或许,‘三姓家奴’并非贬义,而是时代变迁的缩影。在专业选择日益多元化的今天,如何平衡兴趣与现实,如何协调稳定与创新,成为每个学生必须面对的课题。

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)