作为忠实用户,我却感到被数字游戏愚弄

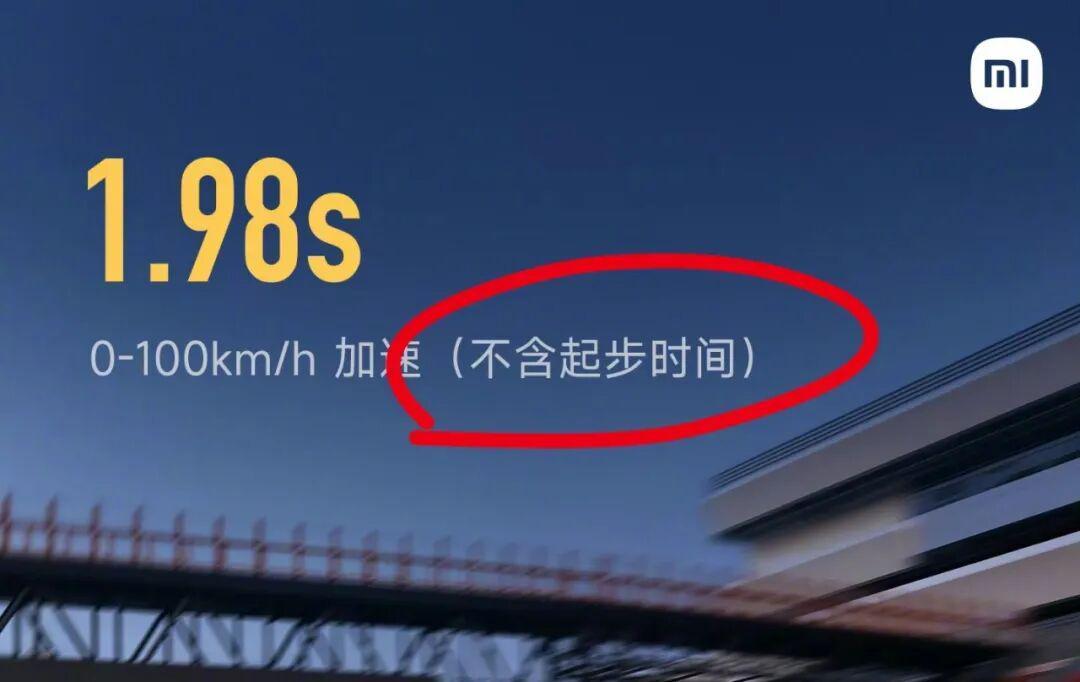

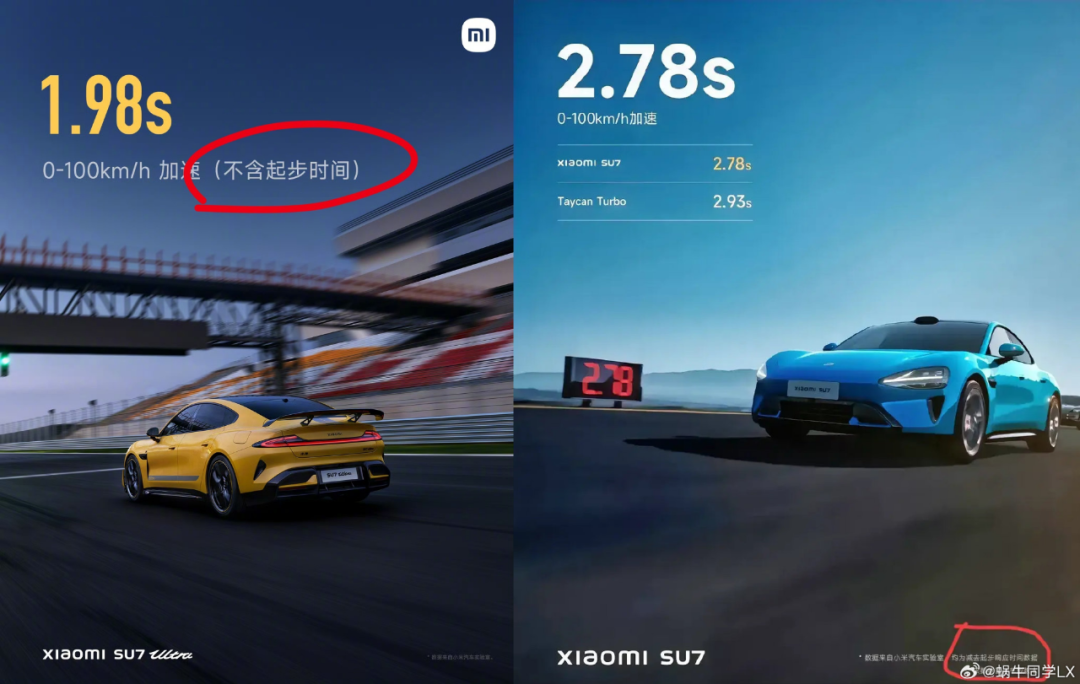

过去五年间,我陆续购买了6部小米手机、1台小米电视、3个智能温度计、1台体重秤和2个插线板。作为理工科背景的消费者,我始终以技术参数作为选购标准,认为小米在硬件配置上比OV等品牌更具性价比。然而SU7 Ultra公布的零百加速数据让我开始质疑:标注1.98秒的加速成绩后括号内的"不含起步时间"究竟意味着什么?这种模糊表述与SU7标注2.78秒时右下角小字标注的"减去起步响应时间数据"如出一辙,让人不得不放大图片仔细查看免责声明。

数字营销背后的逻辑陷阱

小米汽车YU7宣传的"后排电动调节最大角度135度"引发更深层思考:当宣称比迈巴赫多1度时,是否考虑过人体工程学最优解?若单纯追求数字突破,为何不设定136度或137度?这种营销方式与宣称"16.8亿种驾驶模式"、"200公里时速瞬间刹停"等宣传话术形成呼应,暴露出数字营销的浮夸本质。当理工男引以为傲的技术参数成为营销工具,消费者不得不自行验证每个数据的真实性。

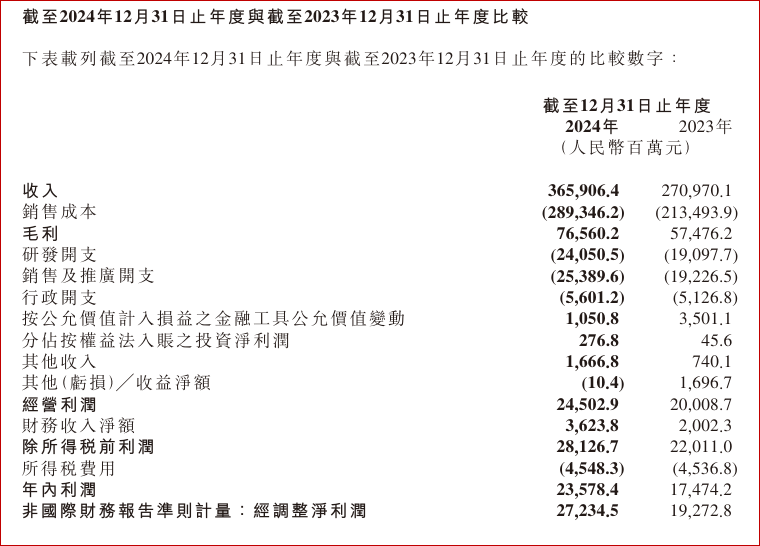

研发经费数据揭示真实差距

通过分析上市公司财报数据,小米与科技巨头的研发差距显现无遗。小米2024年研发费用率5.31%低于销售推广费用率6.32%,2018-2020年期间研发费用率长期低于4%。对比苹果7.07%的研发费用率和特斯拉4.68%的研发费用率,小米年均149亿元的研发支出与苹果(1583亿元)和特斯拉(219亿元)合计1802亿元形成12倍差距。这种差距体现在产品线上:苹果专注消费电子核心品类,特斯拉聚焦三款车型研发,而小米产品矩阵横跨手机、家电、汽车等20余个品类。

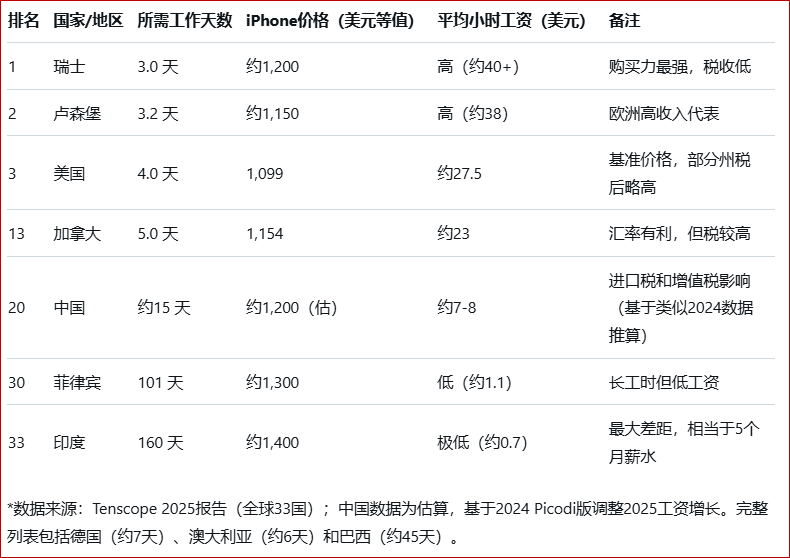

跨国薪资对比下的定价争议

根据picodi.com的iPhone指数显示,美国打工人购买iPhone 17 Pro需工作5天,而中国消费者需工作21天。与之对比的小米17 Pro 12+256GB版本定价4999元,中国消费者仍需工作11.7天。若按美国4天工作标准折算,该机型合理售价应为1709元。这种定价差异引发对自研成果共享的质疑:当雷军在发布会反复强调自研成果时,消费者是否真正享受到技术突破带来的价格红利?

技术自研与商业伦理的平衡

当企业将自研作为营销卖点时,需要建立技术突破与消费者利益的直接关联。若研发成果不能转化为更具竞争力的价格或更优质的产品体验,所谓的自研宣传可能沦为情感绑架工具。在跨国科技竞争背景下,消费者期待看到中国品牌通过技术创新实现产业升级,而非用数字游戏制造发展假象。这种期待既包含对技术突破的渴望,也蕴含着对商业诚信的坚守。

数据来源说明

[1] 小米财报查询:https://ir.mi.com/zh-hans/financial-information/quarterly-results

[2] 苹果财报查询:https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx

[3] 特斯拉财报查询:https://ir.tesla.com/-disclosure