18年前上映的一部电影,最近又被推上了热搜。

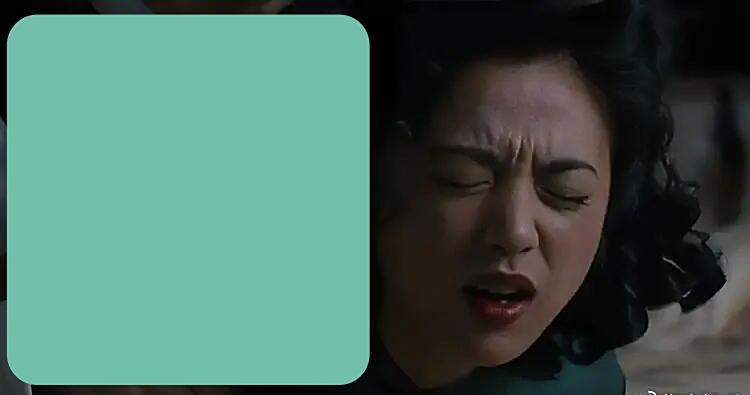

不是因为经典重映,也不是因为影评人重新解读,而是一张被网友放大的“截图”。

有人拿着放大镜逐帧分析,断言梁朝伟“假戏真做”;

有人在评论区声情并茂地“论证”,甚至搞出投票,结果有将近一半人信以为真。

一部曾经以“灵魂救赎”著称的作品,就这样被简化为八卦的谈资。

一张截图,掀起的荒诞风暴

事情起因荒诞得近乎讽刺。

某位网友重看《色戒》,截下一帧画面,放大后觉得梁朝伟腰间有一个模糊的凸起,

于是“脑补”出假戏真做的剧情。

原本在电影工业中再普通不过的光影效果,经过网络放大和传播,摇身一变成了所谓的

“铁证”。

评论区里一片热闹:

“拍了十几次,不可能假吧?”

“这个角度绝对不是道具!”……

有人甚至翻出梁朝伟多年前的采访,把“身体碰撞是真实的”这半句话单独拎出来,

却完全忽视了他接下来的解释。

那是表演的一部分,就像拳击手比赛会受伤,但绝不会真打死对方。

电影副导演早就给过解释:

那不过是灯光打在胶布上的反光,是拍摄亲密戏时的常见小技巧。

但在猎奇的氛围中,这样的专业说法显得不值一提。

大家更愿意相信自己的脑补,而不是冷冰冰的事实。

被遗忘的真正高光

讽刺的是,18年后大家记住的不是王佳芝的命运,不是易先生的泪光,

而是一段七分钟的床戏。

你还记得吗?

王佳芝在易先生面前唱起《天涯歌女》,那个杀伐果断的特务头子,眼角却泛起了泪光。

李安说,那是两个孤独灵魂短暂的相互拯救。

可如今,这段动人的瞬间被埋没,取而代之的,是网友放大的截图与八卦。

当一部电影被简化为“尺度”,它真正的艺术价值就被扭曲了。

演员的代价:汗水、眼泪与孤独

很少有人真正体会过,那几秒钟的镜头,演员们付出了怎样的代价。

当时27岁的汤唯,还是一个初出茅庐的新人。

为了拿下王佳芝,她接受了李安为期八个月的魔鬼训练:

穿着高跟鞋顶书练走路,学评弹练到手指磨茧,学上海话和民国礼仪。

甚至连旗袍开几粒扣子,手指落在对方哪一节脊椎,李安都精确规定。

而真正的压力来自心理。

亲密戏拍摄时,李安清场到只剩摄影机和演员。

汤唯的男友田雨探班时,意外撞见这一幕。

一个再支持女友梦想的男人,最后也没能承受这样的表演方式,两人最终分手。

田雨后来坦言:

“作为演员,我佩服她;

但作为男朋友,我真的接受不了。”

电影上映后,梁朝伟斩获无数奖项,汤唯却迎来的是封杀。

广告代言撤掉,戏约被替换,连演话剧的机会也没了。

她被贴上“为红豁得出去”的标签,带着积蓄远走英国,

在体育馆擦地、做陪练维持生计。

那段日子,磨出的血泡成了她独有的“勋章”。

梁朝伟的经历同样不轻松。

这位影帝拍摄时压力巨大,需要刘嘉玲的劝解才能继续投入。

即便如此,拍完后他也曾抱着李安痛哭:

“我好像真的变成易先生了。”

他一度患上幽闭恐惧症,暴瘦十斤。

有一场床戏,李安要求拍了十三次才满意。

梁朝伟后来坦言,那些掐脖子、勒手腕的反应都是真实的,不需要设计。

可这样的投入,也意味着对身心的极大消耗。

一部电影,不只是艺术创作,更是对演员的极限考验。

李安的坚持与无奈

李安不是没预料到风险。

他在选角时就提醒汤唯:

“这部戏可能会改变你的人生。”

拍摄过程中,他尽可能保护演员:

严格清场,所有细节提前预演,甚至连“膝盖顶腰”的角度都反复排练。

但艺术上,他又毫不妥协。

上映后,面对争议,他公开认汤唯为义女,安排她去国外深造。

他甚至在采访里半开玩笑地说:

“汤唯能不能嫁出去,就看缘分了。”

那是一种复杂的歉意。

然而,这些努力并没有立即奏效。

当梁朝伟凭“易先生”横扫奖项时,汤唯却成了被舆论孤立的那一个。

金星曾替她发声:

“凭什么导演和男主角都没事,偏偏只针对汤唯?”

这何尝又不是女性演员在行业里的困境。

被曲解的艺术

李安花二十天拍摄、最终剪成七分钟的床戏,本意是展现人物关系的层层递进。

可多年后,它依然被曲解为低俗的满足。

梁朝伟所谓的“假戏真做”,说的是情绪和状态的真实,而不是身体层面的放纵。

就像演员哭时眼泪是真的,但并不代表他们真的经历了同样的痛苦。

汤唯多年后凭《分手的决心》拿下韩国青龙奖影后时说过一句话:

“如果天赋不够,那就用肉体去填补。”

那是她最真实的告白。

她曾在伦敦靠行为艺术和打零工糊口,却从没放弃对表演的热爱。

直到今天,她已经成为韩国影史首位外籍影后。

当年那些“脱得穿不回来”的嘲讽,早已被时间碾碎。

田雨,如今是大家熟悉的“黄金配角”;

梁朝伟,后来再谈到《色戒》时,只说:“那是一段掏空自己的经历。”

他们都走出来了,可舆论的放大镜,却从未放过这部电影。

我们遗忘了什么?

18年过去,一张截图引发的争议早该随着解释消散。

可事实是,这部探讨人性与救赎的电影,依旧逃不过被娱乐化解构的命运。

或许真正值得追问的是:

当我们拿着放大镜在画面里寻找所谓“真相”时,

是否已经丢掉了欣赏艺术的初心?

李安曾说过:

“电影的意义,是让孤独的人找到共鸣。”

当观众只讨论床戏的真假,而不再关心王佳芝的“快走”里有多少挣扎,

不再记得易先生的泪水从何而来,受伤的不只是演员,

更是我们自己的审美能力。