点击上方小卡片关注一下,记得星标!

我是槽三刀,一个喜欢深度剖析社会事件的观察者。

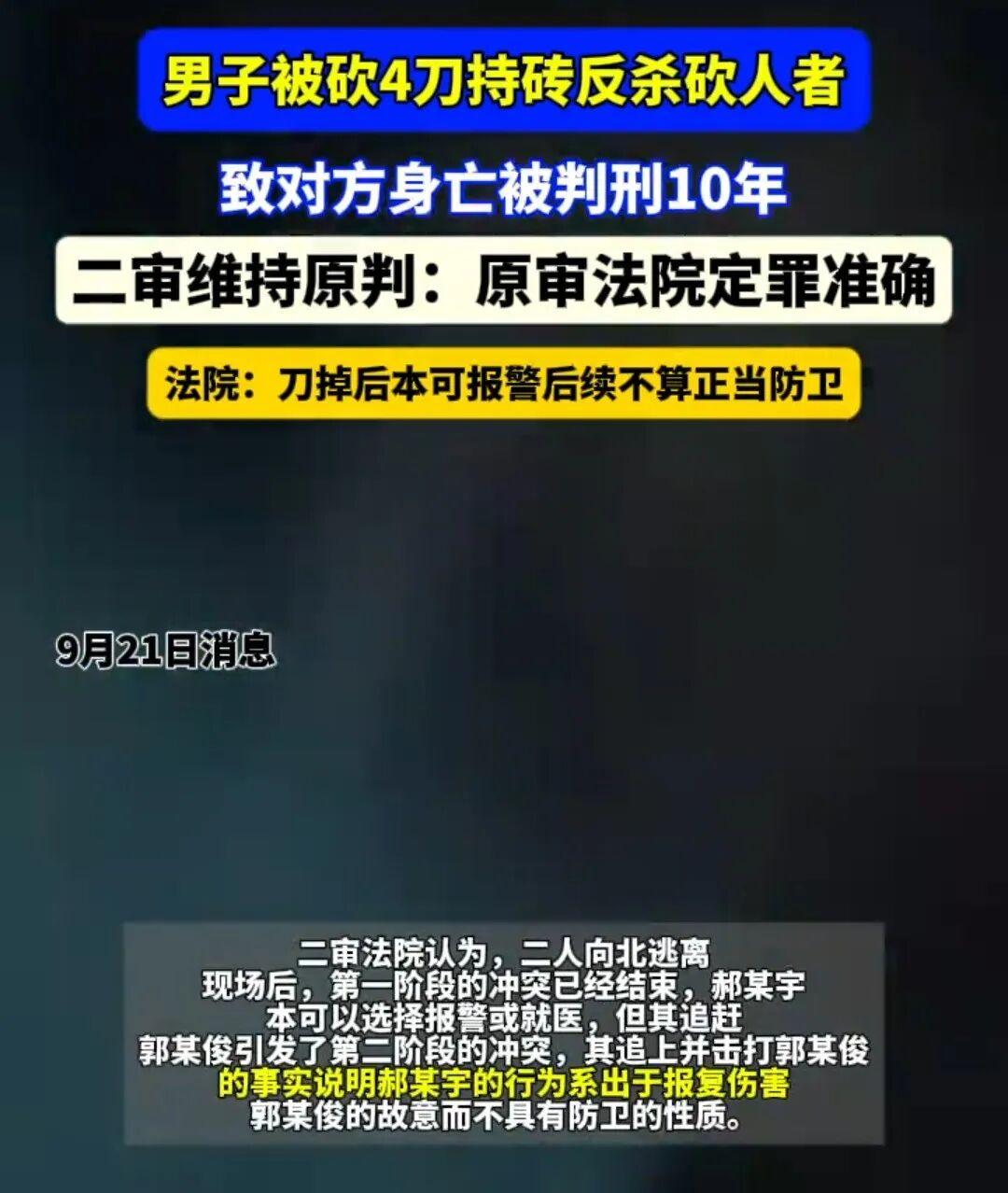

近日,一则“男子被砍4刀后反杀行凶者获刑10年”的新闻引发全网热议。这起发生在内蒙古阿尔山市的案件,不仅暴露了正当防卫认定的司法困境,更让公众对法律保护弱者的力度产生质疑。

2020年8月17日,46岁的教师郝建宇在阿尔山市与郭某某发生冲突。对方持菜刀连续砍击其头部、手部4处,造成轻伤二级。同行人员夺下凶器后,郭某某逃离现场。然而,头部淌血、手部颤抖的郝建宇未选择就医或报警,而是追击约80米与对方再次厮打,最终用砖头击打郭某某头部致其死亡。

2024年,阿尔山市法院以故意伤害罪判处郝建宇有期徒刑10年,兴安盟中院二审维持原判。2025年9月8日,内蒙古高院驳回申诉,认定郭某某在第一阶段冲突中已失去凶器并逃离,不法侵害终止,郝建宇的追击行为属于报复性伤害。

法院判决的核心依据在于:当行凶者逃离且凶器被夺时,不法侵害已终止,此时追击反杀不构成正当防卫。但这种“阶段式”判断引发巨大争议——

2018年“昆山龙哥”案中,于海明面对持刀追砍的行凶者,在夺刀后继续反击致对方死亡,被认定为正当防卫。两起案件存在惊人相似性:

但司法结果截然不同:昆山案被赞为“正义不缺席”的典范,内蒙古案却成为“防卫越界”的警示。这种差异折射出正当防卫认定中的地域司法尺度问题。

不可否认,法律需要明确边界以防止防卫权滥用。但当受害者面临生死威胁时,要求其保持绝对理性是否过于严苛?

法律的本意应是惩恶扬善,让好人敢于反抗,让坏人不敢行凶。当司法判决与公众朴素正义感产生冲突时,或许需要重新审视:我们究竟要保护的是冰冷的法条,还是温热的人性?

希望未来类似案件的判决能更多考虑情境特殊性:

请【点赞】,点【在看】,把文章【转发】给您身边的人,共同关注司法进步!

微信最近更新规则啦,只有星标这个公众号的读者,才能看到正常的内容更新。记得:点公众号头像图标—点右上角“...”—点“设为星标”,这样就不会错过更新啦~

点击上方小卡片关注一下,记得星标!

最近又开了个小号,尽量会保持一天一更,有兴趣的朋友可以关注一下,谢谢!