作者 / 菠萝的柠檬

编辑 / Pel

“如果说宫崎骏动画里体现的对于母性的依恋和追求,根植于战后日本现代性的问题系,那么庵野秀明则通过26年的《EVA》续写,试图实现日本后现代的御宅族与父权的‘和解’。”

00

序言:上影节回顾EVA新剧场版

在刚过去的炎炎夏日,笔者有幸以动画学术趴媒体记者的身份参加了今年的上海国际电影节。

多年后再次来到上海,游览外滩的风光,路过和平饭店后漫步在南京东路的商业街上,包括安利美特(アニメイト)和GSC(グッドスマイルカンパニー)在内的众多日本二次元公司的官方旗舰店鳞次栉比,霓虹灯光和广告牌令人目不暇接,宛如一个庞大的视觉传媒王国。

作为国内唯一的国际A类级别的电影节,自成立以来,上影节持续关注着全球各个地区的电影制作状况。其中,日本电影一直是上影节最具有人气和讨论度的选片单元之一。从成濑巳喜男到是枝裕和,从今敏到山田尚子,透过电影节的窗口,国内观众不仅可以看到高清修复版的巨匠经典,还可以零时差接触到在日本本土最新公开的热门作品。

具体到今年的上影节,观众既可以比日本本土的观众提前观看京阿尼的最新作《小林家的龙女仆:怕寂寞的龙》,也可以看到当下极具人气的日本Z世代独立创作者安田现象的《伊人制造》。此外,大银幕体验4K修复版《异邦人:无皇刃谭》的打斗场面所带来的视听震撼也无法拒绝。

然而,在众多日本动画作品中,最难抢到票同时也最具讨论度的,无疑是特别策划单元的“新世纪福音战士30周年”专题。即使在电影已经完结多年,在网络流媒体观看成为主流的今天,许多国内观众依然愿意为自己最初的二次元情怀买单,不愿意错过线下放映的机会。

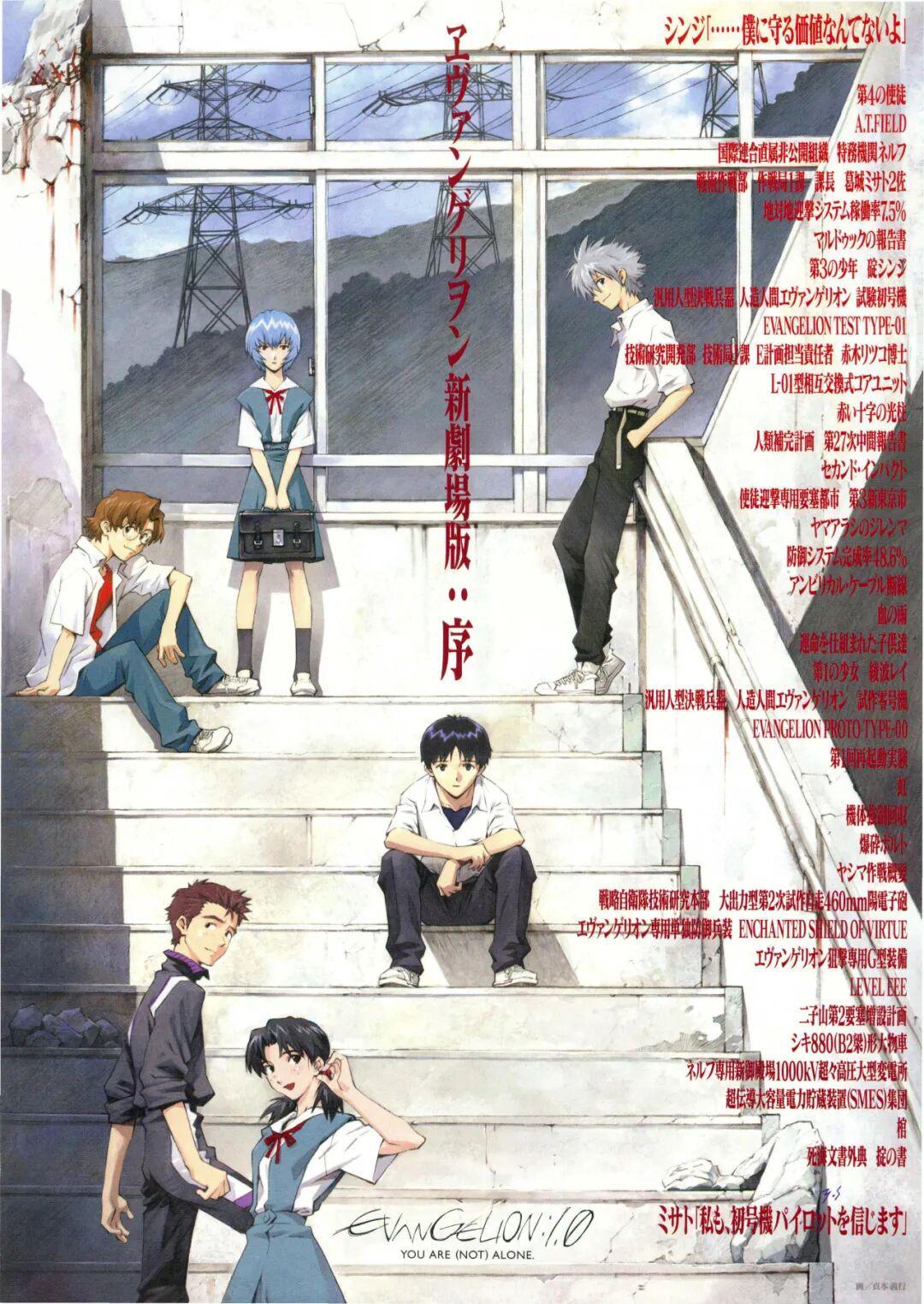

从1995年至1996年间播出的旧TV动画版、1997年上映的旧剧场版、2007年至2021年间以四部曲形式上映的新剧场版(分别为《序》(2007)、《破》(2009)、《Q》(2012)、《终》(2021)),再加上众多不同版本与媒介混合的作品,《新世纪福音战士》(以下简称《EVA》)不断地增殖,最终形成了一个庞大的文本群。在上影节再次相遇后,笔者深切体会到了《EVA》所展现出的某种动画层面的强度和界限。

在《动画机器》的论述(2009)中,动画学者拉马尔通过聚焦旧TV动画版里真嗣轮廓的变形这一自我崩溃的表象,探讨了庵野秀明将界面化和拼贴化这一日本文化原生的后现代构造推向极致的做法。这种指向表层化、符号化的欲望,既包括观众对“这仅仅是界面”所展现的内在欲望,也包括作品角色之间彼此指向的欲望。

然而,这种类似恋物情结的内在欲望,与平板化合成运动引导并发生局地化相互作用的欲望之间缺乏具体联系。换而言之,对界面带有恋物情结的动画爱好者,是在浪漫又虚无的空间里或喋喋不休或轻盈盘旋,还是说遵循商业片的常规宣传套路,只需要享受具有沉浸感的世界就好?

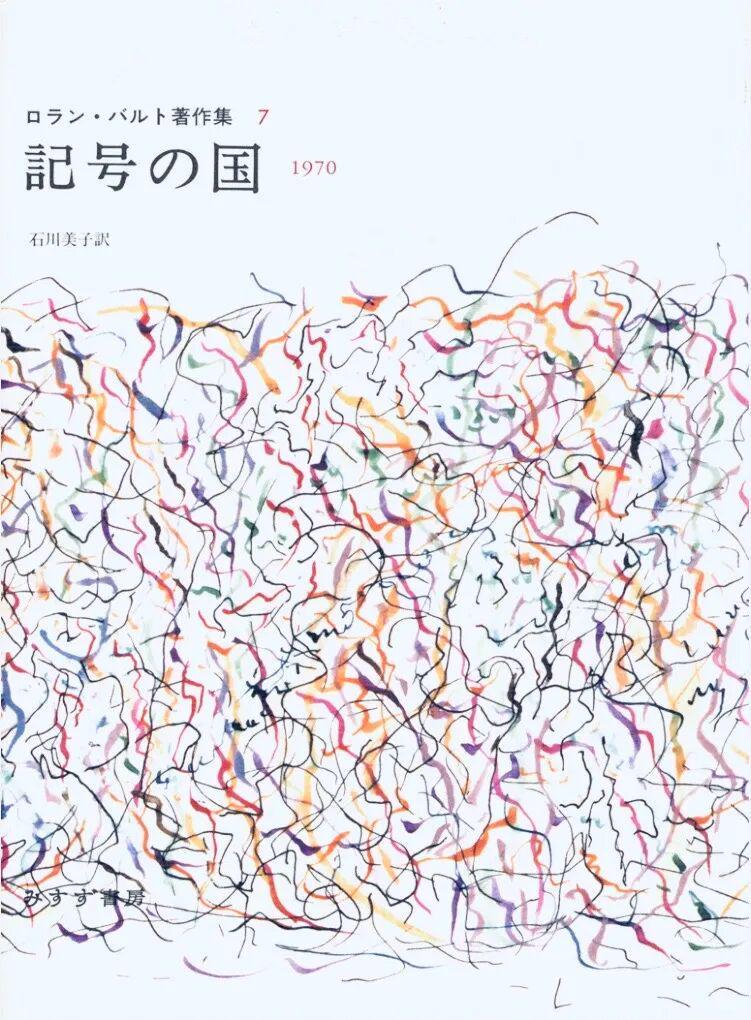

如同哲学家罗兰・巴特在《符号帝国》中描述1960年代的东京霓虹街景时曾指出的这里充满了没有任何意义的碎片化符号一般,如果说实拍电影至少在一定程度上能把观众拉回到与自己发生量子纠缠的复杂现实里,那么上影节的日本动画放映时,电影院内外热闹喧嚣的cosplay和宣传打卡活动,以及大量被分享到网络的照片和评论,是否再现了1960年的东京——整个空间表现为一种庞大的断片化符号堆积?

对于罗兰・巴特这批战后欧洲的知识分子而言,如何摆脱由资本和技术催生的意义执念这一问题让其对没有任何意义的空间投以了羡慕的目光,便于制造出一个理想的和想象的自我同一性。然而,对于21世纪的人类来说,这种理想和想象已然成为了资本和技术主导的系统乘机支配和操纵个体(尤其是处在这一系统外部或者边缘的个体)的美好谎言,只剩下虚无和空洞。

因此,我们必须将思考的深度延展,至少应该追问除了情怀和人设之外,作为御宅族观看动画媒介的意义是什么。

思考一部被解读无数、奉为经典的作品,来自各个视角的光线反射变开始错综复杂,让笔者不禁在追逐每一束光线的的过程中陷入恍惚般的眩晕感。在这里,共同体的概念或许可以打开一些别样的思考。

纵观今年上影节公开的近期日本动画电影,“什么是共同体?”似乎成为了一个必须表现的主题。

京阿尼的《小林家的龙女仆》是其中较为突出的作品。原作描绘了在社畜小林的住宅中作为女仆工作的龙族少女托尔与人类之间展开的异种族交流的故事,本次的剧场版《怕寂寞的龙》则改编了连载原作中被收留的少女康娜与其龙族父亲之间的情感纠葛的部分。尽管种族不同,但在同一屋檐下和睦相处的众生受到了来自外部的敌人(也是至亲)的胁迫时,对于什么是家人,什么又是敌人的追问无疑触及了共同体讨论的经典问题。

与此同时,日本超人气歌手Ado的特别演出电影版《心脏》,则聚焦于当下日本的泛二次元生态。Ado是一位以不公开相貌活动而闻名的覆面歌手(覆面シンガー),于2020年凭借歌曲《吵死了(うっせぇわ)》实现主流出道,随后在《ONE PIECE FILM:RED》里以极具冲击力的歌声和仿佛代言年轻人心声的歌词一举赢得了广泛关注。

而本次的演出电影版,将覆盖的范围从脸部扩展到了全身,舞台的中心成为黑影的空洞。同时,人物的黑影与周围的光线相互交织形成鬼魅的界面视觉,扩展到了整个舞台现场乃至影院空间,展现了一种匿名的、随处流动着不断融合并裂变的网状情动。

可以说,基于不同媒介环境出发探讨共同体建构的主题,已然成为了当下日本文化不可忽视的重要维度。

7月公开后打破日本多项票房纪录的《鬼灭之刃 剧场版 无限城篇 第一章 猗窝座再来》(以下简称《无限城篇 第一章》)是最具代表性的主流作品。这部接近3个小时的电影全程由发生在无限城的封闭空间内质量极高的战斗场面,以及各个角色之间因缘纠葛的回忆片段如同马赛克一般拼接而成。

日本电影学者渡邉大輔在观影后曾评论到“无限城的空间描写因为其本身如同生物般脉动和蠕动,使角色之间的位置关系以及整体空间的把握变得更加困难。”这种基于身体=集团内部的描写延续了《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》对于列车内部的场景刻画,给观众带来了冗长的闭塞感和压抑感。

需要指出的是,这种内在表达并非拒绝时代特征和背景。社会学者宫台真司在访谈中谈论《鬼灭之刃》的票房奇迹时,以“即将沉没的船”来进行暗示,即疫情肆虐、民主主义的崩坏、排外主义盛行、全球经济下行等越来越多不确定因素频发的逆全球化背景下,人与人只有通过亲情、爱情和友情构建如同避难所一般的共同体“抱团取暖”,鬼杀队便是这样一种紧密的共同体表达。

《无限城篇 第一章》的高潮部分,当炭治郎与信奉优胜劣汰的猗窝座再次相遇时,不仅重复了炎柱曾说过的话,更补充道:“弱者变得更强,再保护帮助比自己更弱的人。”此时,个体的话语悄然上升到了共同体话语,实现了从“我”到“我们”的视角转变。而这一转变也在电影的地上波宣传PV里体现,“我”的胜利变成了“我们”的胜利。

这里可以暂时打住,回到上影节展映的EVA新剧场版的讨论中。

之所以特别提到《鬼灭之刃》,不仅仅是因为两部作品在动画乃至电影业界的商业力和IP影响力上不分伯仲,借用宫台真司的话说“《EVA》和《鬼灭之刃》是时代选择的两部作品”,也因为这两部作品在“我”(个体)和“我们”(共同体)的转变上有着某种承前启后的默契关系。

01

《序》:集体创作的哀悼

2007年公开的《序》是依据旧TV动画版前6集故事改编的作品。与著作权不属于制作公司本身,且动画师时常遭到经济剥削得不到应有报酬的制作委员会不同,得益于1980年代以后日本独立电影产业制度的完善与发展,庵野秀明和制片人大月俊伦在制作、宣传和发行上均采用了独立制片的方式。独立制片通常需要小规模团队成员之间的默契,与之相应的是,在故事编排上微调了旧TV动画版的部分内容。

在旧TV动画版里,年仅14岁就背负着世界命运的危机,自我意识过剩的真嗣处在追求个体完美主义和需要心理诊疗的危机之中。这对于14岁的少年来说无疑是残酷的。

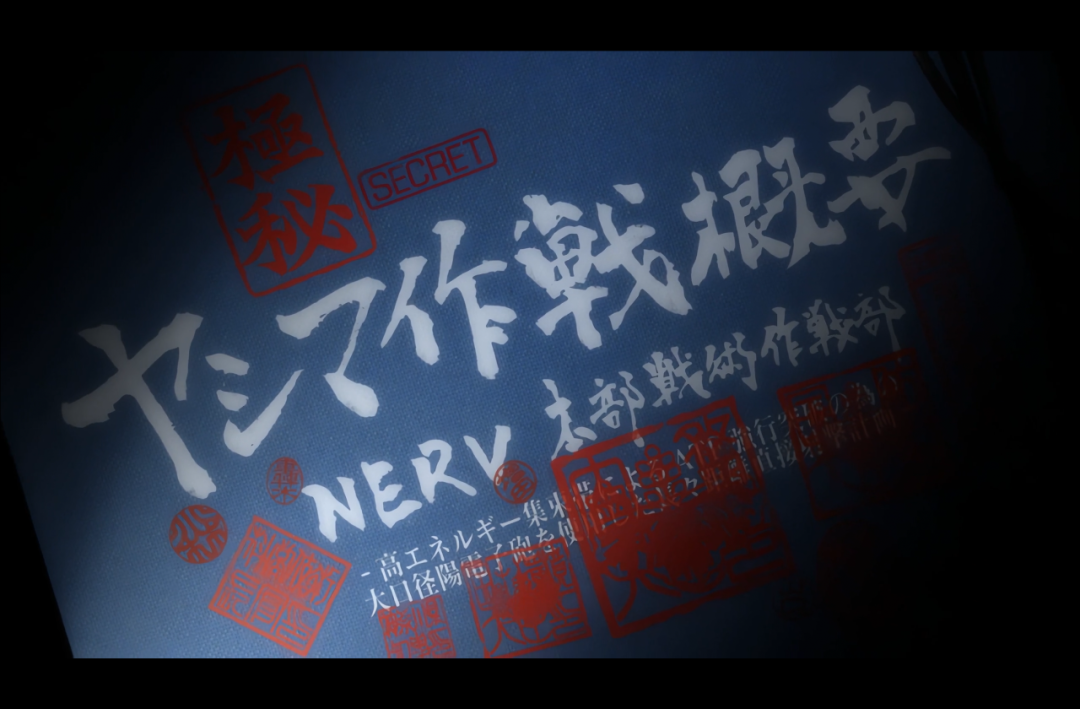

相对应的是,在《序》里,团体内部交流的场面变多。例如,在屋岛作战(やシマ作戦)计划执行前,面对作战计划前犹豫不决的真嗣,葛城美里播放来自剑介与冬二的应援消息的场景,暗示了存在着理解真嗣的人物,这意味着改变危机的使命并不需要真嗣一个人承担。

同时,高速经济增长期和全共斗时代结束后,对于丧失了朝着同一目标前进从而成为集体的快乐,只能不断地迷失和彷徨的个体来说,虚构的作战成为了可以唤醒类似体验的仪式。这一点在屋岛作战前的指挥部署有着直接的体现:为了击倒眼前的敌人,作战地点聚集了全日本所有的电力装置的设定强调了协同合作的意图,除了电力收集,寻求联合国和自卫队等政府机构的合作也被纳入了作战计划中。

相较于旧TV动画版里“随意”下达指令的诙谐性,《序》的改编更加凸显了严肃和缜密的氛围。战斗本身成为一种替代性的仪式,使原本彼此隔绝的个体通过灾难叙事重新获得某种共同体验的幻觉。怪兽和灾难的再次表达正是唤起这种感受的模拟装置。

类似的集体主义诱惑在由自卫队、美军等政府与民间力量共同协力展开的《新哥斯拉》的八盐折作战(ヤシオリ作戦)里有更加直接的体现。可以说,为了再次“追求”宏大叙事,带着使命感,齐心协力创作的快感是旧TV动画版后庵野秀明创作的核心问题之一。

在现实里已经无法再次经历集体体验,只能蜷缩在角落里与碎片共舞的时代里,通过虚构来描绘这种体验是否可能的问题正是《序》中所提出的,在当下也应当得到大胆承认。

02

《破》:身体觉醒的苦恼

《破》于2009年6月27日上映,票房收入为40亿日元,是前作《序》的两倍。这部作品清晰地展现了剧场版与旧TV动画版的不同:在几何的、纯净的世界和诱惑的、肮脏的世界做出抉择,充满了身体的愉悦和快感。

需要注意的是,这种快感仍然是在沉浸在界面的御宅族表达,集中体现在新登场角色真希波的描写上。《破》对于真希波的描绘带有强烈的动物特征,与充满几何形状的秩序世界完全不同,象征着对于生命、人类、身体的自信和肯定。

事实上,真希波对于机体的控制和操作如同激发野兽模式一般,同时插入了胸部剧烈晃动的镜头画面。作为秩序象征的作战机甲与带有媚宅倾向的身体描写之间的不协调感,在近些年圈内爆火的《DARLING in the FRANXX》和《古力特宇宙》等战斗机甲番中同样屡见不鲜。

虽说如此,《破》或者EVA新剧场版里的女性描写并非单纯为了卖谷和媚宅而设计出现。这种描写既是符号化与合成的图像,又是观众情感投射与主体性涌现的场域。对处在青春期的真嗣来说,真希波所体现的身体体征往往会被理解为带有致命的气息,让人陷入混乱。这种气息的增幅,间接引导了电影结尾真嗣面临的选择困难症:当一个人被情感和欲望驱动、奋不顾身地只想拯救某一个人时,世界会出现怎样的后果?

这个问题让笔者联想到进入2010年代以后日本本土票房大卖的新海诚的灾害三部曲,也会想到在2010年代日本的社交网络上,充斥着各种以煽动情绪为核心动机的暴力发言。

然而,《破》的结尾在作画、音乐和演出的渲染下,给予观众的感受却并非是理性或批判性的认知,更像是单纯的快感与肯定所构成的体验。

这种体验不仅是《破》所具有的音画特征,相较于后续新海诚的作品(仔细回忆一下《天气之子》和《铃芽户缔》的高潮部分极具煽情和催泪的人物内心活动),其带有的模糊性和双重性在肯定御宅族的欲望和嵌入成人世界的秩序之间似乎打开了另一扇门。

03

《Q》:与他人共生的寓言

《Q》于2012年11月17日上映,超越《破》获得53亿日元的票房。在《破》的结尾,真嗣在父亲的教诲和暗示下独立行动,以牺牲为代价试图实现自己的愿望,同时隐喻地经历了与绫波丽的性体验。在《Q》中,《破》的结尾引发的第三次冲击将个人的心理状态和外部世界推向了濒临灭绝的状态。对性行为的内疚,与他人的疏远,沟通的失效……这或许可以理解为御宅族问题的复活和延伸,但并不是简单地满足对绫波丽=动画角色=母亲渴望的愿望。

也就是说,御宅族问题不再是内在自我或性格的问题,而是整个社会更大程度上缺乏沟通的反映。

某种程度上,这种创作的转向是311东日本大地震所铺陈的脉络上的一种反馈,让电影有了现实的沉重感和直播的即时感。正如庵野秀明在电影公开后的采访里暗示的“现实已经超越了虚构”、“不得不为了契合当今的世界而重新制作”,在2010年代的转折点到来时,创作者需要对外部的变化做出必要的反应和表达。

在福岛核电站泄漏事故发生5年后,东京电力公司才承认和明确了事故发生的原因,其中依然充满了无法解释的可疑点。民众变得怀疑和焦虑起来,人们担心核物质释放了多少,对人体的影响有多大。核电因其军事性而高度保密,同时由于即使在水俣病等污染的环境下也低估了其损害的运动的历史背景下,不信任感和歧视的情绪逐渐蔓延。

如此一来,如果只注意真嗣的情绪流动,《Q》似乎是一个关于抑郁和内疚的故事。在大部分时间,真嗣看起来就像懵懂的小孩。观众被要求体验到一种双重状态,既同情被扔到未知环境里的主角,又同情身边的人。真嗣陷入到了无力感的状态中,他身上会发生什么,是电影的核心悬念。

然而,电影出现了某种救赎的预感,在真嗣与渚薰沟通的过程中已经体现出来,可以说是对EVA新剧场版内容的预示。例如渚薰与真嗣的双人钢琴合奏,或者由两人共同驾驶的EVA13号机,正是这种思想的具象化表现。每一次微小的互动、每一段人际关系,那些复杂因果关系的连锁反应,最终都可能导致命运的巨大转折。

渚薰留下的“没有无法偿还的罪孽 无论何时 都还有希望”这句宗教天启的话语,暗示了拯救自我的,不是自己而是未知的他者。这不仅是对由多位导演及无数创作者共同完成的《EVA》这一集体艺术作品的隐喻,也可视为一个关于与他者共生的乌托邦式寓言。可以说,推动《Q》的故事情节发展的,并非真嗣凭借自身的力量,而是通过缘分,依靠他人的力量获得罪孽的救赎。

04

《终》:成熟的御宅族

《终》于2021年3月8日上映,是EVA新剧场版的最后一部,也是目前这一系列的完结作品。因为新冠疫情的影响,这部电影在经历了两次延期后紧急公开。尽管首映时间是工作日周一的清晨,笔者前往观看的梅田东宝电影院依然座无虚席。电影最终在特典商业大法的加持下突破100亿日元。

电影前半部分描绘的,在演出和镜头运动上极度强调现实感的第三村日常会让人发出“这还是EVA吗”的疑惑和惊喜,与此同时电影院又充满了此起彼伏的啜泣声。这样的场景可以让人看到《终》对于粉丝来说是多么重要的作品。

这种现象为什么会出现呢?在笔者看来,这是因为《EVA》是一个关于御宅族的存在危机的作品。很多日本观众看到的是叠加了自己从旧TV动画版到现在26年以来的变化和成长的虚构,最终安稳落地回到现实里的轨迹。

例如,渴望获得认可并认为自己必须持续战斗的明日香,当她意识不清时被健介告诉自己就这样也可以的时候,得到了心灵的拯救;在真嗣的内心世界,渚薰希望真嗣变得幸福时意识到自己也获得了幸福的时候,两人显然处在了一种相互依赖的状态。

换句话说,作为被他人拯救以及解决存在危机的方式,御宅族用倾听他人的做法以类似个体回忆的介质将类似基因传承的经验留下,尽管这种个体记忆的表达是粗糙和充满刻板印象的。

在结尾处,动画的画面转为实景,出现了庵野秀明的故乡——宇部新川站。成年的真嗣与真希波,看上去似乎正在交往,在一段亲密的言语互动之后,两人一同跑上楼梯,从车站走出。镜头从空中俯拍,逐渐展现出整座城市的全景。这似乎传达出从轨道上脱离,获得自由,走向敞开的外部现实世界的讯息。

“回到现实去”这一讯息,其实与旧TV动画版的主题一脉相承,但相比之下,《终》的语气变得更温和了。

这一次,它不再是终结共同体的召唤,而是从后现代性重新嵌入现代性的一种尝试,并加入了未完成的留白:

去珍视这个脆弱而纤细的世界,以及自己的生命本身。

05

结语:御宅族的成熟?

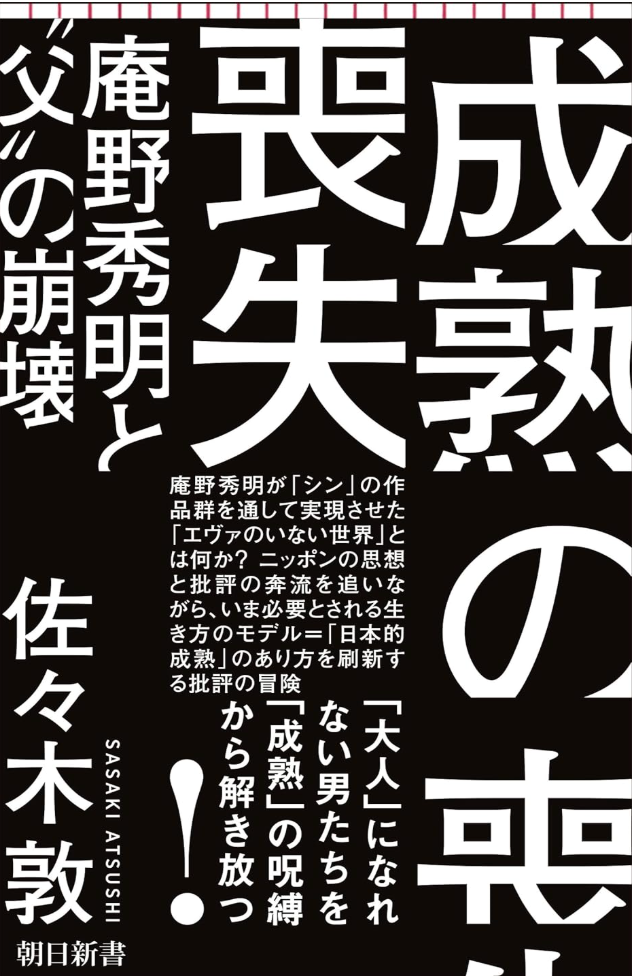

日本影评人佐佐木敦出版的影评集《成熟与丧失:庵野秀明与“父亲”的崩坏(成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の崩壊)》,从日本著名思想家江藤淳1960年代的著作《成熟与喪失:母亲的崩坏(成熟と喪失 “母”の崩壊)》的母子关系出发,剖析了庵野秀明的创作与日本文化中父权制的关联。

如果说宫崎骏动画里体现的对于母性的依恋和追求,根植于战后日本现代性的问题系,那么庵野秀明则通过26年的《EVA》续写,试图实现日本后现代的御宅族与父权的“和解”。

具体而言,佐佐木用了“对于这个世界的否定→对于别的世界的欲望→别的世界并不存在→不得不承认这个世界→强烈肯定这个世界”的等式总结了庵野秀明的“和解”方式,并将其作定义为超越了世界系(セカイ系)的社会系(シャカイ系)。

前者是御宅族对于界面的沉溺与渴望,而后者则是御宅族对于现实的触碰和关切。

笔者的论述从共同体的角度试图解读这种触碰到底具有怎样的意义,但依然有一个重要的问题没有解决。

也就是说,佐佐木所说的“肯定”,与其说是透过自己的选择和决定来承认,不如说是“不得不肯定”,就如同《终》里真嗣不得不再次驾驶EVA,不得不与父亲和解,尽管表面的危机是世界会毁灭,但背后推动这一切的真的是这类陈腐无趣的中二原因吗?

这里有一个将“不得不肯定”转化为“应该肯定”的实际作用力,或者换一个说法,“不得不”在无意识之间滑向了“应该”。这样的回路是怎么产生的,以及滑向“应该”时所出现的问题——一种没有经过成熟(同期)思考过滤的、空洞的凝聚力和共情体验。对于这一问题《终》显然没有给出任何解答。

这也解释了文中笔者所提到观看《无限城篇 第一章》等近期动画电影时产生的说教感和不适感,“我”滑向“我们”的共同体的建立过程,与“不得不”滑向“应该”一样,被声优的卖力演出忽略掉了,使得无法深入其中的观众被迫滑向了廉价的情绪高潮和规范性话语中。

同时必须指出的是,EVA新剧场版所体现的“否定现实→承认现实→肯定现实”这一共同体的建构过程,与八十年代→九十年代→零零年代的日本社会发展的轨迹相吻合。

也许正在经历类似发展的中国,尤其是生活在上海这一国际化大都市的影迷,会对其中的情绪更加感同深受。在这样一种线性史观的思考逻辑下,近距离观看《EVA》已经不再是与己无关的别人之事,将其内化为个体的生命体验是让我们重新认识这部作品的契机。

内化的过程也会让我们不断追问庵野的思考是否成立,毕竟建构的过程一定是不完美的,总会充满不得已的修改和不清晰的思考漏洞。在这一过程中,拒绝成为现实世界的补充和参照,相较于实拍电影,动画更加能够将感官的界面转变为一种生成模糊性的延迟机制模型,使其本身能够容纳其他的事物,包括人类自己。

这或许是拉马尔通过旧TV动画版研究御宅族为何物时所抱有的初衷和期待,在《破》的结尾有一丝体现。令人遗憾的是,后续的EVA新剧场版等商业和IP效应上取得巨大成功的日本动画电影并没有延续这样的胆识和潜力。这需要创作者拥有摆脱线性的思考逻辑的热情和勇气,探索其延展的可能性。

参考文献

江藤淳、『成熟と喪失 “母”の崩壊』、講談社文庫、1993年

「特集:庵野秀明、語る。――巨神兵、エヴァンゲリオン、そして自分」、『CUT』 2012年8月号、ロッキングオン、2012年

佐々木敦、『成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の崩壊』、朝日新聞出版、2024年

宮台真司、【5金スペシャル映画特集Part2】『鬼滅の刃』が突きつける人間の本来あるべき姿とは、2020年10月31日、https://www.youtube.com/watch?v=rkViwzgZJzg

渡邉大輔、「映画」の更新と回帰――『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』雑感、2025年7月27日、https://note.com/yoshiken_1982/n/nd143e9bde502

罗兰·巴特、《符号帝国》(汤明洁译)、中国人民大学出版社、2018年

托马斯·拉马尔、《动画机器:动画的媒体理论》(张长译)、上海交通大学出版社、2022年

— 点击图片阅读更多精彩内容 —