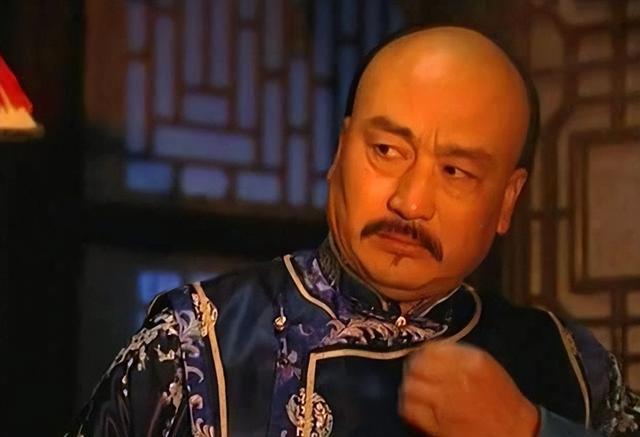

清康熙年间,皇长子胤禔,曾深得康熙器重,文武双全、威风八面。

本以为未来是万民之上的帝王,没想到一着不慎,竟从皇权斗争的棋盘上被直接踢出局。

不仅如此,他还被圈禁26年,直到去世。

他被圈禁的那些年到底有多无聊,不必看其他,只看他生孩子的数量就明白。

康熙宠儿

1672年(康熙十一年),胤禔出生,作为皇长子,他自出生便肩负着无数期待。

胤禔从小便展现出过人的聪慧和胆识,他不只是读书识字的能手,更在骑射武艺上颇有造诣,年纪轻轻便随康熙帝四处出巡、狩猎,深得父皇欢心。

他身姿挺拔、容貌俊朗,在当时竟连远道而来的法国传教士白晋都为之动容,记载中称其“仪表堂堂,谈吐不俗,极得皇帝器重”。

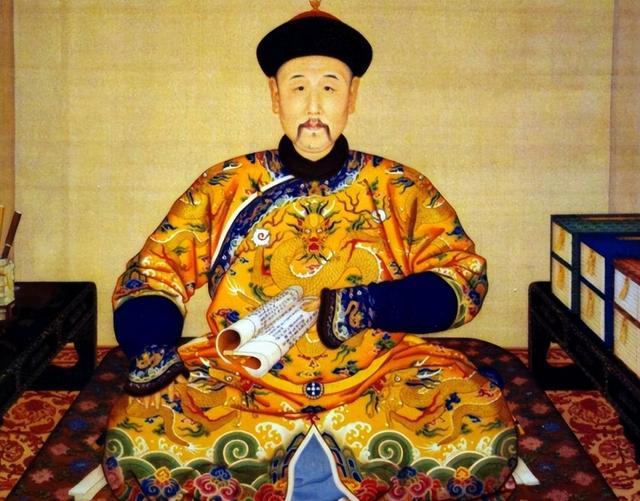

康熙帝在诸皇子中,对胤禔的偏爱几乎是显而易见的。

他不仅带着胤禔参与国政事务,还在十几岁的年纪,就授予他丰厚封赏。

康熙三十七年,胤禔被正式封为“直郡王”,成为当时唯一封王的皇子。

他曾随父皇亲征准噶尔,出入军营、巡视边疆,不仅没有半点娇气,反而在行军打仗中展现出果敢冷静之姿。

在一众皇子尚未成年之时,胤禔就被允许管理京中事务,处理部分内廷奏章,许多朝臣默认他为储君的潜在人选。

可偏偏在这表面的春风得意之下,埋藏着一个胤禔永远跨不过去的鸿沟,出身。

尽管康熙宠爱惠妃,也看重长子的能力,但封建宗法制度森严,皇储之位,历来讲究“嫡长继承”。

胤禔虽为长,却非嫡所出,真正的嫡出皇子,是孝昭仁皇后赫舍里氏所生的二阿哥胤礽。

胤礽不仅是嫡子,而且因母后身份尊贵,早在两岁时就已被立为太子。

相比之下,胤禔虽才华横溢,但限于出身,在皇位继承的棋局中注定只能是陪跑者。

可惜,胤禔显然不这么认为,他自视颇高,渐渐地,这份潜藏的野心,开始影响他的言行。

他开始在宫中结党营私,拉拢太监与官员,又在朝堂外暗自布势,借故弹劾胤礽党羽。

在一次次的出巡与军政事务中,他的锋芒愈发毕露,康熙是一位政治老手,皇位之争的风吹草动,他比谁都敏感。

尽管他曾喜爱这个长子,也寄予厚望,但当胤禔的野心露出獠牙、其手段日益激进之时,康熙开始警觉。

宠爱可以是温情的刀,但当这份宠爱开始威胁到皇权与皇储的稳定时,便只能收手。

胤禔也未曾想到,他亲手打碎的,不只是一个“太子梦”,更是自己未来数十年的自由与荣光。

宠儿到弃子

1708年秋,康熙帝在塞外巡幸行围,皇子们随侍左右,太子胤礽因行事不检,被康熙当众斥责,随后下令拘禁。

此事一出,整个宫廷震动,太子失势,这是多少皇子梦寐以求的“天赐良机”。

胤禔心中早已燃起希望,他暗自告诉身边亲信:“这一次,机会终于到了。”

他没有选择谨慎观望,而是急不可耐地表现自己,拼命在康熙面前数落胤礽的过错。

一次奏对时,他甚至脱口而出:“今欲诛胤礽,不必出自父皇之手。”

此言一出,御案之下鸦雀无声,康熙帝当时脸色铁青。

胤禔没看出来,他依旧滔滔不绝地说着如何“铲除”太子以绝后患,以为这是在替父皇分忧解难。

可在康熙耳中,这已不是忠言,而是赤裸裸的杀机,杀的还是亲弟弟。

康熙从小便痛恨兄弟阋墙,深知帝王家的残酷已够冷血,绝不容许亲子手足相残。

那一刻,他对这个曾寄予厚望的大儿子彻底生出了戒心。

胤禔不甘心自己,转而拉拢八弟胤禩,暗中为其造势,试图借此站队求保。

为助胤禩夺储,他安排相面之人张明德散布言论,说八阿哥“面相大贵,必有帝王之气”,企图营造舆论影响父皇。

康熙敏锐如常,很快派人查明内情,顺藤摸瓜,发现胤禔是幕后之人。

更令康熙心寒的是,调查还揭露出一桩骇人听闻的阴谋:胤禔竟与一名蒙古喇嘛巴汉格隆来往密切,试图以“魇术”暗害太子胤礽。

巫蛊之术,自古以来都是宫廷大忌,康熙听罢,勃然大怒,连连痛斥:“似此不谙君臣大义,不念父子至情之人,洵为乱臣贼子!”

惠妃得知此事时,几乎崩溃,可母子亲情再深,也挡不住大清律法的铁面无情。

她穿着素衣,跪在康熙面前,上奏自请治罪:“臣妾教子无方,使其不孝不仁,请皇上按律治罪,以正国法。”

这封奏疏字字血泪,既是大义灭亲,也是她拼命想救儿子最后一线生机的“苦肉计”。

康熙看着眼前白发素衣的惠妃,心中百味杂陈,最终,他压下怒火,赦免了死罪,却当场下旨革去胤禔王爵,命其“幽禁府内,永不得出”。

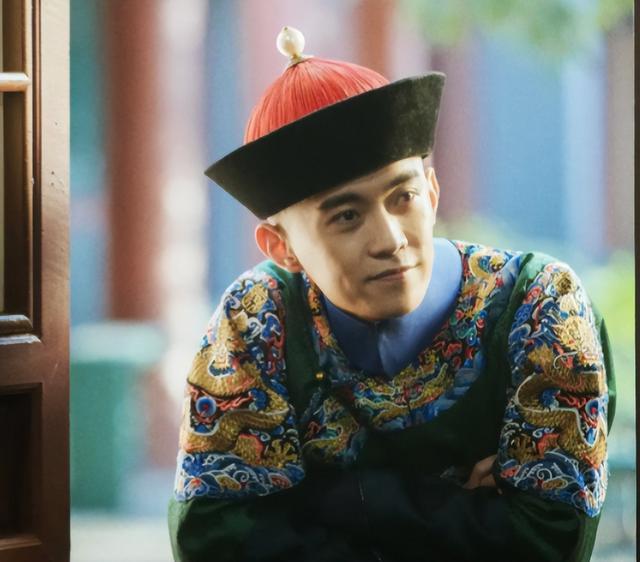

另类赢家

胤禔被幽禁那一年,才三十七岁,正是人生精力最充沛、野心最旺盛的年纪。

此后整整二十六年,他失去了参与政务的权力,也被永远剥夺了踏入朝堂的可能。

但讽刺的是,他的“人生”却在这段幽禁岁月中,过得比许多活跃在权力巅峰的皇子还要“充实”。

康熙帝对胤禔的惩处,是以“圈禁”为名的软禁,并非关押狱中、衣食不继。

相反,他虽失爵,却仍保有皇子身份,在生活待遇上并未被彻底剥夺。

除了不能出府、不得干政外,他依然拥有自己的府邸、仆役、书房、园林,最重要的是,他保留了众多侍妾。

胤禔府中妻妾成群,府邸内几乎夜夜灯火通明,失去了政治抱负的他,彻底醉情于温柔乡。

据清宫档案记载,他在圈禁期间共育有子女二十人,远超其他皇子。

要知道,清朝历代皇子中,不乏风流倜傥之人,如弘历(乾隆)虽子孙众多,却也未能与胤禔相比。

在无权无势、无外界干扰的生活中,胤禔竟然默默成为清宫历史上子嗣最多的皇子之一。

当众兄弟为储位你争我夺、血雨腥风之时,他却在小院之中生儿育女,犹如一个被隔离于宫廷风暴之外的“旁观者”,且乐在其中。

雍正即位后,为巩固皇权,展开了一场堪称肃清式的兄弟整肃。

曾与他争储的几位皇子皆难逃毒手:胤礽被彻底幽禁,郁郁而终;胤祀被削爵后又流放地方。

胤禩被贬为庶人,死后连名字都不许上宗谱;胤禟结局更惨,不仅被抄家,还因“通巫”之罪死得悄无声息。

而胤禔,正因“出局太早”,提前避开了这场腥风血雨。

雍正即位之后,没有清算胤禔的旧账,也未曾公开羞辱他。

他延续康熙时期的处理方式,将胤禔继续圈禁于府邸之中,不予赦免,但也不予深究。

而胤禔,也的确活得从容,他在府邸中读书写字,养花饮酒,宠妾育子。

没有官职之忧,也无需勾心斗角,他的“世界”虽小,却安稳。

这份奇妙的“幸存”,让胤禔在残酷的清宫政治斗争中,成为一位另类的“赢家”。

胤禔于雍正十二年去世,享年63岁,在那个平均寿命不过五十岁的时代来说,已算长寿。

而更令人玩味的是,他的子嗣众多,后代繁盛,甚至流传至后世许多宗室支系之中,绵延不绝。

若说这是一场人生博弈,那胤禔虽然从未登上权力的顶峰,却在诸多“赢家”倒下后,笑到了最后。

福兮祸所伏,祸兮福所倚,命运翻手为云、覆手为雨,谁又能真的判断,谁是输家?