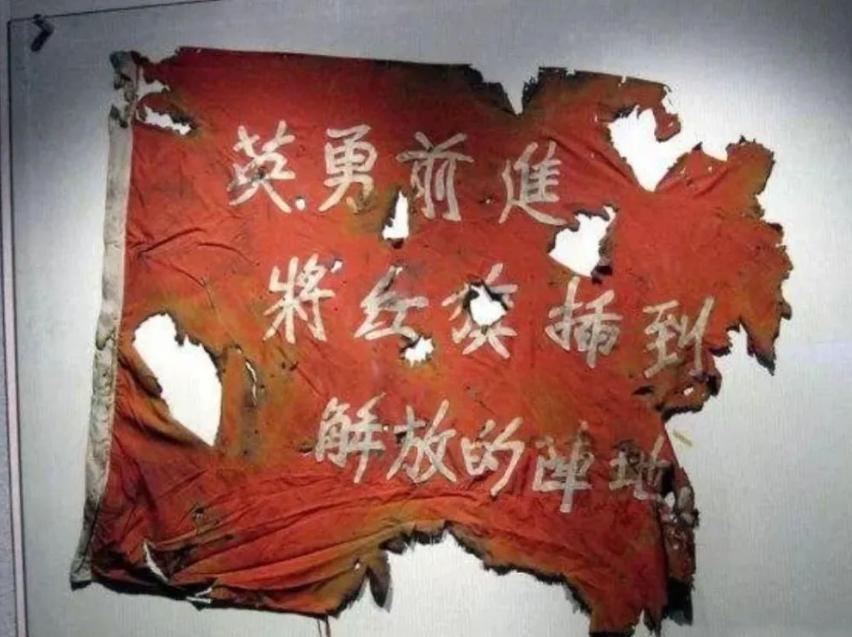

抗美援朝的上甘岭战役有多惨烈?

3.7平方公里的阵地上,连山头都被炸塌了,地上全是尸体,连个藏人的地儿都没有。

可就在这种情况下,志愿军91团8连4班9个兵,居然一个都没死,全活着回来了!

他们不是靠什么重火力支援,更没有奇迹,而是用了一个大胆想法。

那么,他们用了怎样的大胆想法?又是如何全员生还?

大胆想法

1952年11月,上甘岭战役中,91团8连4班的九名战士,猫着腰,踩着弹坑一步步向9号高地推进。

他们奉命前出构筑前沿防御阵地,可当抵达指定区域的那一刻,所有人都不约而同地站住了脚步。

目光所及之处,是密密麻麻的尸体,横七竖八地堆叠着,既有我军将士,也有美军士兵,混杂在一起。

而且,阵地土地已经被连日的炮火翻搅得极为松散,手中的铁锹一铲下去,竟是松软得仿佛翻腾的豆腐渣,一戳即塌。

这让原本计划的防御战壕,无从下铲,土垒不实,筑不起,战壕刚一成形便塌作泥浆。

若真躲进其中,战未开,命已休。

时间一点点流逝,耳边隐约传来远方敌军机械运转的低鸣声,预示着敌军们来了。

“不能这样下去了”,副班长蔡兴海把锹重重地插入地上,却还是斜斜地滑了出来,带出一把湿土。

此时,一名老兵突然停下动作,看着眼前这一地尸山血海,又看看脚下四处塌陷的焦土,说出了那句话:

“要不……咱们,用这些尸体来垒墙?”

这话一出口,一时间没有一个人应声,但没人说“疯了”,因为他们都明白,这是此刻最务实的活命之法。

生与死之间,本就只隔一线,美军的炮火即将倾泻,如果不能在天亮前布好防御,他们这九个人根本撑不过第一轮攻击。

就算手中还有武器,可若没有掩体作为屏障,哪怕是神枪手,也会被乱弹碾成齑粉。

沉默良久,蔡兴海点了点头说:“只用敌人的,兄弟的,动也不能动。”

白人美军的身躯高大,厚实结实,这让“肉墙”的构建拥有了天然的“材料优势”。

他们将两具尸体一前一后重叠,横铺在焦土之上,再以落地的松土填缝、夯实,力求压紧结构。

四人一组,分段作业,余者轮流警戒,他们几乎是一边呼吸着尸体散发出的腐臭,一边埋头劳作。

整整五个小时,他们没有停歇,直到天快亮,一道高一米、长近六十米的“防御墙”终于初见雏形。

这道“人墙”还只是初步成果,当一名战士在四周勘察时,意外发现一处塌陷的半截坑道,狭窄却正好能容下九人蜷身而卧。

蔡兴海当即拍板:这里,将是他们的备用生命线。

随即众人一拥而上,迅速清理坍塌物,加固壁面,准备将其作为敌军炮火袭来时的最后避难所。

生死之间

战斗很快开始了,敌人的炮火一发接一发,炮弹也接连在阵地周边炸开。

“趴下!”蔡兴海大喝一声,扫了一眼“肉墙”下隐蔽的战士们,随即挥手:

“除了值守的,全部退进坑道,快!”

可不到五分钟,值守的那名战士就被爆炸掀起的弹片打中右腿,惨叫一声,扑倒在壕沟中。

其他人迅速将他拖进坑道,简单包扎后躺在一角。

忽然,轰炸声减弱,仿佛停了下来。

所有人都下意识地屏住呼吸:“是不是打完了?”一名年轻战士低声问,眼神闪着光,手已摸上了枪柄。

蔡兴海坐在坑道入口处,眼睛死死盯着那道“肉墙”外的地平线。

远处,黑压压一片敌军身影正缓缓向前推进,举着旗语,突然间,所有人整齐地趴在地上,没有继续前冲。

“不对。”蔡兴海看着那些高举的小旗和不合常理的“突然潜伏”上,心底升起一股莫名的寒意。

他不是新兵,他见过太多战术伎俩,也吃过太多血的亏。

“全体退回坑道!快!”他突然暴喝一声。

话音未落,一枚炮弹贴着“肉墙”上方呼啸而至,紧接着是连续的震耳爆炸,整个高地仿佛在颤抖。

坑道外顿时火光冲天,刚才敌军伏下的那片地面,瞬间陷入新的地狱。

如果蔡兴海晚喊十秒,一名年轻战士此刻已经连骨头都找不到了。

蔡兴海这时更清楚了,今天敌人玩的不是简单的火力压制,而是炮火假延伸,一种专门针对老兵心理的致命圈套。

这不是第一次美军玩这种花样,明明前方轰炸结束,却在你站起身来准备还击时,立刻再投一波炮弹,精准打击暴露目标。

此战术诡诈至极,稍有不慎就会被一锅端。

空中引爆

炮火虽暂歇,敌军的步伐却越来越近。

91团8连4班这小小的“肉墙”后,战士们咬牙抵抗,拼尽最后的体力与弹药,在有限的武器下,把每一次攻击都当成最后一战来拼。

但现实残酷得令人喘不过气,几轮交火下来,冲锋枪的弹匣所剩无几,连带着那原本就不富裕的机枪弹带也变得轻薄如纸。

惟有手榴弹,仍如土疙瘩般堆在坑道角落,成了他们仅存的大杀器。

但问题也随之浮现,敌军久经沙场,早已摸清我军惯用战法。

每次手榴弹飞起,敌人便迅速卧倒或钻入弹坑,只需等待一阵,就再起冲锋。

更可怕的是,美军竟学会了捡起未爆手榴弹反投回来。

就在这样焦头烂额的局势中,一次慌乱中的投掷,一名战士手滑,将已拉了引信的手榴弹抛得过早,还未触地便在空中爆裂。

弹片在半空撕裂开来,紧接着从对面传来一连串惨叫。

“空中……爆炸?”蔡兴海低声重复了一遍,接着他没有告诉任何人,而是在下一轮敌军逼近前,亲自做了几次试验。

他掌握住了一个关键的节奏:手榴弹从拉引信到爆炸,约有四秒钟的延迟。

人臂转一圈需时二秒,若能恰好控制投掷节奏,让手榴弹在空中尚未落地时炸开,那爆炸范围将是地面落弹的数倍!

第二天凌晨,他叫醒全班:

“你们都试试,把拉开引信的手榴弹,在头上甩一圈再投出去——不落地,在敌人头上炸。”

一开始,大伙面面相觑,不少人都面露惊色,手榴弹不就是引爆后赶紧扔掉么?

谁敢拿它在自己头上“兜圈子”?一不小心引信快爆了,那岂不是成了自己的催命符?

蔡兴海见状没有多说,只是把一枚训练弹握在手里,面无表情地拉开引信,迅速在头顶甩臂一圈后,精准抛向二十米外的草坡。

“砰”的一声,手榴弹果然在空中炸开,树枝四散。

“看清楚了吧?落地炸,只炸一堆泥;空中炸,弹片杀得人没地藏。”

众人目光开始变了,有人点头,有人跃跃欲试。

一晚上的练习,他们用石头、砖头模拟重量,照着蔡兴海的方法反复抛掷,直到每个人都能控制住两秒“起投点”,才真正摸到这门“空爆技法”的门径。

战斗打响时,这门技巧开始显威。

敌人又一次逼近,“肉墙”背后,蔡兴海冷静指挥:“空爆弹,五颗一组,目标左侧弹坑,投!”

四班的战士们第一次见识到,“弹片从上往下”,比以往任何一次地面轰炸都更有效率。

趴在弹坑里的敌人不再安全,反而像活靶子,成了弹片的最佳目标。

蔡兴海眼看有效,随即指挥调整投掷节奏,不再零散出手,而是有节奏地组织空爆连投,形成连续覆盖。

“空中杀器”的称号,从这天起在坑道中悄悄流传。

而从这一刻开始,敌人再也不敢靠得太近。

爆破突围

敌军久攻不下,于是,他们开始改变策略,不再冲锋,而是将全部火力集中封锁4班藏身的坑道。

高处的石崖上,一挺美军机枪疯狂咆哮。

与此同时,还有敌人爬上两侧掩体,从高处俯视,把一颗颗黑黢黢的爆破筒投向坑道口。

狭窄的坑道内,战士们的神经早已绷到极致。

每听到铁皮落地的“当啷”声,心脏便随之一紧,这不仅是危险的信号,更意味着他们随时可能“集体升天”。

当第三颗爆破筒滚落进来时,所有人几乎是条件反射般卧倒。

但在电光火石之间,一道身影猛然从地上弹起,那是一位老兵,他没有犹豫,没有回头,更没有任何言语。

他只做了一件事,抱起爆破筒,转身冲了出去。

敌人显然没料到会有人从爆破中冲出,一时怔愣,他没有浪费这一瞬,猛地将爆破筒掷向敌群最密集处,然后扑倒在地。

一声惊天动地的巨响撕裂山谷,最近的美军被炸得人仰马翻。

敌军乱了,他们原本以为已将坑道死死压制,却不料志愿军还有这种“舍命突袭”的打法。

那一刻,恐惧在敌阵中蔓延。

蔡兴海第一时间冲出坑道,将倒地不起的老兵拖回,看到他面色苍白、额头血迹斑斑,显然已被爆炸震晕。

但他活着,心跳、呼吸,还在,他的冲锋,像一道火光,点燃了全班的斗志。

“他一个人能吓退一群美军,我们九个怎么不能守住阵地?”

没人喊口号,也没人讲什么豪言壮语,蔡兴海迅速组织反击。

他将九人分为三组:一组轮流投掷空爆手榴弹,扰乱敌军队形;一组以坑道为中心点机动转移,从两侧压制;剩下的做机动支援,根据敌军推进方向,灵活应变。

手榴弹再次飞向空中,那种熟悉的“空爆”节奏重新奏响。

冲锋的敌人前赴后继,却又被一波波空炸击溃。

蔡兴海更是精准把握敌军推进节奏,每当对方开始集中火力轰炸,他便带队退入坑道隐蔽;炮火一停,立即出击反击。

这种“打得过就打,打不过就躲”的战术,使得4班在极度被动的环境下硬是杀出了一条生路。

数次攻防之间,尸体堆积在“肉墙”之外,泥土已难掩血色,空气中满是焦灼与腐臭。

但4班的九个人,没有一个倒下,他们或手肿如馒头,仍投弹不止;或膝盖磨破,照样来回奔袭。

甚至那位因空炸误伤右手的新兵,也咬着牙学会了用左手投弹,硬是杀出属于自己的“第二战线”。

当夜幕再一次降临,远处的敌军终于退去,蔡兴海清点人数,九人全在,一个不少。

伤的有三个,其中一人重伤,但,没有一个人牺牲。

他们在死亡边缘踱步整整一天,却如奇迹般地全数生还,还歼灭敌军近四百人。

仅凭一堵肉墙、一条坑道和三百枚手榴弹,他们在敌军眼皮子底下,守住了这片高地。

91团8连4班不是传奇,因为他们真实存在。

他们只是千万个志愿军的缩影,在最艰苦的条件下,用最坚定的信念,做最不可能完成的事。

他们是中国军魂最坚硬的部分,是和平年代最响亮的回声。