“下只角”——这三个字,曾是上海北四区挥之不去的标签。小时候跟着大人坐公交经过杨浦大桥,耳边总会飘来这样的嘀咕,仿佛自带一层灰尘滤镜。谁能想到,二十年后,同一片土地上,房价飙升,将内环部分小区远远甩在身后,连相亲角的大妈都开始改口:“北外滩也算市中心了。”变化来得悄无声息,却快得让老土著都犯起了嘀咕:这还是我认识的北四区吗?

先说说虹口。北外滩那座480米的高楼还没封顶,隔壁的写字楼就已经被抢疯了。航运公司、资管机构像约好了似的,纷纷将logo排成一排,夜里灯光一亮,连黄浦江对面的陆家嘴都显得有些老气。数据更直白:2024年前三季度,虹口GDP增速高达8.9%,全上海第一。这可不是靠讲故事,而是一个个租约、一笔笔交易实实在在堆出来的。

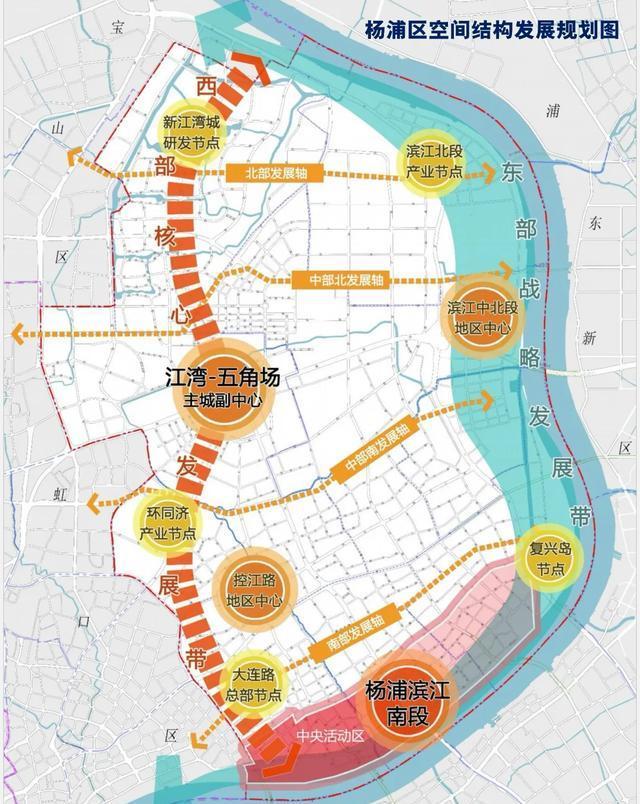

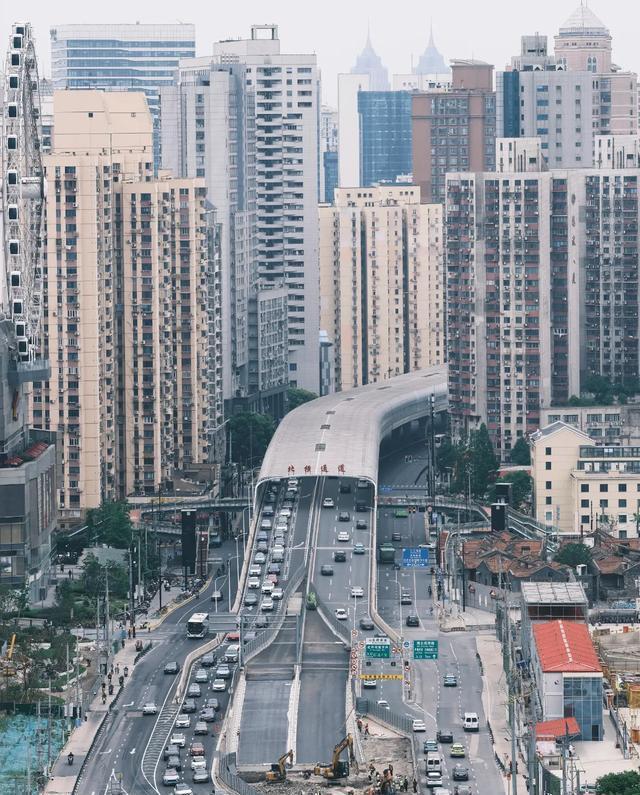

杨浦的玩法则更显“学院派”风格。老厂房的红砖墙保持不变,里面却塞进了AI实验室、直播基地。大学生下课步行五分钟就能到实习地点,工资按小时算,比当年在车间拧螺丝强太多了。66处工业遗存改造完成后,租金翻了三倍,却依旧一房难求。2023年,杨浦新增高新技术企业数量同比增长两成。听起来像官方通报,但落到个人头上,就是师兄毕业三年拿到落户资格,把爸妈从黑龙江接来,周末在滨江跑步,顺便吐槽房价。

老闸北并入静安后,名字虽然没了,存在感却暴涨。苏河湾的二手房报价,不少房源冲到了十六七万,靠的就是三条地铁交汇,外加久光、大宁国际等商业体将人流牢牢锁住。以前说“宁要浦西一张床,不要浦东一间房”,现在得加一句:最好那张床在苏河湾,出门步行到商场,下雨都不用带伞。

普陀则像是个默默攒局的“老实人”。真如副中心终于不再只是画饼,14号线一通,去陆家嘴只要二十分钟,早高峰都有座位。桃浦智创城更狠,直接把生物医药的实验室塞进了居民楼隔壁。白天看小白鼠做实验,晚上撸串,烟火气里带点生化危机的科幻感。有人嫌这种混搭不伦不类,可企业就吃这一套。龙头企业一签约,整条街的咖啡店瞬间升级成手冲精品店。

别忘了宝山,这个被“北转型”政策一把拉进发展快车道的区域。吴淞创新城、数智南大产业园听起来拗口,但落地政策却简单直接:新建写字楼免租半年,研发补贴当场打卡。小公司拎包入住,三个月就能拿到订单,比跑张江省时多了。以前宝山是“钢铁味”,现在空气里飘着的是融资PPT的墨粉味,也挺让人上头的。

当然,生活配套也得跟得上。北外滩来福士、天安千树、太阳宫,逛一圈钱包瘪一半,但拍照发圈能攒半年点赞。普陀百禧公园把高架下的死角改成了滑板场,晚上十点还有少年在练Ollie,摔了拍拍膝盖继续。曹杨新村的“15分钟生活圈”更接地气,买葱、修鞋、配钥匙一条马路搞定,大爷大妈的“幸福指数”肉眼可见。

有人担心,这么快节奏的发展,原来的老味道会不会被冲散。其实没那回事,平凉路的葱油饼还在,只是老板开始扫码收款了;弄堂口的修鞋摊搬进了临街小铺,租金涨了,老师傅却学会拍短视频了,粉丝比上班族还多。城市更新不是把记忆抹掉,而是让记忆也升级,跟上WiFi和5G的步伐。

说穿了,北四区的逆袭不靠情怀,靠一条最朴素的道理:把人留住,把钱流进来。地铁、写字楼、商场、实验室,全是工具,真正让区域活起来的,是凌晨两点还在亮灯的办公室,是周末排队的新店,是毕业就留下的那批年轻人。他们不一定爱“北上海”这个新概念,但他们用租金、用消费、用创业执照投票,把“下只角”三个字扔进黄浦江,连回声都没留。

未来会怎样没人敢打保票,可趋势就摆在这儿:当一片区域能让年轻人边加班边点外卖,还能步行去江边吹风,它就已经赢了。北四区不过是把赢面做成数据,挂在每一套成交的二手房、每一张新注册的公司执照上。至于情怀,留给老照片吧,生活总得向前。