在自然界的生物图谱中,人类男性的生殖器官构造堪称“异类”。当多数哺乳动物依靠阴茎骨在繁衍竞争中占据优势时,人类却选择了一条截然不同的进化之路——没有阴茎骨的阴茎,不仅成为区别于多数动物的生理特征,更在漫长的演化历程中,书写着独特的生存与繁衍密码。

大约5000万年前,首批灵长类动物的出现,为阴茎骨登上生命演化的舞台拉开了序幕。在漫长的岁月中,这一结构在不同物种身上发生了奇妙的演变。例如,海象的阴茎骨长度可达60厘米,粗壮的骨质结构不仅是繁衍的工具,在阿拉斯加原住民的文化中,还被雕刻成精致的小雕塑,承载着独特的历史与审美。相比之下,人类阴茎的“无骨”特征如同自然界中的“叛逆者”,引发了科学家的强烈好奇。

美国骨科专家菲利普·雷诺在《科学美国人》杂志发表的研究,为揭开这一谜题提供了基因层面的线索。通过对包括人类在内的多种哺乳动物DNA的细致对比,他发现人类存在500多组缺失的DNA片段,其中就包含与阴茎骨发育密切相关的基因序列。这一发现打开了探索人类阴茎演化的基因之门。而《皇家学会学报B》的研究进一步指出,灵长目动物和食肉目动物的共同祖先拥有阴茎骨,这意味着人类在漫长的进化过程中,经历了从“有骨”到“无骨”的转变。

那么,究竟是什么力量促使人类放弃了这一在其他动物身上至关重要的结构呢?吉特·奥佩与伦敦大学学院的Matilda Brindle的研究,从交配时间的角度给出了一种解释。他们在对灵长类动物的研究中发现,阴茎骨的存在往往与较长的插入式性交时间相关。在自然界的繁衍竞争中,动物若能保持三分钟以上的交配时长,阴茎骨便得以保留。然而,人类的祖先却属于“快节奏”梯队,平均性交时间不足2分钟。在进化的天平上,当阴茎骨无法为人类的繁衍带来显著优势时,自然选择的力量便逐渐促使这一结构走向退化。

除了时间因素,配偶制度的演变也在人类阴茎骨的消失中扮演了重要角色。研究发现,在动物界中,雄性面临的择偶竞争激烈程度与阴茎骨的长度密切相关。那些需要与众多雄性竞争同一位雌性的物种,其阴茎骨往往更长,以在繁衍中占据优势。反观人类,男性的睾丸相对较小,这一生理特征暗示着人类在进化过程中,逐渐减弱了同时与多位雌性交配的选择倾向。科学家推测,大约在190万年前的直立人时代,一夫一妻制开始出现并逐渐成为主流的两性生育关系。在这种相对稳定的配偶制度下,阴茎骨的作用逐渐弱化,最终在进化的浪潮中被舍弃。

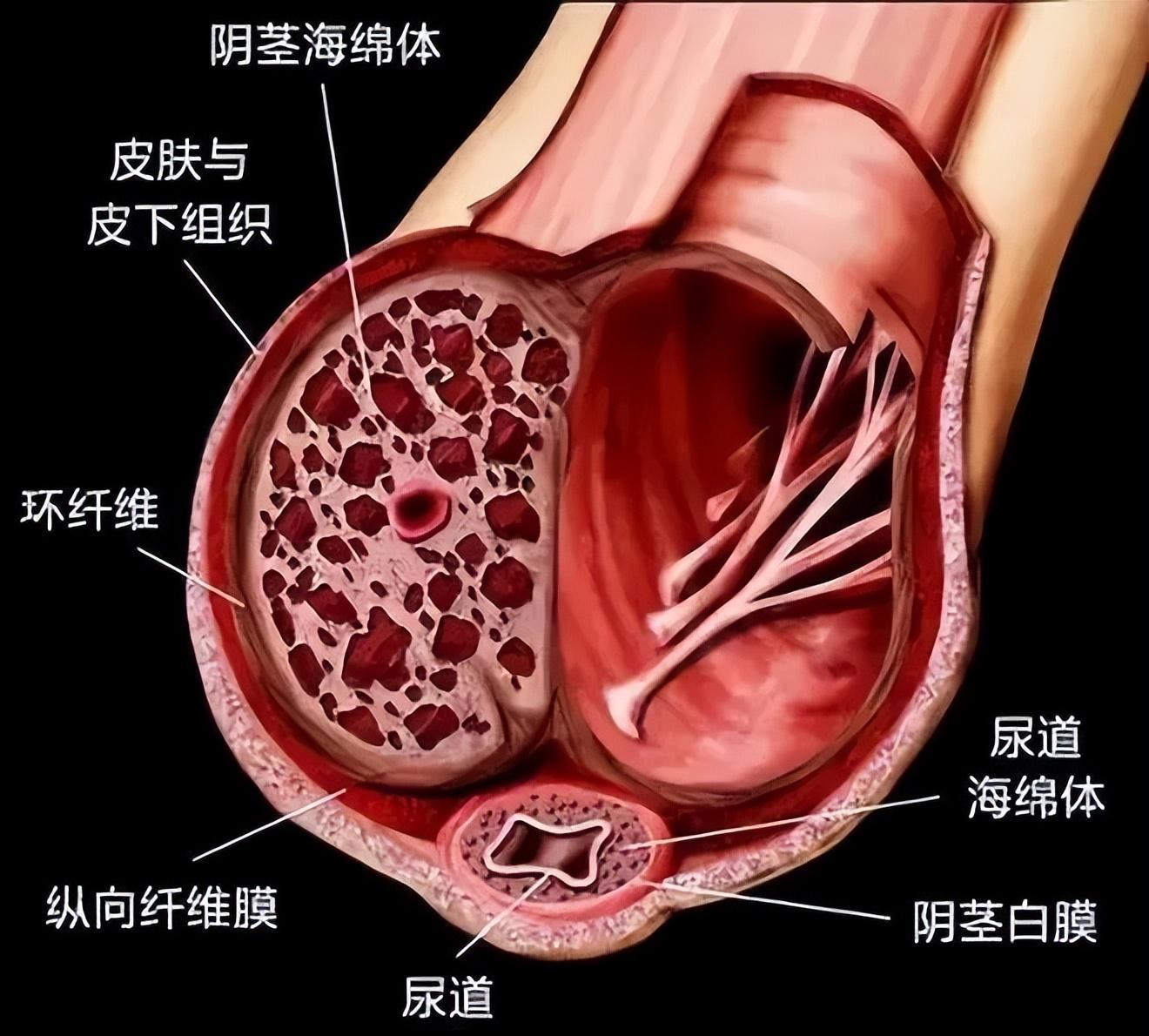

失去阴茎骨后,人类阴茎的勃起机制展现出独特的智慧。这一过程如同给气球充气,主要依赖于血管的精妙配合。当性唤起发生时,动脉迅速扩张,大量血液涌入阴茎内部的海绵体组织。与此同时,静脉通道逐渐封闭,使得海绵体持续充血膨胀,从而实现阴茎的勃起。而在这一过程中,白膜这一重要组织发挥着不可或缺的作用。白膜如同海绵体的“守护者”,在海绵体充血胀大时,它紧密地束缚着海绵体,通过压迫静脉使其关闭,进一步增强阴茎的坚挺程度。此时的白膜,虽然厚度仅为0.2-0.25毫米,但却承担着维持阴茎勃起状态的关键使命。

尽管人类阴茎没有骨头,但在某些情况下,也会出现类似“骨折”的损伤,医学上称之为“白膜撕裂”。在性活动中,当阴茎充血勃起时,白膜变薄,其韧性也随之下降。一些追求刺激、尝试高难度性姿势的行为,很容易使白膜承受过大的压力。一旦白膜撕裂,阴茎会迅速出现明显肿胀,血肿的压迫还会导致阴茎头弯曲或侧偏,给男性带来剧烈的疼痛与不适。这种损伤不仅会对身体造成伤害,还可能影响性生活质量和心理健康,提醒着人们在享受亲密关系时,也要注意保护自己的身体。

从进化的角度来看,人类阴茎骨的消失并非偶然,而是自然选择与环境适应共同作用的结果。虽然失去了阴茎骨,但这一转变却为人类带来了新的机遇。没有阴茎骨的限制,人类在性行为中增加了前戏的环节,通过更多的情感交流与身体接触,提升了两性之间的亲密感与快感。同时,这也在一定程度上减少了性行为中因骨质结构带来的潜在伤害,使两性关系更加和谐。在人类的进化历程中,每一次生理结构的改变都蕴含着生存与繁衍的智慧,而爱情作为人类情感的升华,或许才是维持亲密关系长久与美好的真正“神器”。

在探索人类阴茎演化的过程中,我们不仅揭开了身体奥秘的一角,也更加深刻地认识到生命进化的复杂性与多样性。未来,随着科学研究的不断深入,或许还会有更多关于人类身体演化的秘密被揭示,让我们共同期待。