声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文中标注文献来源及截图,请知悉

前言

“滴酒不沾”真的更健康吗?当一项覆盖393万中国人的十年研究数据摆在面前时,我们或许需要重新审视对酒精的传统认知。长期以来,‘喝酒伤身’的观念深入人心,但这项研究可能颠覆我们的固有看法。

一项重磅研究揭示了惊人发现:适度饮酒不仅可能不是健康杀手,反而可能成为提升晚年生活质量的‘秘密武器’。那么,我们对酒精的理解,是一直以来的误解,还是真相远比想象复杂?

数据里的细节

一项名为‘中国健康与养老追踪调查’的研究,在2024年引发了广泛讨论。这项研究并非小打小闹的问卷,而是对超过393万中国公民进行了平均长达十年的跟踪,样本覆盖了城市乡村、贫穷富裕、身体好坏各个层面。

研究结果令人惊讶:在这些中老年人中,适度饮酒者未来患上认知障碍或痴呆症的风险,居然比滴酒不沾的人低10%到18%,甚至部分人的生活质量评分也更高。

这里的‘适度’有着严格的量化标准:对男性而言,每天摄入的纯酒精不超过25克;对女性而言,这个数字要减到15克。这相当于一小杯葡萄酒或半罐啤酒的量,与传统酒桌文化大相径庭。

这一发现引发了质疑:是否是一种‘幸存者偏差’?即不是喝酒让人更健康,而是只有身体底子好的人才有资格小酌。这种猜测不无道理,因为很多人戒酒正是因为身体出了问题。

然而,研究人员在分析数据时特意剔除了社会经济地位、基础疾病史等可能干扰结果的变量。即便如此,那个奇特的关联依然存在,说明事情并非那么简单。

数据呈现了一个谜题,它迫使我们深入探究:酒精在我们的身体里到底扮演了什么角色?

身体里的战争

从生物化学角度看,酒精是个典型的‘双面间谍’。在微量情况下,它确实能展现出一些积极作用,如让血管轻微扩张,饮酒后血管弹性甚至能短暂提升8.7%到13.5%,理论上这或许能改善大脑细微的血液循环。

同时,它还能刺激大脑释放多巴胺和血清素等让人快乐的化学物质,暂时性地改善情绪、缓解焦虑。

如果你喝的是红酒,那里面含有的多酚物质还具备抗氧化性,实验室数据显示,这些物质能将大脑神经元的损伤率降低12.6%。对于食欲不振的老年人来说,酒精对味蕾的刺激还能帮他们多吃几口饭,减少营养不良的风险。

但是一旦越过安全界线,酒精的另一张脸就立刻显露出来。过量的酒精及其代谢产物对肝脏是毁灭性的负担,尤其对我们亚洲人来说,很多人体内天生就缺少一种关键的解酒酶(乙醛脱氢酶),这导致酒精代谢更慢,毒性累积的风险大大增加。

长此以往,高血压、肝损伤,甚至对中枢神经系统的不可逆伤害都会接踵而至,它不再是什么补药,而是实实在在的毒药。

生物学上的证据很明确:酒精没有绝对的安全剂量,所谓的‘好处’更像是一种微观层面的‘应激反应’,而非真正的滋养。

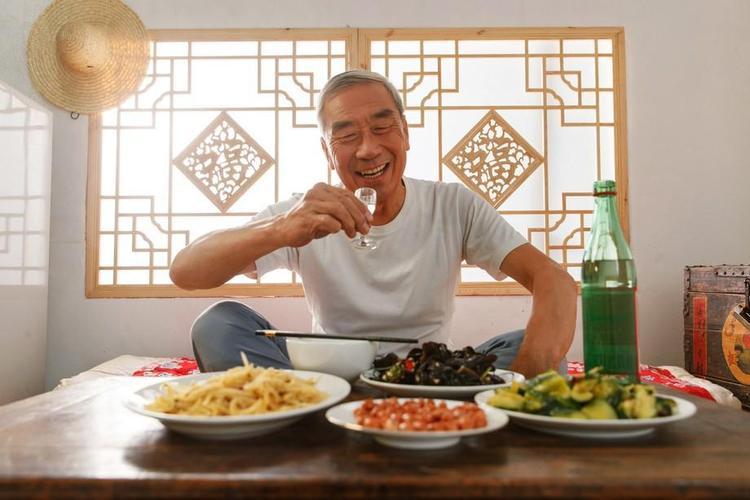

让我们跳出实验室回到真实的生活场景里,你上一次喝酒是什么时候?很可能是在一次家庭聚会、朋友的婚宴,或者一顿热闹的晚餐上。

这才是解开谜题的关键,适度饮酒的行为往往与高频率的社交活动牢牢绑定,而这些社交互动本身就是对抗大脑衰老的‘良药’,与人交流、分享喜悦还有开怀大笑,这些都能有效刺激大脑。

喝的是酒还是人情

反过来,孤独的杀伤力是巨大的,它本身就是认知能力下降的一个独立风险因素。数据冰冷地揭示了现状:超过七成的中国中老年人每天是独自用餐的,更有超过四成的人在过去一年里没有参加过任何集体活动。

另一项超过8000人的研究也佐证了这一点:那些保持着适度社交、偶尔小酌一杯的人,生活满意度的评分要高出16.2%。我们喝的可能根本不是酒,而是那种与人连接的感觉。

就像有位老人说的:‘我不是爱喝酒,是怕没人说话。’在很多时候,一杯酒就是一个发起对话的借口,一种打破沉默的仪式。

它让人们在饭桌上感觉‘被看见’,成为群体的一部分,这种情感上的慰藉和归属感,或许才是真正保护大脑认知功能的‘神秘成分’。

从这个角度看,酒精更像是一个‘替代指标’,它衡量的是一个人的社交活跃度,真正起作用的是那些因酒而起的欢声笑语和情感交流。

所以面对酒精这个复杂的东西,根本就不存在‘一刀切’的答案,最科学的态度是进行一次高度个性化的风险评估。

首先你得知道红线在哪里,如果你有严重的肝病、高血压、消化道溃疡,或者正在服药、处于孕期,那么任何剂量的酒精对你来说都是风险远大于收益,必须绝对禁止。

同样的,女性、老年人和体重偏轻的人,对酒精更敏感,风险也相对更高,就更加不适合喝酒了。

其次问问自己喝酒的动机,你是为了逃避孤独、借酒消愁,还是为了增进与家人朋友的积极互动?前者是一个危险的信号,可能加剧情绪障碍,后者则相对健康。

如果经过评估你选择小酌一杯,那么也请遵循一些‘实践智慧’,别空腹喝,最好饭后慢慢饮用,给身体一个缓冲。别图新鲜混着喝,那会给身体带来额外的负担。

更重要的是每周给自己设定至少两个‘无酒日’,让身体的器官得以修复和喘息。

结语

我们要看到酒桌文化本身也在悄然改变,那种‘感情深一口闷’的豪饮正在退潮,取而代之的是‘浅尝辄止’的社交礼仪。

健康的真谛从来不是戒除生活所有的乐趣,而在于找到那个属于自己的平衡点。酒精本身不是答案,你如何理解它、使用它,才是决定它最终角色的关键。

那么你喜欢喝酒吗?