1980年的重庆,一座静谧的小院中,郭汝瑰坐在藤椅上,手中摩挲着那枚因长期把玩而磨得发亮的党徽。他缓缓向儿子吐露了一个深藏三十年的秘密:自己并非国民党的忠实追随者,而是共产党精心安插在敌营的卧底。

言罢,他长叹一声,道出心中感慨:在漫长的潜伏生涯中,他目睹了太多的背叛与算计,但真正让他由衷敬佩的国军将领,却仅有两人。这话让儿子一时愣住,要知道,郭汝瑰曾在国防部作战厅身居要职,与蒋介石的嫡系、桂系的大佬们频繁接触,能让他说出“佩服”二字,绝非泛泛之辈。

乱世之中,每个人心中都有一杆秤,只是鲜有人知,这两个名字背后,究竟隐藏着怎样的故事。

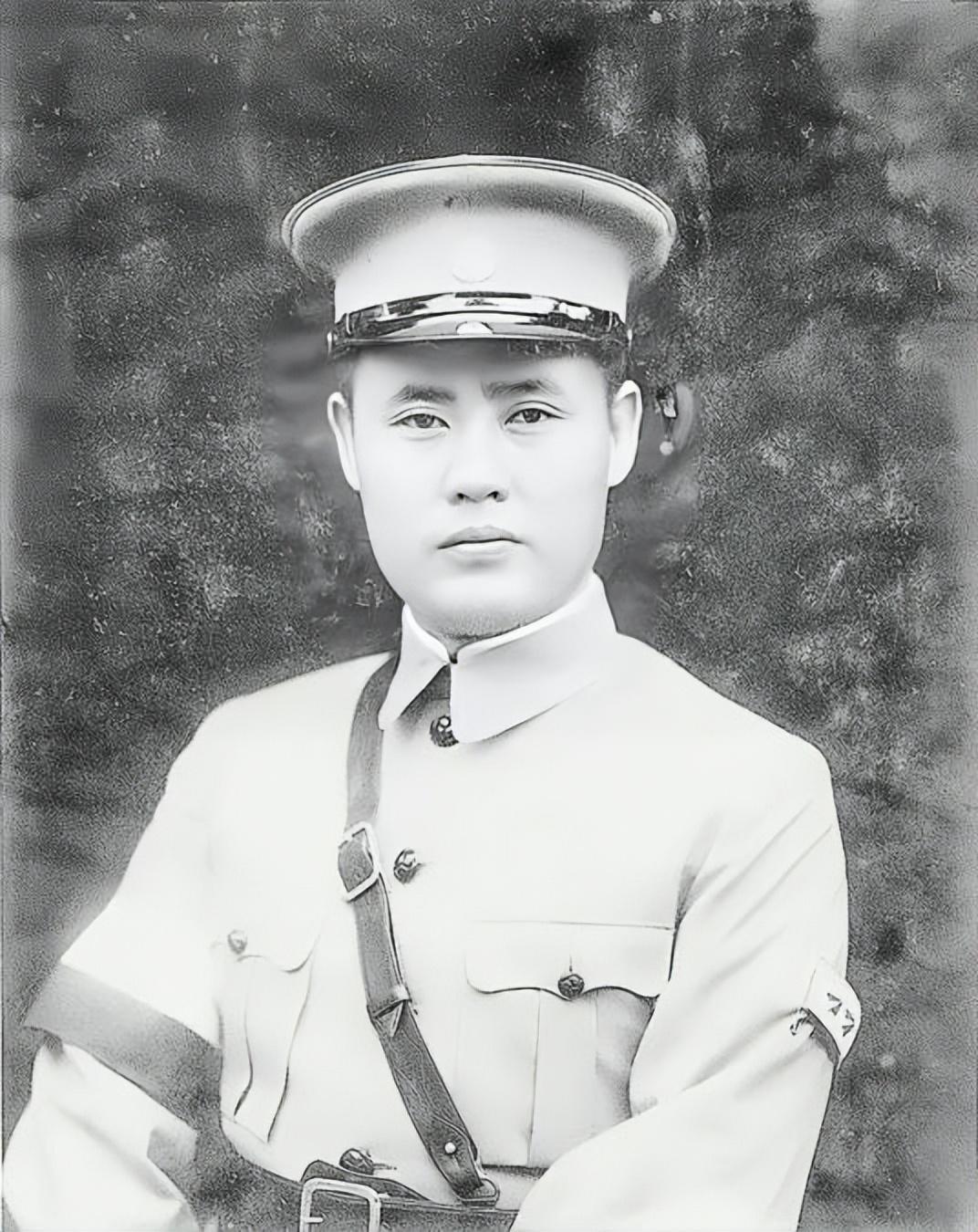

郭汝瑰

郭汝瑰的人生轨迹,始于堂兄的一句“救国须从军”。十六岁那年,他考入黄埔五期,怀揣着扛枪上战场的梦想。然而,在武汉,他遇到了萧楚女、恽代英,听他们讲述马列主义、工农革命,心中的“忠君报国”之念逐渐被共产党的信仰所取代。1927年,他对着党旗庄严宣誓,从此,这份誓言成为了他三十年人生的定盘星。

“四一二”政变期间,白色恐怖笼罩大地,他躲在汉口租界的阁楼里,听着外面警车的呼啸声,手中攥着的入党介绍书已被汗水浸透。后来,组织安排他撤往日本,说是“留着青山在,将来有大用”。这一去便是三年,他刻苦学习军事教材、战术地图,最终成为日本陆军士官学校的高材生。归来时,他身着笔挺军装,无人能看出他竟是共产党的一员。

抗战爆发那年,他在淞沪战场担任团长,顶着炮火在战壕里写下遗书:“誓与阵地共存亡”。泥水中泡了三天三夜,部队损失过半,这封“泥地遗书”后来登上了报纸,蒋介石亲自召见,称赞他为“黄埔的骄傲”,并一路提拔他至国防部作战厅厅长。

蒋介石

然而,无人知晓,这位天天围着委员长转的“红人”,公文包里除了作战计划,还藏着用米汤写的密信。每次去咖啡馆见联络员,他都要先绕三个街区,确认无人跟踪才敢进去。有次差点撞上军统的人,他端着咖啡杯慢条斯理地打招呼,心中的汗水早已湿透了衬衫。

杜聿明曾多次表示怀疑他,说去他家吃饭时,见茶杯都掉了釉,哪像个国军高官?但查来查去始终没有证据。有次在国防部走廊碰上,杜聿明阴阳怪气地问:“郭厅长最近又向委员长递了什么好点子?”他嘿嘿一笑,拍了拍对方肩膀:“你信蒋委员长,我信三民主义,咱们都在为党国效力嘛。”这话半真半假,只有他自己知道,心中的天平早已偏向了红旗。

蒋介石

庐山会议那年夏天,蒋介石在牯岭召开军事会议,满座将领都高呼“剿共必胜”。张治中突然站起来,说道:“委员长,内战打不得,民心已经厌战了。”话未说完,会场便静得能听见茶杯碰碟子的声音。

他是蒋介石的“文胆”,从黄埔一期就跟随左右,西安事变时劝过“息兵止戈”,重庆谈判又寸步不离。然而,他偏偏总在关键时候唱反调。和谈桌上,国民党代表要削减中共军队编制,他当场拍了桌子:“咱们是来和谈的,不是来逼人家缴械的!”气得陈立夫背地里骂他“胳膊肘往外拐”。

反对“戡乱动员令”那天更是激烈,总统府会议室里,他把茶杯“哐当”摔在地上,碎片溅到陈布雷脚边。蒋介石脸色铁青,他梗着脖子说:“知无不言,言无不尽,乃臣子本分。”有人说他傻,放着“党国柱石”不当,偏要当“逆耳忠言”的愣头青。可他写在日记里的话后来被人看见:“宁鸣而死,不默而生,总不能让良心跟着权力转。”

傅作义

1949年的北平城,炮声已经隐约可闻。傅作义站在指挥部的地图前,手中攥着蒋介石发来的电报,上面写着:“死守北平,不成功便成仁。”旁边参谋递上的战报显示,城外解放军已经把城围得像铁桶一般,城里粮草只够撑一个月。底下师长拍着桌子喊:“跟共军拼了!”他却突然把铅笔往桌上一扔,问了句:“战与和,孰轻孰重?”

三天后,他没穿军装,穿了身棉袍去了谈判桌,说道:“我不要什么起义将领的名分,只要北平城里的老百姓能睡个安稳觉,故宫的琉璃瓦别沾了血。”后来城楼上挂起红旗那天,胡同里老百姓端着碗出来看,说:“这仗没打起来,真好。”

郭汝瑰

郭汝瑰在敌营里装了三十年,天天对着蒋介石的人演戏。他手里攥着作战计划,心里念的却是共产党的信仰;张治中跟着老蒋那么多年,偏偏在关键时候掉链子,为了“停止内战”的话把茶杯都摔了,也不怕丢官;傅作义手握几十万兵,放着“忠臣”不当,非要跟共产党谈和平,说是“城不能毁,人不能死”。

可说到底,他们心里都有个东西比自己的前程要紧,不是高官厚禄,不是党派脸面,是这片土地上的人,是那个叫“家国”的词。

张治中

郭汝瑰晚年说佩服的那两个人,一个是张治中,一个是傅作义。说穿了,就是佩服他们守住了自己的底线。张治中守住了良知,傅作义守住了大局,而郭汝瑰自己,守住了信仰。

乱世之中,能把这几样东西攥在手里不丢,不容易。后来人看历史,记住的也从来不是那些权谋算计,而是这些在困局里为家国扛住了底线的人。