李鸿章咳血签下的条约:比割地赔款更狠的是“断根”

1895年4月17日,日本马关春帆楼内,73岁的李鸿章捂着中弹的左眼,颤抖着在《马关条约》上签下名字。当“割台湾、赔两亿”的消息传回国内,康有为率千名举人发起“公车上书”,梁启超痛呼:“吾国四千余年大梦之醒,皆由此条约始。”

回望百年近代史,《南京条约》开启屈辱先河,《辛丑条约》榨干国库,但唯有《马关条约》如同一把淬毒的匕首,从领土、经济、政治三重维度刺穿中国的命脉,其遗毒至今未散。它的恶劣,不仅在于条款之苛,更在于彻底摧毁了中国近代化的根基与民族生存的希望。

一、领土之毒:割走的不只是土地,是国防生命线与民族认同

相较于《南京条约》割让香港岛的局部损失,《马关条约》的领土掠夺堪称“断肢式切割”,直接撕开了中国的海防与边疆防线:

1. 台湾50年殖民:被撕裂的民族根脉

清政府对台湾的有效管辖已达200余年,1885年正式设省后,更将其建成涵盖炮台、铁路的海防重地。然而,《马关条约》将台湾及澎湖列岛拱手相让,引发了惨烈的乙未战争——从1895年5月到10月,台湾民众手持土枪土炮抵抗日军,6000余义军战死,基隆港的血迹三个月未干。

更致命的是长达半个世纪的殖民统治:日本在台湾建立“警察社会”,1922年民众与警察比例高达547∶1,警察掌控从户口登记到税捐征收的全部权力;保甲连坐制度让邻里互相监视,皇民化运动强制推行日语、改日本姓名,试图磨灭台湾民众的民族记忆。这种文化割裂造成的认同危机,成为延续至今的历史遗留问题。

2. 辽东半岛:引狼入室的“租借地陷阱”

虽经俄法德“三国干涉还辽”,中国以3000万两白银赎回辽东半岛,但这并非救赎,而是列强瓜分的开端。1897年德国强占胶州湾(租期99年),1898年俄国租借旅顺大连(25年)、英国强租香港新界(99年)、法国霸占广州湾(99年),中国沿海18个重要港口半数落入列强之手。

这些租借地成为列强的军事基地:德国在胶州湾修建炮台控制黄海,俄国在旅顺打造太平洋舰队母港,等于将中国的国门钥匙拱手让人。正如军事学家蒋百里所言:“台湾失则东南海防崩,辽东失则华北门户开,二者皆失,中国无险可守。”

二、经济之毒:赔款养肥敌人,设厂掐死民族工业

《马关条约》的经济掠夺,开创了“以华养敌、以敌制华”的致命模式,其危害远超单纯的赔款勒索:

1. 2.3亿两白银:喂大日本军国主义的“毒资”

两亿两赔款加三千万两赎辽费,总计2.3亿两白银,相当于清政府3年的财政总收入、甲午战前外债总额的5倍多。为偿还这笔巨款,清政府被迫向俄英法德举借3亿两外债,利率高达5%-7%,还需以海关税收作抵押——当时全国每年海关收入仅2000余万两,七成以上都要用于还债,财政彻底瘫痪。

而日本却靠这笔赔款完成“暴发”:87%的赔款(约3.05亿日元)投入军备,陆军经费暴涨5倍,海军从“近海舰队”升级为“远洋舰队”;剩余资金用于兴办工厂、发展教育,迅速完成资本主义原始积累,为后来发动全面侵华战争埋下伏笔。日本外相陆奥宗光直言:“这笔赔款让日本政府和个人都顿觉无比富裕。”

2. 设厂特权:扼杀民族工业的“绞索”

《马关条约》首次允许列强在通商口岸设厂,这是比商品倾销更恶毒的经济侵略。此前列强只能将商品运到中国销售,而设厂权让日本可利用中国的廉价原料和劳动力,在上海、汉口等地开办纺织厂,生产成本骤降一半。

上海本土纺织业主朱鸿度曾在日记中绝望写道:“日本纱厂用机器织布,每匹成本三钱,我们用手工织,成本八钱,根本卖不动。”短短5年,上海的日本纱厂从1家增至8家,中国传统手工业倒闭超12万家。更可怕的是“最惠国待遇”让英法德等国纷纷效仿,民族工业刚起步就被掐断喉咙,洋务运动30年的积累毁于一旦。

三、政治之毒:引爆瓜分狂潮,终结“天朝上国”尊严

如果说此前的条约是列强对中国的“群体敲诈”,《马关条约》则是点燃“分食中国”的导火索,彻底摧毁了中国在东亚的国际地位:

1. 从“宗主国”到“砧板肉”的身份崩塌

甲午战争前,中国仍是东亚朝贡体系的核心,朝鲜是藩属国,日本则是“蕞尔小国”。但清政府惨败于昔日“小弟”,且签订如此屈辱的条约,让列强彻底看清其腐朽本质——“原来这个东方大国不堪一击”。

1896年《中俄密约》签订,俄国以“共同防日”为名夺取东清铁路权;1898年列强划分势力范围:俄国控制东北,德国霸占山东,法国掌控西南,英国盘踞长江流域,日本紧盯福建。短短3年,中国16个省的铁路、矿权被瓜分殆尽,地图上到处插满外国旗帜,成了列强的“势力范围拼图”。

2. 制度性崩溃:维新失败与民心涣散

《马关条约》的签订让洋务运动彻底破产——北洋水师花3000万两白银建成,却在甲午海战中全军覆没,证明“只学技术不学制度”的道路走不通。维新派推动百日维新,试图通过改革挽救危局,但清廷的腐朽已深入骨髓,最终以光绪被囚、六君子被杀告终。

底层民众更是苦不堪言:为偿还赔款,地方税赋暴涨3倍,1895到1900年间,全国爆发170余次农民起义。从知识分子到普通百姓,对清政府的信任彻底崩塌,这种绝望最终催生了义和团运动与辛亥革命,中国陷入更大的动荡。

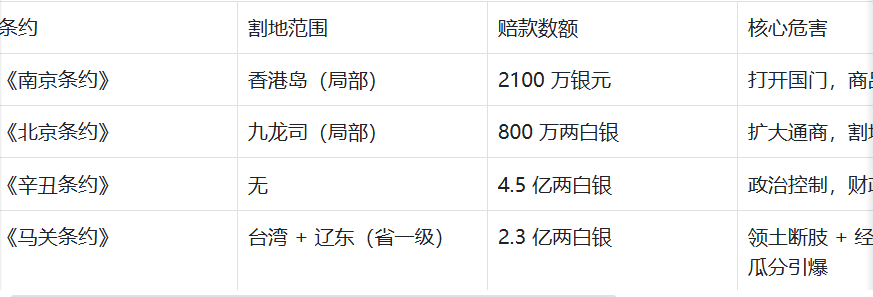

四、对比其他条约:为何马关条约“独毒一档”?

将《马关条约》与近代主要不平等条约对比,其“系统性摧毁”的特质一目了然:

《辛丑条约》虽赔款更多,但未涉及核心领土割让;《南京条约》虽开先河,但未动摇国家根基。唯有《马关条约》实现了“领土-经济-政治”的三重绞杀,让中国从半殖民地边缘直接坠入深渊。

结语:129年过去,遗毒仍在警示未来

如今春帆楼的谈判桌早已不在,但《马关条约》的遗毒从未消散:台湾问题的历史根源在此,日本军国主义的膨胀起点在此,中国近代化的曲折轨迹也源于此。它最深刻的教训在于:

一个国家的尊严,从来不是靠妥协换来的;一个民族的生存,必须守住领土、经济、制度的三重底线。

129年后的今天,我们回望这份屈辱条约,不是为了延续仇恨,而是为了铭记:落后就要挨打,软弱必遭欺凌。唯有自身强大,才能守住家国安宁,才能让“春帆楼之辱”永远不再重演。