1965年初春,北京总后大楼的走廊里回荡着轻微的脚步声,一个阴冷的清晨,47岁的副军职干部刘竹溪递交了一份离休申请,信封边缘还带着他的体温。值班参谋愣在原地,惊讶地问:“刘副师长,真不再考虑了?”刘竹溪只是轻轻摆手,声音低沉而坚定:“身体先扛不住了,别耽误工作。”这一刻,他成为了当时全军年龄最轻的离休干部。

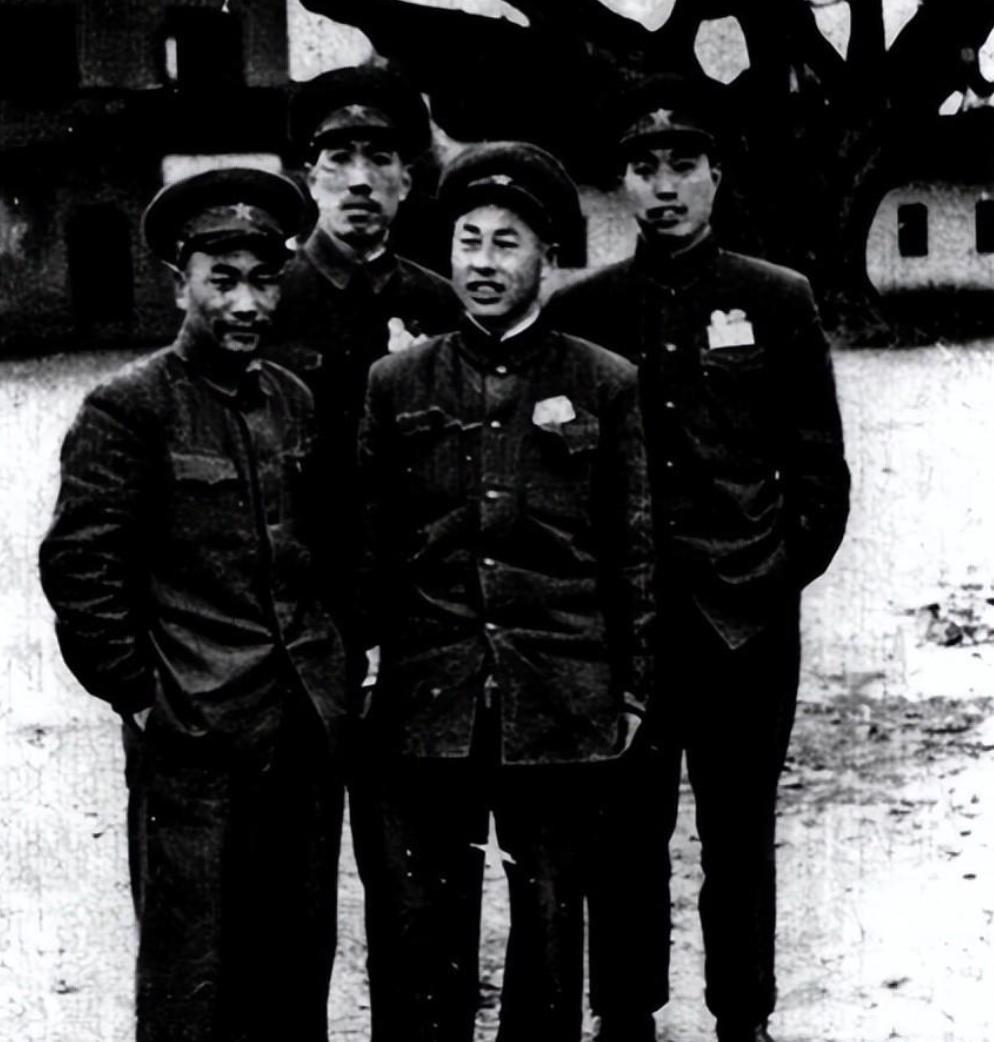

将时间回溯到十年前,1955年的授衔典礼上,刘竹溪胸前只佩戴了一枚上校肩章。许多同辈都为他感到委屈——抗战时期,他是山东纵队的“拼命三郎”,解放战争中又担任了师参谋长的要职,为何不是大校?然而,在那套严格到近乎苛刻的资历表中,1938年参加八路军的他,确实比红军时期就投身革命的同事“晚了一截”。更何况,评衔依据的是解放前的职务,他虽做过副团长、参谋长,但从未担任过师长,这一点无可辩驳。

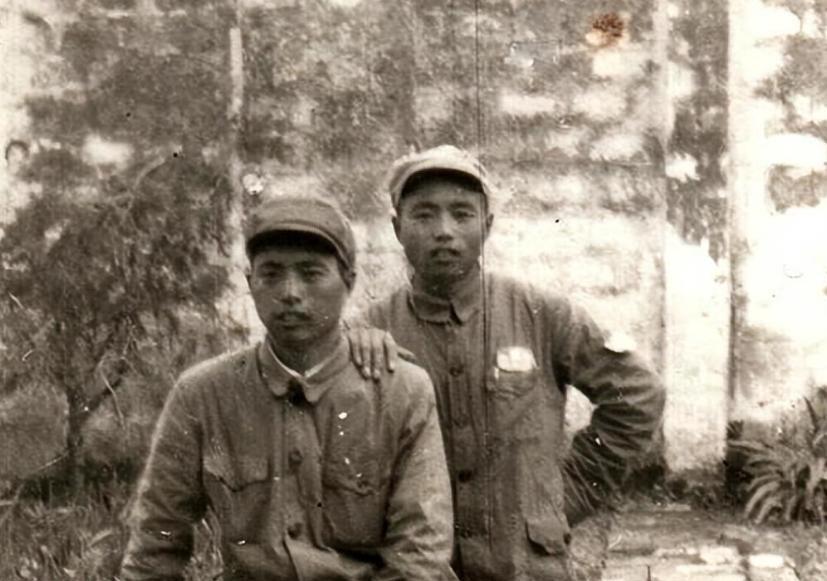

真正影响刘竹溪仕途的,是伤病。早在1940年,他攻打临沂西南一座日军碉堡时,右臂就被子弹穿透。战斗结束后,他用摇晃的油灯照着,硬是自己把弹头夹了出来,旁边的卫生员吓得直冒冷汗。两年后,他又在利津突围战中被流弹击中腹部,幸运的是伤口避开了要害,但大出血让他昏迷了一整天。每一次抢救都留下了伤疤,也埋下了后患。

1948年9月的济南战役,成为了压垮他身体的最后一根稻草。担任副团长的他组建敢死队冲刺城墙,三颗手榴弹在身前依次炸响,碎片像雨点般落进皮肉。手术台上,军医从他身上抠出了三十多块钢片,但还有二十多块太靠近脊柱无法动刀。军医叹了口气:“这些东西可能陪你一辈子。”后来事实证明,这些钢片不仅陪了他一辈子,还把他的半生都锁在了病榻上。

1959年,军委准备调整军衔,547名校官得到了晋升名单。按照程序,上校转大校对刘竹溪而言轻而易举。然而,偏偏就在体检前夕,他突发高烧并伴随剧烈心悸,被紧急送进海军总医院。诊断结论写着“残余弹片引发感染并刺激心包”,医生勒令他住院静养。一次晋升的机会就这样擦肩而过。

1960年以后的几年,国内形势紧张,部队人事波动不小,但刘竹溪始终混在“后方疗养”名单里。有人纳闷,他为什么不主动要求回岗位?熟识的人才知道,每逢阴雨天,他后背就像被火舌舔过,无法起身。那种痛不是针扎,而是钝钝地撕裂,好像骨头在膨胀。正因为这副不听话的躯体,他对晋升反倒看得很淡:“比起星星肩章,能活下去更要紧。”

1965年夏,中央宣布取消军衔制。对许多冲着星章奋进的军官来说是失落,对刘竹溪却像是一种解脱——既然再无条杠可升,干脆把剩余精力留给身体。医生也给出了最后通牒:“如果还想看儿子长大,立即离休。”他犹豫了三天,写好了报告。组织试图挽留,甚至惊动了周总理。总理握着他只剩三根能活动手指的右手:“竹溪同志,再想想?”刘竹溪苦笑:“我还想,可这身子不行了。”

离开军营后,他被安置在山东泰安疗养院。每天清晨五公里慢走,午后两小时泡药浴,晚上在昏黄灯下读《孙子兵法》。弹片偶尔游动,一阵冷汗就湿透枕巾。护士问痛不痛,他摇头:“没事,这算轻的。”其实那时的他只有45岁,却活得像饱经风霜的老者。

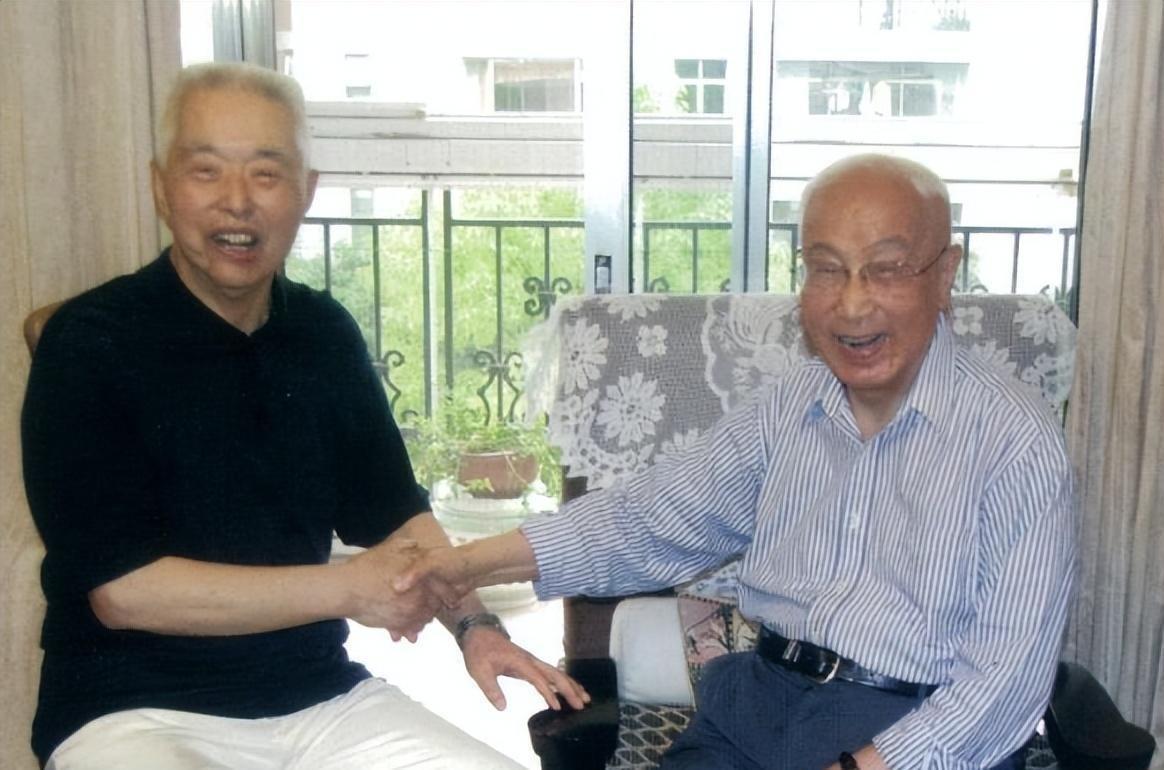

时间推到1980年代,老战友聚会越来越少。有人已是将军,有人调到地方。再次见到刘竹溪,大家几乎认不出——他脸色蜡黄,嘴里牙齿掉了一半,但眼神依旧坚毅。有人开玩笑:“当年你要是没请长假,现在也该挎个将军包了。”刘竹溪摆摆手:“能把命捡回来,就不算亏。”

不可否认,他离休得早,也确实错过了仕途的高光。可换个角度看,正因提前退出,他才撑到了2010年。3月的一个阳光灿烂的上午,老人在病房安静离世,享年90岁。火化时,骨灰中取出的28块弹片让在场的人倒吸一口凉气。那是战争的残酷实证,也是刘竹溪未曾言说的“无声勋表”。

有人统计,他整整休养了45年,几乎与前半生的战斗岁月等长。有人替他惋惜:“要是身体好,前途不可限量。”可稍懂军中铁律的人都明白,军衔与其说是一条路,不如说是一副盔甲,承担荣誉也加重负担。对刘竹溪而言,放下盔甲并非逃避,而是一种深思熟虑后的自保。

有意思的是,离休后的他始终保留着作息表:六点起床、八点晨练、九点半读报、十一点午餐、十三点午休。几十年不改,像在无声地提醒自己——离开岗位不等于松懈原则。或许正因这份自律,他才能让残留体内的“定时炸弹”与自己和平共处。

刘竹溪的一生,总结成一句话就是“早退不早休”。他提早脱下军装,却从未脱离军魂;虽然错过晋升,却从未错过对信念的坚守。那些留在骨骼里的钢片,最终也随他一起尘归尘、土归土,但关于勇气、克制和担当的故事,还会在人们的茶余饭后继续流传。