“高干子弟上战场?他们是不是就是走个过场、混个履历?”这话要是让匡江涛听见,他大概会把烟头一掐,冷笑一声:“那你替我去炸碉堡?”

如今,一提到“干部子弟”,许多人脑海中会浮现出“关系户”“镀金”“躺赢”等标签。然而,在七十多年前的朝鲜战场上,一群出身将门的年轻人却做出了截然不同的选择——他们没有躲在后方享受特权,而是主动奔赴前线,与普通战士同吃同住,甚至在枪林弹雨中献出了生命。

1950年10月,鸭绿江畔寒风刺骨,第一批志愿军战士悄然渡江。在这支队伍中,有几位年轻人的身份尤为特殊——他们的父亲,都是我军赫赫有名的高级将领。然而,在战场上,他们没有特权,没有特殊照顾,只有一身军装、一杆枪,和一句“服从命令”。

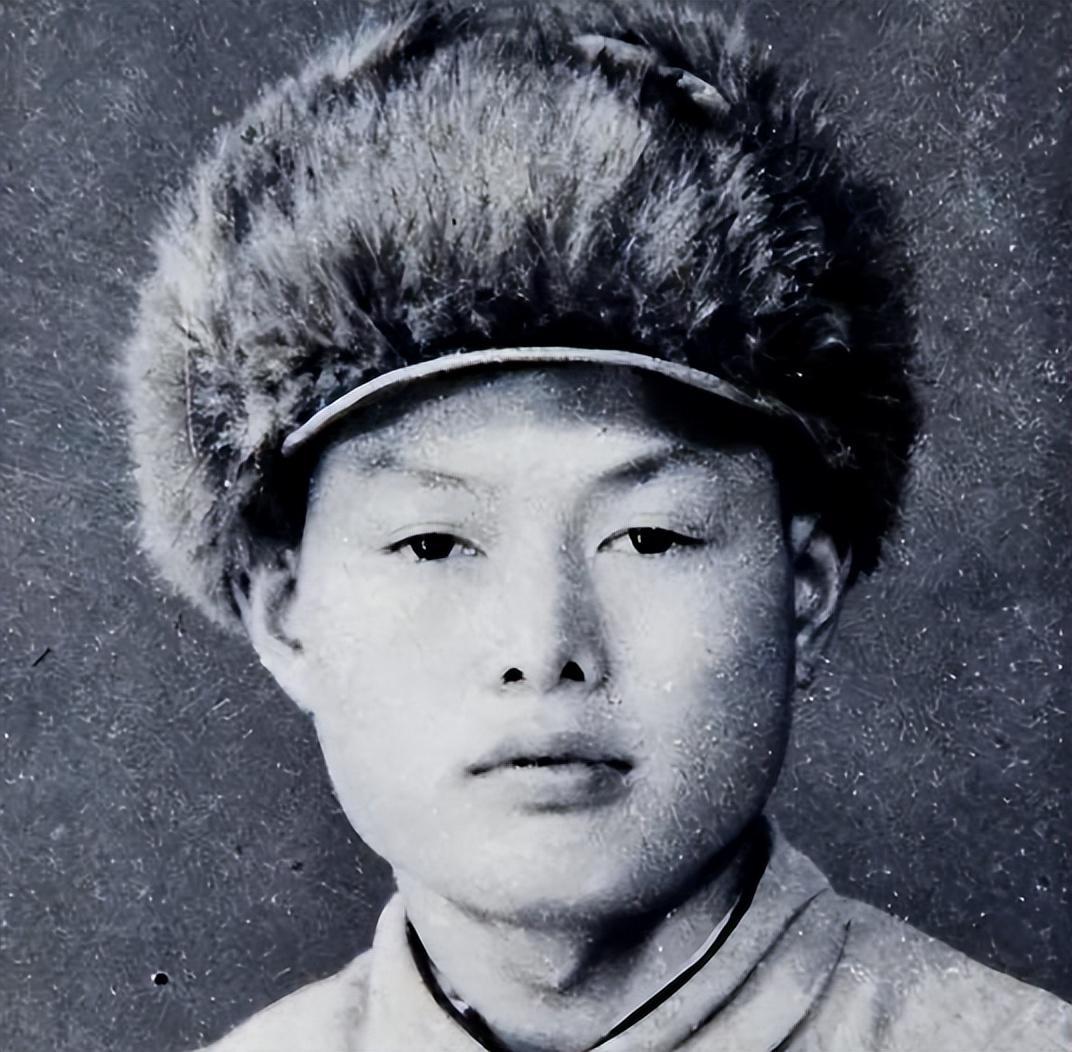

匡江涛的父亲匡裕民,是志愿军炮兵系统的核心人物,手握千门重炮的调度权。按常理,他的儿子或许能谋个文书、通讯员之类的“安全岗”。然而,匡裕民却将儿子送进了野战炮兵二营,担任校射员——这一职位需要趴在前沿观察所,用肉眼观察敌情、报告坐标,相当于将生命置于敌人的炮口之下。

临行前,彭德怀元帅半开玩笑地对匡裕民说:“老匡,你这是送儿子去顶火啊?胆子真不小!”匡裕民立正回答:“国家需要炮打得准,他去,就对了。”

几个月后,清川江畔一声巨响,敌机俯冲扫射,炮位暴露。匡江涛命令全班撤退,自己却留下操作火炮掩护。爆炸过后,战友们只在焦土中找到一只刻有他编号的水壶。消息传回指挥部,匡裕民默默摘下军帽,站立三分钟,随后转身继续下达校射指令。战友回忆:“那时的他,像一门刚打完仗的炮,外表冷得发黑,内膛还烫着呢。”

田明升的父亲田维扬,是二十一军军长。然而,这位“军中太子”并未进入机关,而是被父亲“踹”进了侦察排,负责夜摸敌哨、爆破工事等高危任务。

1951年春天,部队被困山腰,美军机枪火力点如钉子般顽固。连长急得直跺脚,田明升站了出来:“我上。”连长皱眉:“你行吗?”他只回两字:“能行。”

田明升贴着地皮爬行三百多米,在子弹横飞中将炸药包塞进碉堡。轰鸣声中,火力点被摧毁,但弹片削掉了他的右小腿。战地医院麻药紧缺,他咬着毛巾完成截肢。回国后,他装上假肢,拒绝组织补贴,前往山西小山沟的农业站工作。他扛锄头、测土质、修梯田,将荒坡改造成高产田。有人问他:“你爹是军长,何苦这么拼?”他摆摆手:“我少条腿,又不少干劲。靠爹吃饭?那不是我田明升干的事。”

颜邦翼的父亲颜伏,是炮七师师长。父子俩竟在同一天跨过鸭绿江——一个在后方指挥千门火炮,一个在前线担任文化教员,负责教战士认字、代写家书。

上甘岭战役打响后,前线伤亡惨重,班长重伤倒下。颜邦翼抄起枪顶了上去,带领战士与敌人激战。阵地被炸塌三次,他带着二十多人蜷在坑道里,靠冻土豆和雪水坚持,直到换防。

与此同时,离他不到三公里的地方,父亲正举着望远镜下令:“多打几发,让步兵省口气!”父子俩近在咫尺,却彼此不知。直到1954年回国,两人在沈阳火车站偶然相遇,仅握手五秒便各自归队。后来,颜邦翼转业到川西偏远县的防疫站,一干就是三十年。他走村串户打疫苗、写宣传单,连《麻疹预防简报》都亲手抄写。没人知道他是师长的儿子,他也没提过。

或许有人会问:他们图什么?图名?图利?

志愿军早有铁律:干部子弟参战,一律从普通士兵干起,不准透露身份,不准特殊照顾。这不是做样子,而是用生命换来的规矩——在战场上,子弹可不看你是谁的儿子。凝固汽油弹烧起来,将军的娃和放牛娃,一样化成灰。

整个抗美援朝期间,有200多名将军和高级干部的子女主动请缨上前线。他们本可以留在国内读大学、进机关,却偏偏将青春押在了异国的冰天雪地里。这不是“幸运”,而是清醒的选择——明知九死一生,仍选择逆行。因为外敌入侵,他们都是为了保家卫国。

战争结束后,有人长眠异乡,有人拖着残躯归来。但无论生死,他们都做了一件同样的事:从不拿父辈的功勋当跳板。匡家、田家、颜家的后代,后来大多成了乡村教师、基层医生、普通农民。他们没一个人把勋章挂在嘴边,却把“责任”二字刻进了骨血里——这才是军人该有的样子。

对于这些高干子弟的选择,您怎么看呢?