在门诊中,我曾遇到一位70岁的老年男性患者,他近期频繁感到肌肉酸痛,生活质量明显下降。然而,他的血脂控制得相当不错,低密度脂蛋白胆固醇已经降至目标值以下。仔细查看他的用药记录后,我发现他长期服用高剂量的阿托伐他汀。这个病例再次提醒我们,尽管他汀类药物在控制高胆固醇血症、预防动脉粥样硬化和心血管事件方面效果显著,但并非毫无代价。

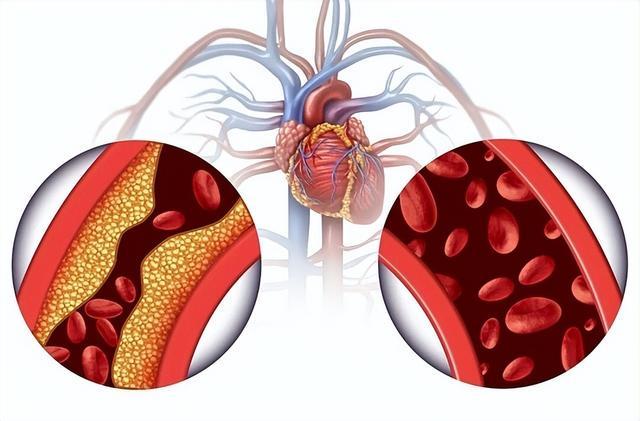

他汀的主要作用机制

他汀类药物的主要作用是抑制肝脏中合成胆固醇的关键酶——HMG-CoA还原酶。这类药物已成为控制高胆固醇血症、预防心血管事件的基石药物。然而,医学上从未有过“零副作用”的药物,尤其是当使用剂量过大或时间过长时,他汀的副作用会逐渐显现。

肌肉相关不适:最常见的副作用

患者最常抱怨的是肌肉相关不适,轻者表现为四肢酸胀、乏力,重者可能出现横纹肌溶解症,这是一种罕见但危险的并发症。2023年《中华心血管病杂志》刊载的一项多中心研究显示,约8%的长期服用他汀类药物的患者出现不同程度的肌肉症状,其中1%的患者肌肉酶升高。从机制上看,这可能与他汀影响线粒体功能、干扰肌肉代谢有关。

肝功能异常:不容忽视的问题

除了肌肉问题,肝功能异常也是他汀类药物的“老问题”。由于他汀在肝脏代谢,因此对肝细胞存在一定毒性。虽然大多数人不会出现明显症状,但转氨酶升高的现象不容忽视。临床上,我们每年都建议患者复查肝功能,目的就是早期发现潜在损害。有些患者因忽视监测,等到出现黄疸、乏力等症状时,肝细胞已受损严重。

血糖代谢的影响:隐蔽而重要

更隐蔽的是他汀类药物对血糖代谢的影响。2019年《中华糖尿病杂志》发表的回顾性研究发现,高强度他汀使用者糖化血红蛋白平均上升0.3个百分点。他汀可能通过干扰胰岛β细胞功能,增加胰岛素抵抗,从而诱发或加重糖尿病。这类代谢异常往往不易察觉,常被误认为是自然老化的一部分。

神经系统的影响:记忆力下降与注意力不集中

他汀对神经系统的影响也逐年受到关注。一些患者在服药后抱怨记忆力下降、注意力不集中。虽然目前并无确凿证据证明他汀会直接引发认知障碍,但在部分高龄患者中,停药后认知功能改善的现象确实存在。我们需要正视药物对中枢神经系统微妙的影响,并在用药过程中保持警觉。

药物间相互作用:增加副作用风险

临床上还有一种情况值得警惕,那就是药物间相互作用。他汀与某些抗生素、抗真菌药、钙通道阻滞剂等合用时,会显著增加血药浓度,从而提高副作用风险。2021年一项基于真实世界数据的分析表明,联合用药时肌肉毒性发生率提高了近3倍。这类情况在多病共存的老年人群中尤为常见,因此合理搭配药物至关重要。

他汀并非唯一的防治手段

不少患者对他汀的依赖源于对心梗、中风的恐惧,这种担忧并非多余。但他汀并非唯一的防治手段。在部分血脂轻度升高、无明显心血管基础病的患者中,通过饮食、运动、控制体重同样能达到良好的干预效果。尤其对一些副作用明显者,我们更倾向于定期评估其风险收益比,而不是一味增加剂量。

个体化治疗:优先考虑最低有效剂量

真正高风险的患者,我们更要合理分层。并非所有人都需要高强度他汀。2022年中国动脉粥样硬化防治指南就明确指出:治疗应个体化,优先考虑最低有效剂量。不少患者盲目追求“越低越好”的胆固醇水平,殊不知这种做法可能适得其反。

特殊人群需特别注意

还有一些特殊人群需要特别注意,比如老年人、肝肾功能不全者和长期合并多种慢病的患者。他们对药物的代谢能力下降,更易发生不良反应。与其被动应对,不如提前规避风险。定期监测肝肾功能、肌酶水平,是我们在临床上不厌其烦反复强调的工作。

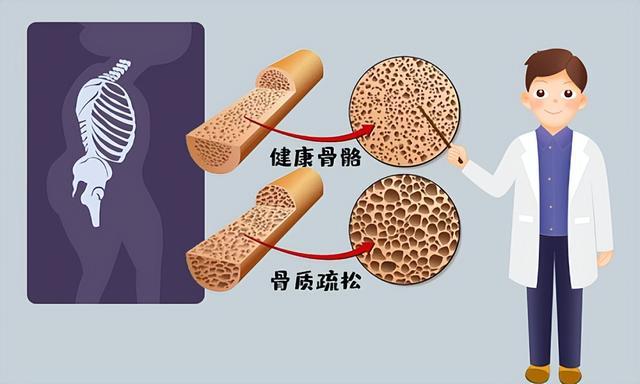

维生素D合成可能受抑制

一个被广泛忽略的问题是,他汀类药物可能对维生素D合成产生抑制作用。胆固醇是合成维生素D的原料之一,长期抑制其生成,可能间接造成维生素D缺乏,进而影响骨密度和免疫功能。虽然相关证据尚属观察性为主,但这一机制值得我们保持关注,特别是骨质疏松高发的老年人群。

他汀降脂:并非终身服药

我们还必须厘清一个误区:他汀降脂是“终身服药”吗?答案并不绝对。对部分血脂波动明显、合并糖尿病或已发生过心脑血管事件的人群,长期服药可能是必要的。但对于单纯血脂轻度升高、无心血管病史者,在生活方式优化后可以考虑逐步减量观察反应。这需要医生专业判断,而不是患者自行停药或随意加药。

合理用药:动态评估的重要性

从数据角度来看,中国成人血脂异常患病率已超过40%。庞大的用药人群意味着,哪怕副作用发生率不高,绝对数也是庞大的。这正是我们强调合理用药、动态评估的重要性。盲目长期高强度使用他汀,可能让本来受益的治疗变成新的健康负担。

考虑患者的整体生活质量

在我接诊的基层患者中,常见一种“药物焦虑”的心理状态:怕副作用又不敢停药。这种矛盾心理可以理解,但更需要医生的指导与陪伴。我们不能只靠化验单上的数字来衡量治疗的成功,更要考虑患者的整体生活质量。一个肌肉酸痛、记忆模糊、每日担心副作用的患者,即使血脂再理想,也不能算是真正的健康人。

癌症风险:无需过度担心

谈到癌症风险,曾有研究提出他汀可能与特定类型肿瘤风险有关,如乳腺癌、肝癌等。但目前主流观点认为,这些关联仍缺乏因果证据,更多是观察性统计现象。也就是说,不能因担心癌症就一概否定他汀的使用价值。关键依然在于个体风险评估与随访监测。

用药的核心:怎么吃、吃多久、吃多少

站在医生角度,我始终强调:用药的核心不是“吃不吃”,而是“怎么吃、吃多久、吃多少”。他汀是把双刃剑,用得好,是心血管的守门员;用得不好,就可能成为压垮身体的稻草。我们不能被一种药物的“神化”所迷惑,更不能忽视它背后的代价。

未来展望:精细化研究

未来对他汀的研究会更加精细化,或许能通过基因检测、代谢分型等手段,更精准地找到适合某类人的剂量与种类。但在这之前,合理监测、科学评估、个性化调整,依旧是我们对抗副作用最有力的武器。药物治疗并非一锤定音,而是一场持久战。医生与患者之间更需要的是持续沟通,而不是机械执行处方。对他汀,我们既不能妖魔化,也不能神化。真正的智慧,是在风险和收益之间找到那条最合适的平衡线。

[1]钟南山,胡大一.中国成人血脂异常防治指南(2022年修订版)[J].中华心血管病杂志,2022,50(12):1055-1068. [2]陈立新,王建安.他汀类药物相关肌肉不良反应的研究进展[J].中华内科杂志,2023,62(3):201-205. [3]张红霞,刘建文.他汀对糖代谢的影响及其机制研究[J].中华糖尿病杂志,2019,11(4):256-260.