曾几何时,周炜是春晚舞台上熠熠生辉的明星,22年的艺术生涯让他站上事业巅峰。然而,一场突如其来的网络风暴,却因一句不当言论将他推向舆论漩涡,最终导致职业生涯急转直下。这场风波不仅暴露了公众人物在社交媒体时代的言论风险,更引发了对网络监督边界的深度思考。

这位师从姜昆、受教于蒋大为的老艺术家,或许从未想到自己会因一句话而身败名裂。2021年7月20日河南暴雨期间,当无数网友为灾区同胞揪心时,一条微博@周炜的求助信息引发了连锁反应。

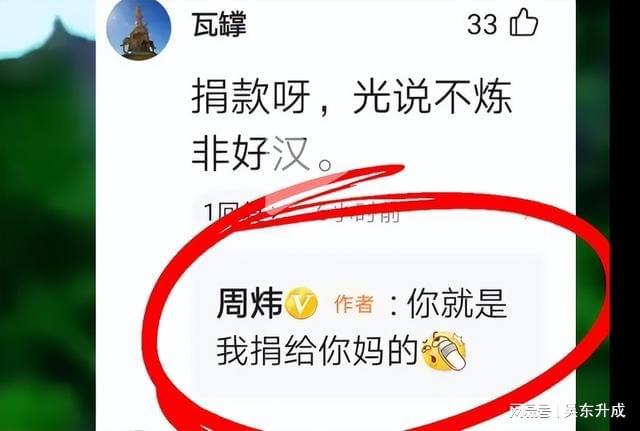

在全民关注灾情的特殊时刻,网友期待这位从河南走出的艺术家能发出正能量声音。然而周炜的回复却如冷水浇头,瞬间点燃了公众怒火。相关截图在社交平台呈病毒式传播,转发量迅速突破万次。

网友们的愤怒源于双重落差:既震惊于昔日春晚常客的冷漠回应,更痛心于其忘本负义的表现。对比其过往舞台上的正面形象,这种反差产生的讽刺效果更加强烈。当周炜试图删除回复平息事态时,网络记忆早已将这一刻定格为永恒。

从传播学角度看,这场舆论危机本质上是时机错位的产物。灾难时期公众神经高度敏感,任何细微的冷漠信号都会被无限放大。作为公众人物,周炜的言行被置于道德显微镜下,其河南籍艺术家的身份更强化了公众的期待落差。

心理学研究表明,网友的激烈反应源于道德期待破灭。当公众人物未能履行预期的社会责任时,这种背叛感会引发强烈反弹。网络传播的放大效应使个体情绪迅速演变为群体行动,最终形成不可控的舆论风暴。

类似案例在演艺圈屡见不鲜。2008年汶川地震期间,郭冬临就曾因不实传言遭受声誉损失;部分港台艺人更因社交媒体言论断送内地市场。这些事件共同揭示:敏感时期的不当言论,往往成为职业生涯的致命伤。

但周炜案例更具警示意义。这不仅是立场问题,更涉及人品质疑。在灾难面前的冷漠态度,远比政治立场分歧更难获得公众谅解。这折射出网络时代的道德放大效应——昔日明星的私下言行,如今都暴露在公众审视之下。

全球范围内,好莱坞明星因推特言论遭封杀的案例同样印证:网络监督已成为全球性现象。公众人物必须时刻谨言慎行,否则可能付出整个职业生涯的代价。这引发深层思考:网络监督的边界究竟在哪里?

周炜事件提供了典型参照。在他人困境时展现冷漠,这种行为确实难以获得谅解。但将个人失误与道德沦丧划等号,是否也值得商榷?网络监督这把双刃剑,既能惩戒失德者,也可能摧毁失言者。

理想的网络监督应建立三大原则:坚守道德底线,对基本人性问题零容忍;保持包容心态,给予非原则性失误改正机会;秉持理性判断,避免情绪化解读。这种平衡既能维护社会道德,又避免过度惩戒。

周炜的遭遇警示公众人物:享受聚光灯的同时,必须承担相应责任。其事件过去三年,当事人几乎消失于公众视野,商业活动全面停滞,同行关系亦受影响。这种结局究竟是咎由自取还是网络暴力?答案或许在于平衡点的把握。

在互联网时代,每个人都可能成为舆论焦点。一句气话或冲动之举,都可能改变人生轨迹。未来社会监督需要更理性:既坚守道德底线,又给予改过机会。这种平衡的艺术,将决定网络生态的健康发展方向。

当我们在键盘前敲下文字时,或许都该思考:我们期待的监督,是让人消失于视野,还是促使其反思成长?这个问题的答案,将决定我们共同构建的网络世界的温度与尺度。