来源丨三个妈妈六个娃(ID:pkumum)

刚过去的国庆小长假,全国多地开启'看海'模式,连绵降雨打乱了许多人的出行计划。团队中有小伙伴原本计划出游,最终只能宅家或留守酒店,转而通过手机追剧消磨时光。当被问及在看什么剧时,答案令人意外——七八年前的大热剧集《我的前半生》竟再次翻红。

据传该剧重新走红与马伊琍对结局的改编密切相关。原定结局中罗子君与贺涵终成眷属,但考虑到罗子君与唐晶的闺蜜情谊,马伊琍建议改为开放式结局。这种处理方式意外契合当下年轻人的价值观取向。

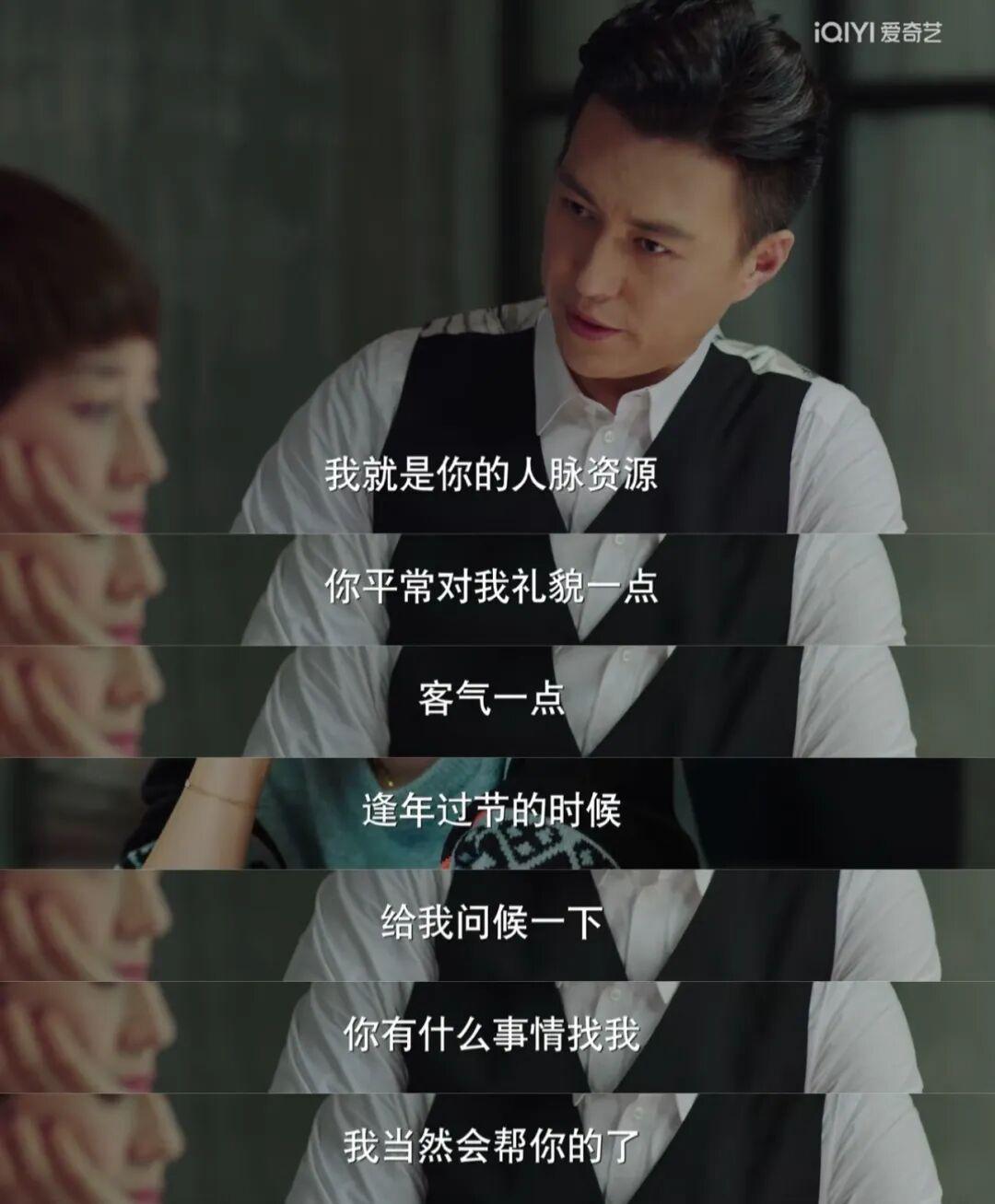

前几年重播时,观众还在为唐晶遭遇友情爱情双重背叛而心疼,或羡慕罗子君的幸运。如今舆论风向突变,更多观众开始吐槽:'现实里离婚带娃的女性,哪能轻易遇到既帅气多金又专情的霸总?'

这种反思并非针对单部剧集。当前流行的短剧市场中,'霸道总裁爱上离婚带娃的我'已成为固定套路。这类剧情向年轻女性传递着危险信号:'过不下去就离,离婚后反而能开启事业爱情双丰收的人生。'

作为两个女孩的母亲,笔者深感忧虑:当代青少年通过短视频和偶像剧接触的婚恋观,是否会在无形中塑造他们的认知?这些'精神快餐'传递的价值观,与现实生活存在巨大落差。

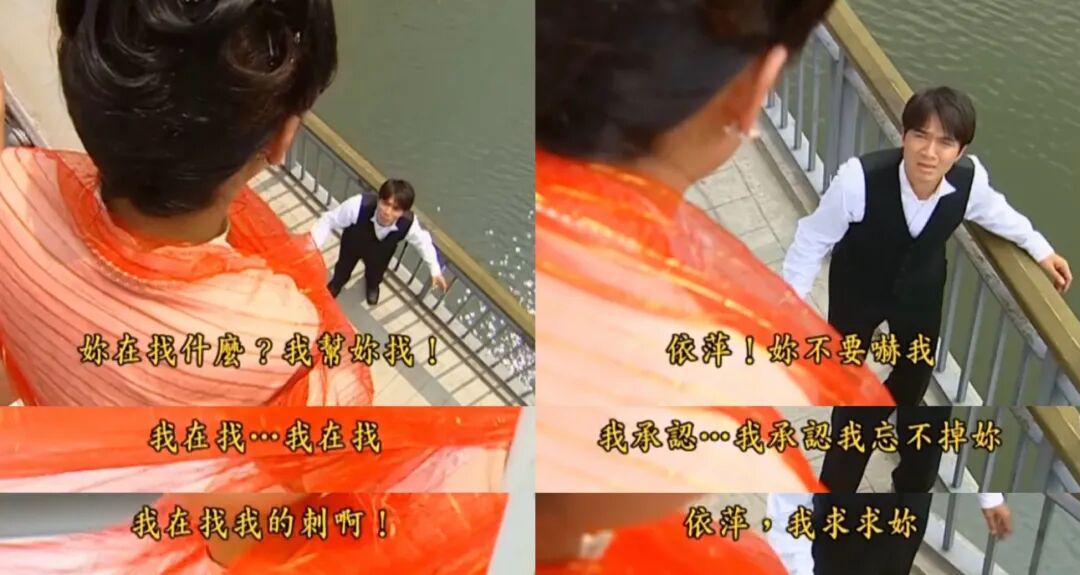

婚恋观的形成远早于成年后的恋爱实践。我们这代人的爱情启蒙多来自影视作品:从《情深深雨濛濛》的跳桥悲剧,到《泰坦尼克号》的经典台词'You jump, I jump',再到《水云间》中艺术家周旋多女的'浪漫'。

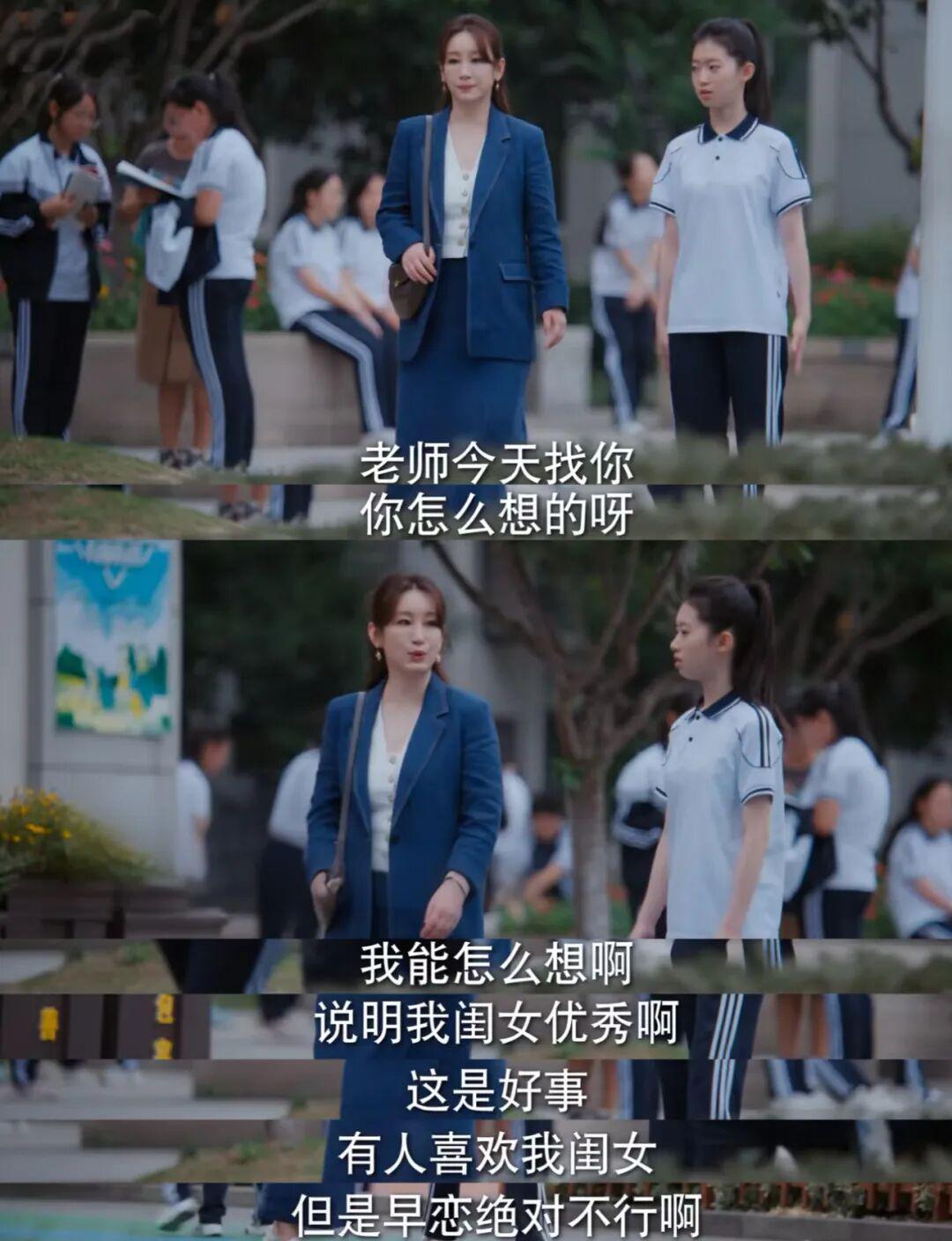

当年我们真诚地相信这些就是爱情的本质,为剧中角色流泪,将虚构情节当作现实模板。父母只告诫'别早恋',学校未教授异性相处之道,我们通过玛丽苏剧集构建起对爱情婚姻的认知:爱是情话与牺牲,婚姻是'他养家我貌美',真爱要冲破所有阻碍。

直到在现实婚姻中碰壁,才明白:婚姻更多是日常琐事的协商,是'谁洗碗''孩子学费''老人生病'的现实考量。可靠的伴侣不是让你放弃世界,而是在疲惫时递杯热水说'一起扛'。

当代青少年面临的认知风险更高。我们这代人十三四岁开始接触偶像剧,现在的孩子五六岁就刷短视频,七八岁看'大女主剧'。他们未见单亲妈妈凌晨喂奶后加班的艰辛,未见夫妻为房贷争吵的场景,只见剧中女主离婚后轻松逆袭遇真爱。

现实中的单亲妈妈常面临多重困境:独自带娃的操劳,孩子教育的焦虑,经济压力的困扰,连生病都不敢请假。但这些'不够美好'的现实,鲜少出现在影视作品中。因为'离婚逆袭遇真爱'的剧情更符合流量逻辑,却让青少年误以为这就是婚姻常态。

正如我们这代人曾将琼瑶剧的虐恋当作婚姻模板,现在孩子也可能带着不切实际的幻想步入婚恋。这种认知偏差,可能成为他们未来情感道路的隐患。

避免重蹈覆辙,需要社会各方共同努力。家长可采取两项措施:一是控制孩子接触无脑短视频,通过丰富活动转移注意力;二是呼吁学校开设情感教育课程,从小学高年级开始系统培养。

学校情感教育应涵盖尊重、矛盾处理、婚恋认知等内容。这种贯穿青春期的系统教育,比应试分数更能影响人生质量。虽然大学已开设婚恋课程,但青春期早期的认知定型已难以改变,教育介入宜早不宜迟。

即便无法完全隔绝不良内容,至少要在孩子心中播下健康种子:爱情美好但非全部,婚姻重要故需慎重。每代人都有认知功课要做,我们这代的使命,就是帮助下一代建立更理性的婚恋观。

作者介绍:三个妈妈六个娃(ID:pkumum),三个北大妈妈,三个职业女性。六个萌娃四男两女,每家两只。每天原创分享科学育儿知识、素质教育心得、品质生活理念。探讨亲子关系、家庭关系。吐槽家长里短、社会百态。