短短八天内,三起严重事故、两场火灾、一人坠海身亡、一人被烧成碳灰——这不是电影中的惊险片段,而是小米SU7近期真实发生的系列事件。从杭州露营地的“自动驾驶冲坡”,到平潭海边的“自动跳海”,再到成都深夜的“撞绿化带起火”,小米SU7的热搜频率甚至超过了其上市首月的宣传热度。

唯一的变化是,舆论风向从最初的“秒杀保时捷”赞誉,转向了“还能安全到家吗”的质疑。

小米SU7的宣传语极具吸引力:零百加速3秒、颜值出众、智能驾驶、价格亲民,号称“花三十万享受三百万的推背感”。然而,当推背感来临时,安全意识却未能同步跟上。让一名刚拿到驾照的年轻人驾驶一台性能堪比超跑的车辆,其后果可想而知。

杭州的“自动泊车冲坡”事件便是一个典型案例:车辆在自动识别车位时,突然一头扎进草坡,几乎撞塌凉亭。车主丈夫试图拦截时摔倒,游客纷纷逃散。这究竟是“智能泊车”还是“智能惊魂”?

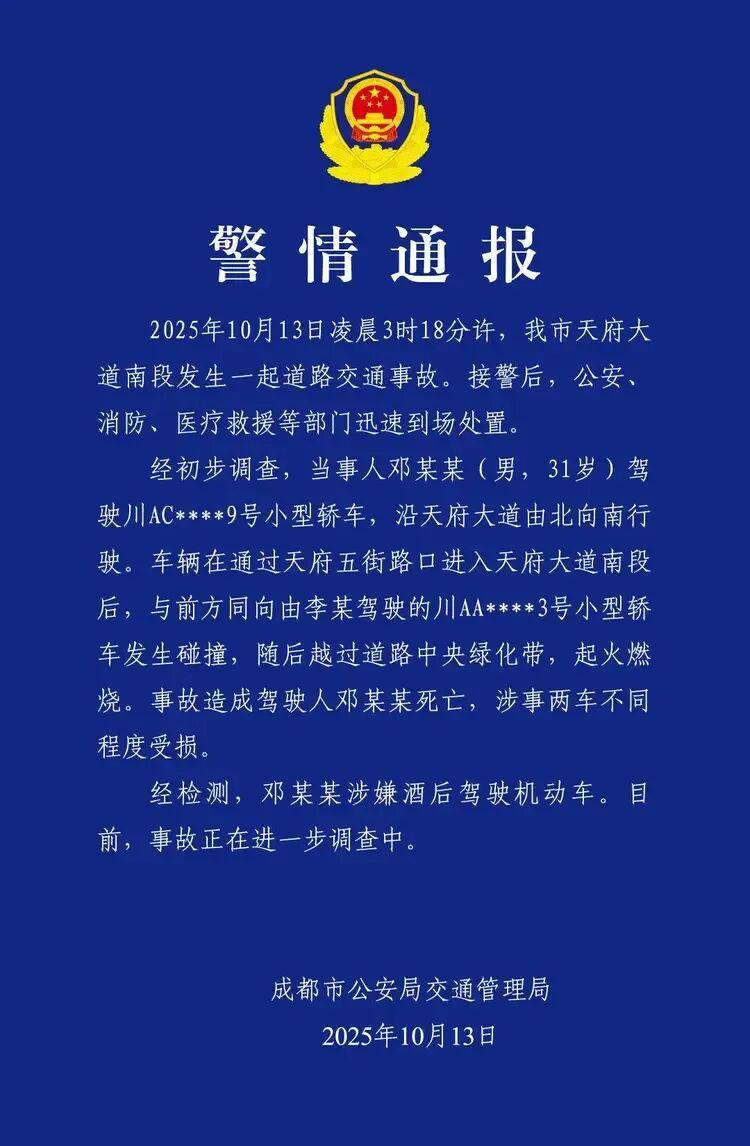

更令人震惊的是福州的“坠海事件”:车辆在码头正常行驶时,突然翻越路牙坠入海中,驾驶员不幸遇难。网友调侃:“这是自带‘跳水模式’吗?”而成都的撞车起火事件则更加揪心:车辆撞上绿化带后翻滚起火,路人徒手砸门无法打开,最终消防员用电锯才切开车门。车门为何无法打开?是撞击变形还是电子锁失灵?官方至今未给出解释。

公众的疑问如潮水般涌来:一台售价几十万的车,连“让人活着出来”都做不到,还谈什么智能、豪华?

事实上,小米SU7的安全问题并非首次曝光。今年4月,安徽铜陵发生的高速爆燃事故导致3名女大学生死亡,舆论哗然。最终,国家出手强制召回11万辆小米SU7,原因是“制动软件缺陷”。官媒点名批评这是能要人命的大隐患。然而,五个月过去了,新的事故仍在发生,新的质疑仍在堆积。

更讽刺的是,每次出事,小米的反应永远是:不回应、不道歉、不解释。成都人命关天的大事发生后,官方连个“深切哀悼”都没有。股价的暴跌(一度近9%)则反映了市场的真实态度:这车,真不稳。

社交媒体上,小米SU7的评论区已成“战场”。一派铁粉认为:“车没问题,都是司机开太快”“电车都这样,别黑小米”;另一派质疑派则指出:“隐藏门把手真害人”“电池安全性谁来保证”“需要几条命才能证明这不是缺陷?”说白了,支持者把小米当“国货之光”,反对者把SU7当“移动火炉”。而夹在中间的,是那些买了车、开着车、却不知道明天会不会“爆”的普通车主。

小米总说“我们是新势力”,言下之意是新技术总有试错成本。可问题是,试错的不该是人命。手机系统崩了可以重启,汽车系统崩了命就没了。你不能一边用“智能驾驶”吸引用户,一边在出事时说“这是极端个例”。

真正的智能,不是能自动泊车,而是能在关键时刻刹得住车、打得开车门、保得住人。雷军总说“为发烧而生”,但现在这“发烧”,有点要命。当一台车连续出事,当一条条生命逝去,当公众的信任一点点被烧光,企业再也不能装睡了。

别再把事故归咎于“个别驾驶行为”;别再用“性价比”掩盖安全短板;别再让车主用生命,为你的“技术梦想”买单。小米SU7可以快,但请先学会如何安全地停下来。