个人消费选择中,匹克并非首选。国际品牌偏好耐克、阿迪,国内则更倾向安踏、李宁。然而,近期匹克的一则内部调整消息,却引发了广泛关注。

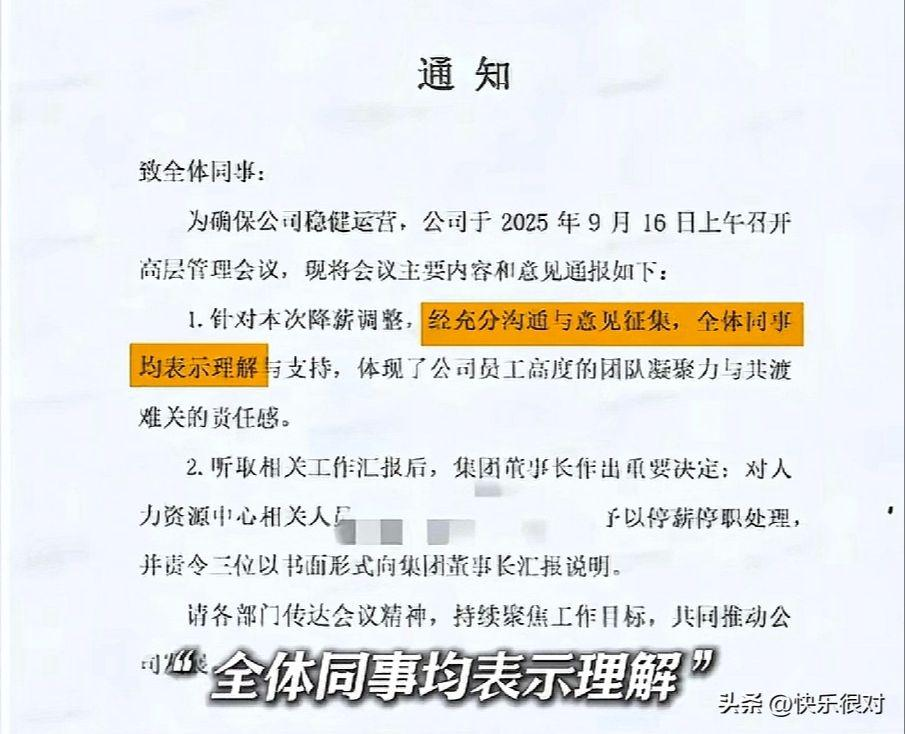

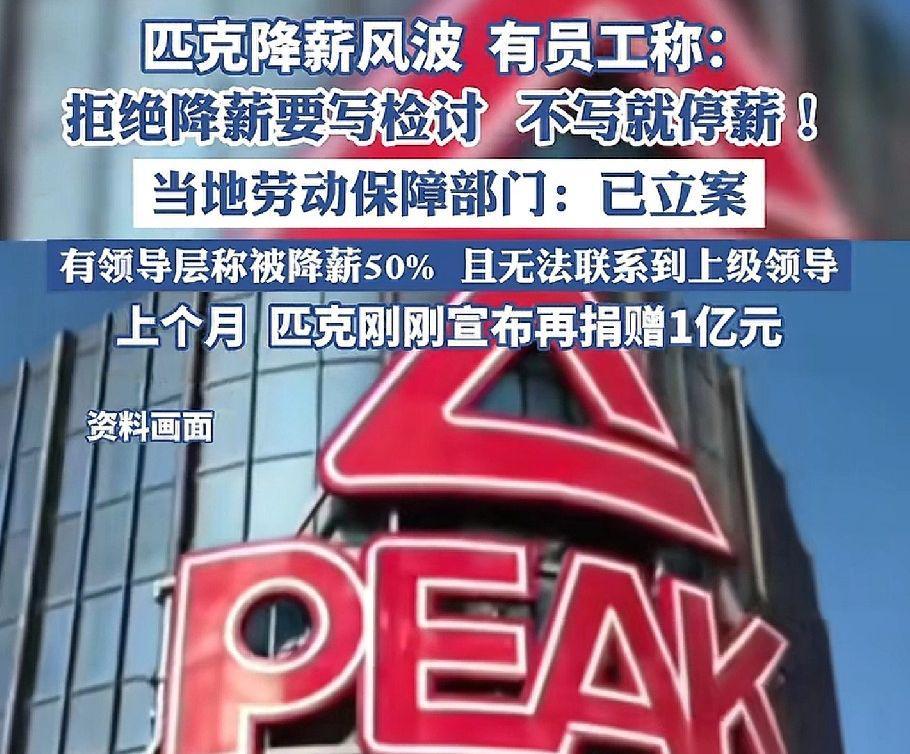

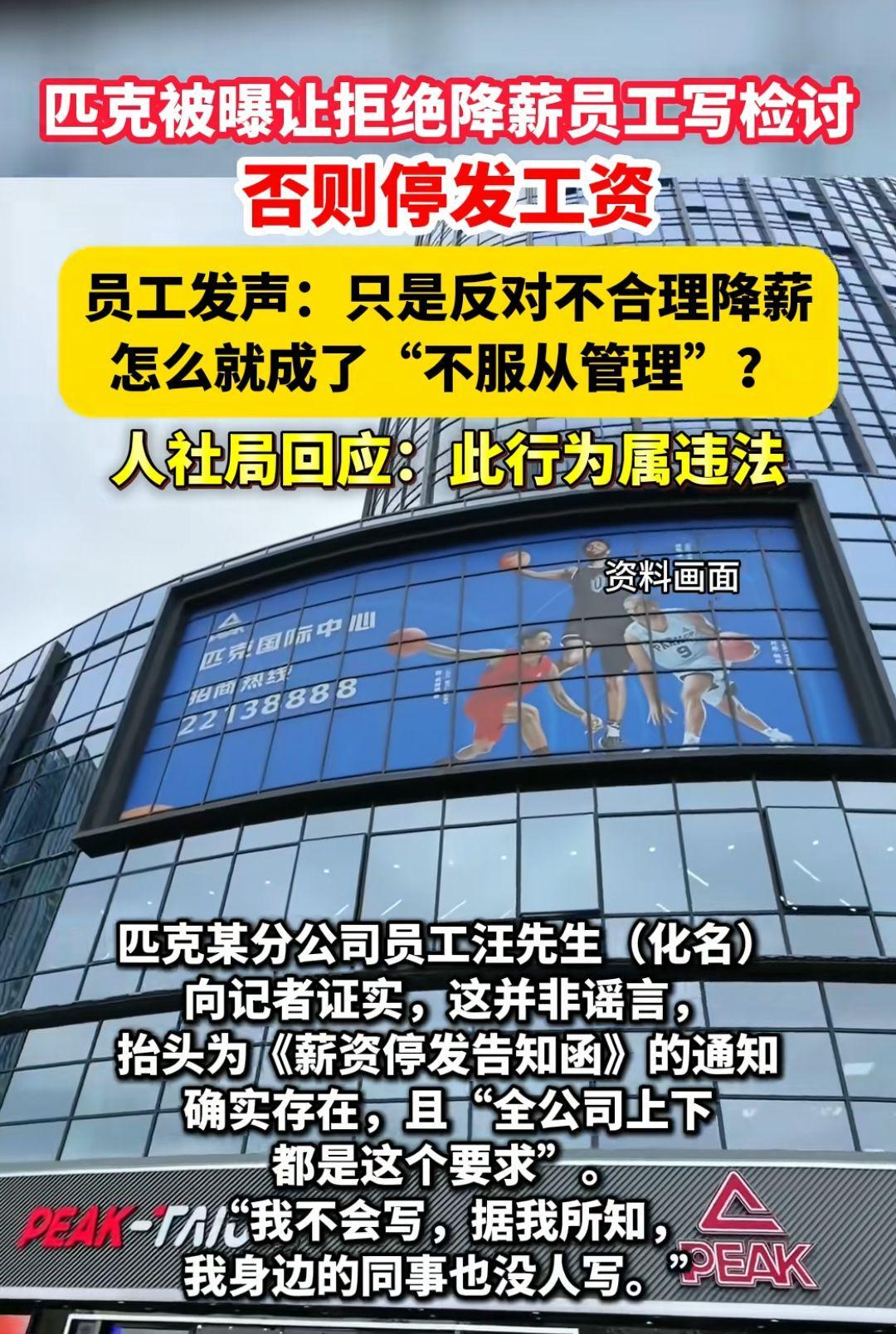

据匹克内部员工透露,此次降薪幅度惊人,部分岗位薪资直接腰斩,降幅达50%。更令人难以接受的是,降薪通知以口头形式在发薪前四日传达,次日才补发书面通知,要求员工“理解与支持”。拒绝降薪者需提交检讨,否则直接停薪,手段强硬。

事件自9月发酵至今,已非简单的降薪争议。更令员工心寒的是,公司一边大幅削减内部成本,一边却对外高调捐款1亿元。在产品销售承压、员工生计受影响的背景下,此举被质疑为“重面子、轻里子”。

舆论压力下,匹克此前积累的慈善声誉遭受冲击。员工普遍认为,企业应在保障内部稳定的基础上,再行对外捐赠。这种“内外有别”的操作,引发了对企业管理伦理的广泛讨论。

第一,企业应优先善待内部员工。匹克现象并非个例,许多组织对外慷慨,对内苛刻。这种“内外反差”不仅损害员工归属感,更可能影响企业长期发展。试问:善待自己的团队,真的那么难吗?

第二,慈善需以自身实力为前提。尽管捐赠可能带来税收优惠及品牌曝光,但企业首要责任是确保员工福祉。正如古语所言:“穷则独善其身,达则兼济天下。”在自身经营困难时,盲目追求外部形象,实非明智之举。

第三,降薪举措或涉法律风险。此次事件已超越道德层面,可能触及劳动法规。企业单方面大幅降薪,且程序违规,恐面临法律挑战。匹克如何应对后续危机,值得持续关注。