2025年10月18日,一则令人痛心的消息传来:享誉世界的科学家杨振宁先生在北京逝世,享年103岁。这位跨越世纪的智者,用一生书写了科学与人生的壮丽篇章,他的离去引发了全球媒体的深切哀悼。

杨振宁的百年人生堪称传奇。1922年出生于安徽合肥的他,7岁便随父亲进入清华园求学,12岁时便立下“要拿诺贝尔奖”的宏伟志向。1938年,年仅16岁的高二学生杨振宁以物理满分的优异成绩考入西南联大,在吴大猷、王竹溪等大师的指导下开启科学探索之路。

杨振宁

1945年,杨振宁远赴芝加哥大学深造,师从“氢弹之父”特勒。1957年,35岁的他与李政道共同提出“宇称不守恒”理论,斩获诺贝尔物理学奖,成为首位获此殊荣的华人科学家。这一突破不仅改写了物理学史,更让全世界看到了华人的科学智慧。

在普林斯顿高等研究院期间,杨振宁与爱因斯坦成为同事,得到这位科学巨匠的接见与赞叹。他与奥本海默共事17年,其学术造诣获得高度肯定。这段经历为他日后的科研生涯奠定了坚实基础。

杨振宁与邓稼先的友谊堪称科学界的佳话。两位安徽同乡同为西南联大和芝加哥大学校友,1971年杨振宁首次回国时,特意向邓稼先求证中国原子弹是否完全自主研发。当收到“没有任何外国人参与”的确认信时,他在宴会上热泪盈眶,这一幕被传为美谈。

1973年,毛主席亲自接见杨振宁并与他亲切交谈,周总理更是亲自为他调整座位,这些细节体现了老一辈革命家对科学家的尊重与重视。

杨振宁的爱情故事同样动人。1944年,他在西南联大附中执教时认识了学生杜致礼。1950年,两人在美国重逢后步入婚姻殿堂。杜致礼为支持丈夫的事业,放弃了痴爱的文学梦想,独自抚养三个子女。她精通多国语言,常为杨振宁整理学术信函,家中沙龙常聚集费米、李政道等学者。1997年杨振宁获鲍尔奖时,美国媒体误称“杨-米尔斯理论”为“杨振宁磨坊理论”,正是杜致礼耐心向各界解释该理论的真谛。

2003年杜致礼病逝后,杨振宁将她的名字融入女儿“杨又礼”中,寓意“又一个你”,以此纪念相伴53年的亡妻。这段婚姻不仅是情感的结合,更是学术上的完美同盟。

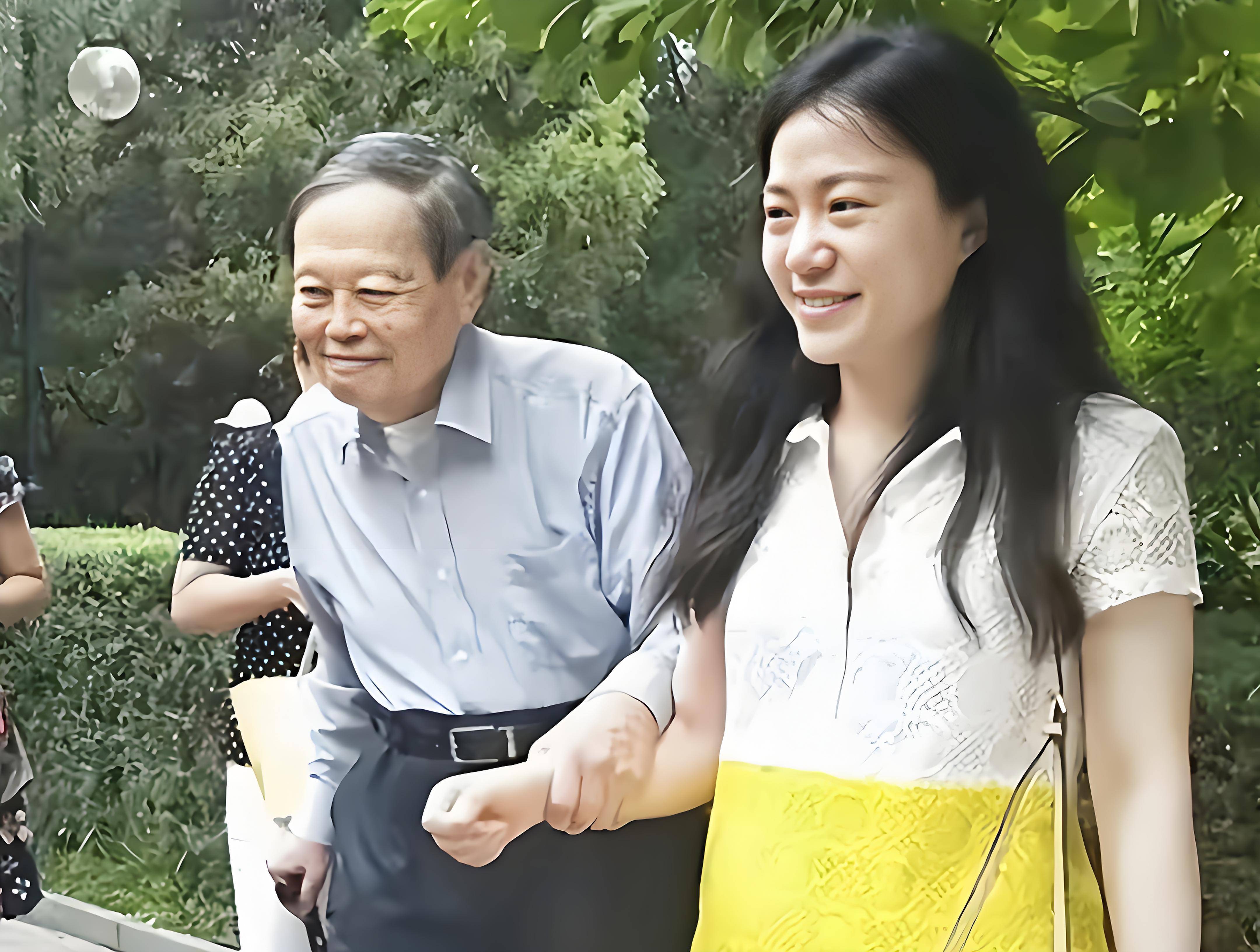

杨振宁和翁帆

2004年,82岁的杨振宁与28岁的翁帆结婚,引发社会广泛关注。两人相识于1995年汕头大学会议,当时翁帆是学生接待者。杜致礼去世后,翁帆的慰问信成为两人感情的起点。为配合杨振宁的作息,翁帆改变了熬夜习惯;丈夫住院时,她彻夜守候。他们共同翻译《曙光集》《晨曦集》,合作发表建筑史论文。杨振宁曾坦言:“翁帆是上帝赐予的最后礼物”,而翁帆则认为婚姻让她生活在“象牙塔中的象牙塔”。2010年杨振宁重病时,翁帆深夜奔走求医的经历,让外界看到这段感情超越年龄的坚韧。

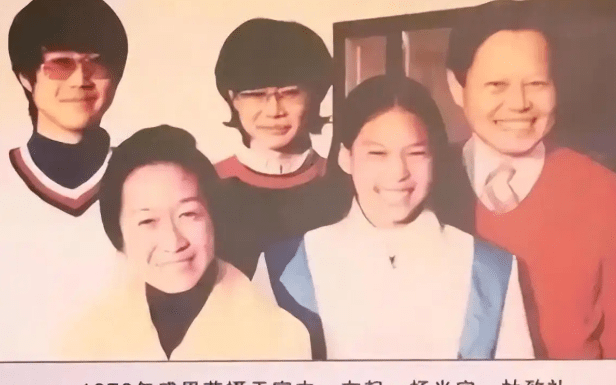

杨振宁与杜致礼育有三个子女,均定居美国且未继承父业。长子杨光诺1951年出生,祖父杨武之为其取名“光诺”,寓意“光耀诺奖”。巧合的是,杨振宁次年即获诺贝尔奖。但杨光诺选择了计算机工程领域,现为资深工程师。

1976年杨振宁全家福

次子杨光宇1958年生,既是化学家也是天文爱好者,曾发现过多颗小行星。幼女杨又礼1961年生,名字取自“又一个杜致礼”,如今是一名医生。

杨振宁的百年人生,是科学、爱情与家国交织的史诗。他与邓稼先诠释了“殊途同归”的友谊,与杜致礼成就了学术同盟式的婚姻,与翁帆展示了灵魂共鸣的可能。他曾总结自己的人生:“我从清华园出发,历经世界,最终归根故土。”这种跨越时空的生命轨迹,正是他人生最动人的诠释。

致敬103岁的科学家杨振宁先生,一代传奇就此落幕,但他的精神将永远激励后人前行。