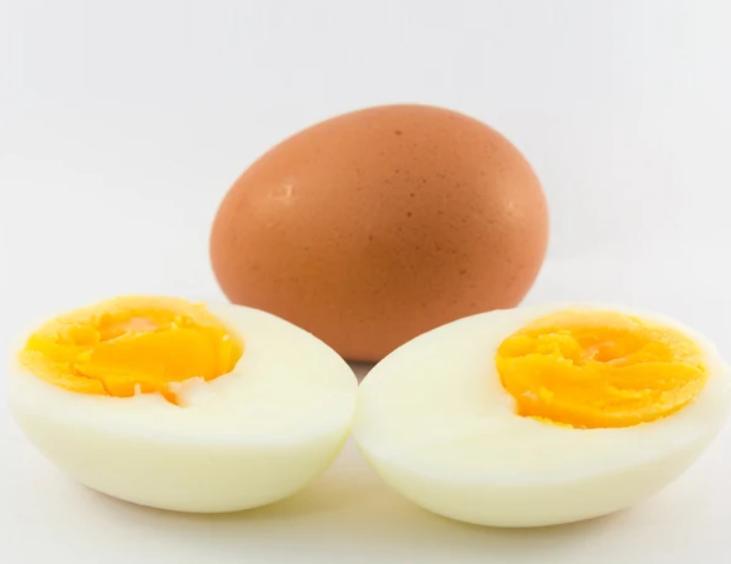

夜色已深,62岁的赵阿姨仍在餐桌前细细品味着她最爱的“蛋黄焗南瓜”。每周,她总会变着花样用咸鸭蛋黄、鸡蛋黄制作各种美食,偶尔还会加入动物肝脏,美其名曰“给家人补补”。

直到一次体检,医生严肃地告诉她:“您的血脂明显升高,血管已经出现早期硬化斑块,这与您常吃的这些美食密切相关。”赵阿姨惊讶地问:“不是说少吃肥肉就行了吗?怎么蛋黄反倒成了大问题?”她万万没想到,看似平常的蛋黄,胆固醇含量竟比肥肉高出十几倍!

许多人以为“远离肥肉、控制油腻”就能保护血管,实际上,您每天厨房里随手添加的蛋黄、咸鸭蛋、动物肝脏,才是真正的“胆固醇王者”。如果您或您的家人有“三高”、肥胖或心脑血管病史,更要警惕这些“隐形杀手”。您是否还认为蛋黄健康无害,可以随意食用?

“罪魁祸首”并非肥肉,餐桌上的隐形威胁更大!

一提到胆固醇,很多人首先想到的是五花肉、肥肉块。但实际调查结果令人震惊:100克五花肉的胆固醇含量约为70mg,而100克鸡蛋黄的胆固醇含量却高达1740mg,是肥肉的17倍!咸鸭蛋黄的胆固醇含量甚至突破2100mg,堪称顶级“胆固醇炸弹”。

2024年《柳叶刀·心血管健康》一项覆盖全国多个地区的流行病学研究首次披露:中国成年人每日摄入胆固醇的头号来源并非肥肉,而是蛋黄,蛋黄占总胆固醇摄入比例高达43%。而诸如猪肝、鸡肝等动物内脏,虽然一般用量较少,但每100克的胆固醇含量也轻松突破400mg,一不小心“补一补”,就成了血管的大敌。

更危险的是,很多中老年人抱着“鸡蛋越多越营养”的想法,一天吃2-3个蛋黄,甚至额外加上咸鸭蛋、松花蛋,只觉得便宜又美味,却无意间把每日胆固醇摄入量推高至每日推荐量的5倍以上。一旦长期超标,就等于在血管里埋下了“定时炸弹”。

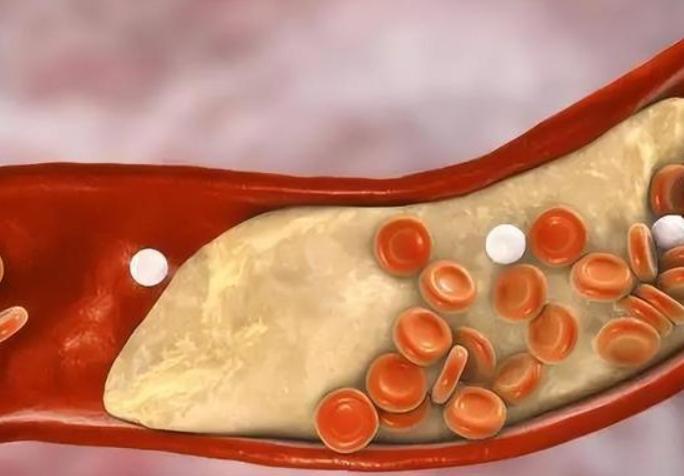

胆固醇如何变成“堵血管元凶”?无声伤害,悄然酿祸

胆固醇其实是人体细胞膜不可或缺的组成成分,同时参与激素、维生素的合成。但胆固醇分为两类:“好胆固醇”(高密度脂蛋白,简称HDL-C)和“坏胆固醇”(低密度脂蛋白,简称LDL-C)。

饮食中过度摄入胆固醇,特别是高危人群(如三高、肥胖、老年、心脑血管病史者),会让体内“坏胆固醇”大幅升高,沉积在血管壁,随着时间推移形成动脉粥样硬化斑块,最终让血管变窄变硬,严重时诱发心梗、中风。

2023年《美国心脏病学会杂志》研究显示:每日膳食胆固醇摄入高于300mg者,心血管事件风险高出普通人37%。而仅仅2-3颗咸鸭蛋黄的胆固醇含量,已超过这个红线。血管堵塞往往初期无任何明显不适,等到胸闷、心悸、头晕出现,常常代表血管斑块已相当严重,后悔就晚了。

哪些人是高危?这类人要特别警惕蛋黄、内脏

高血压、糖尿病、血脂异常、父母有心梗或脑梗家族史者,尤其是45岁以上男性和55岁以上女性,吸烟、肥胖、久坐等人群,肝脏代谢胆固醇功能下降,血液“坏胆固醇”更容易升高、更快形成斑块。

大样本研究证实:高血脂患者若每周吃鸡蛋黄>3个,心梗风险提升32%。家中如果有上述人群,更要控制食用蛋黄、肝脏、虾皮等高胆固醇美食,这远远比单纯“不吃肥肉”重要得多!

别再被五大胆固醇误区坑住!

误区一:“不吃肥肉就等于胆固醇低”:错!蛋黄、动物内脏、虾皮才是隐藏“炸弹”。

误区二:“鸡蛋越多越好”:错!健康成人推荐蛋黄每日1个,高危人群每周最多3个。

误区三:“胆固醇高没有感觉,可以不管”:错!它是无声杀手,等到有症状已晚。

误区四:“只要吃素不吃荤,就安全”:错!有些植物油、椰浆也可能间接提高胆固醇。

误区五:“吃药降胆固醇就万事大吉”:错!饮食、运动和必要药物需多管齐下才有效。

科学控胆固醇,护好血管,这样吃最靠谱

限量原则:高胆固醇食物如蛋黄、咸鸭蛋、动物内脏、虾皮,每周不超2-3次,每次适量。正常人每日蛋黄不超1个,高危人群建议每周最多3个,咸鸭蛋黄、松花蛋等含盐更高品种更要限量。

优选替代:多选用低胆固醇、高膳食纤维的食物,豆制品、鱼、坚果、全谷物、蔬菜水果。如用豆腐、鱼肉代替部分肉制品,不仅满足蛋白需求,还能降低胆固醇摄入。

健康烹饪:少油、少盐、蒸煮炖替代煎炸,若需要增加蛋白质摄入可多吃蛋白而非蛋黄。

坚持运动:每周保证中等强度运动150分钟,有助于提升“好胆固醇”,降低血管堵塞风险。

定期监测:家中有高危人群、三高、肥胖或已出现血脂异常者,每年至少检查一次血脂,高危者建议半年一次。发现异常,及时调整饮食和生活方式。

最后要提醒:胆固醇大部分由肝脏合成(占70%~80%),单纯禁食胆固醇不等于健康,极端饮食还有可能影响其他重要生理功能。健康饮食、科学限量、合理搭配,才是保护血管的关键。