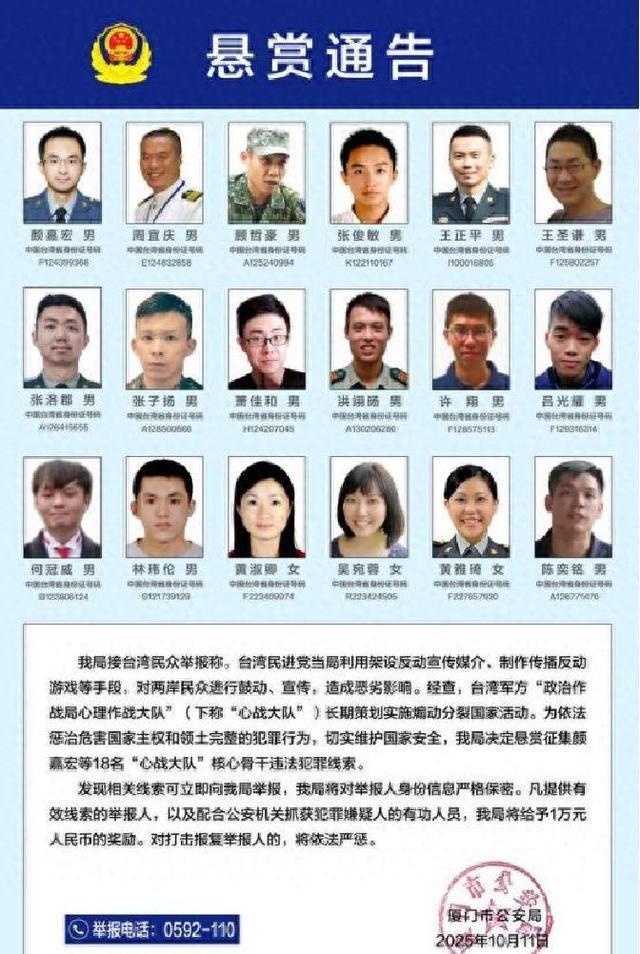

大陆警方近日公开了18名被通缉人员的详细名单,不仅包含了姓名、职务、涉案单位,还附上了身份证号和照片,并公开悬赏。这一举措,原本被一些人视为政治上的“口水战”,却迅速演变成了现实中的强硬手段。

眼下,最直接的后果体现在金融层面。多家由岛内当局控股的公股银行,已明确将被大陆通缉的人员列为“高风险”客户,导致他们贷款被拒、账户受到严密监控。这一变化引发了民进党“立委”王定宇的强烈不满,他怒斥银行“骨子里认的是五星红旗”,并重申大陆的通缉在台湾法律上并无效力。然而,银行方面并未直接反驳,只是表示会进一步调查并处理。显然,银行更担心的是风险问题,一张红牌足以将整个业务链拖入麻烦。

回顾整个事件的来龙去脉,我们可以发现,大陆此次点名的单位中,不乏资通电军、军情局、政战局心战大队等敏感机构,涉案人员被认定涉嫌违法犯罪。名单公布后,不仅岛内民众能够看到,国际金融系统也会留下相关痕迹。银行的风控系统会自动将这些身份贴上“风险”标签,跨境交易、外汇往来、信用评级等都可能受到牵连。对于岛内银行而言,与大陆保持大量贸易往来的现实不容忽视,任何牵连都可能带来严重后果。

进一步分析,我们发现许多所谓的“政治小金库”并非空穴来风。这些资金可能隐藏在香港、东南亚等地,常常通过灰色通道流通。一旦银行在风控端将这些账户标红,资金将被冻结、贷款被终止、合作被叫停。更严重的是,反洗钱系统会启动更严格的审查。一旦国际监管机构盯上,连原本可能有同情或支持的外方都不敢明目张胆地提供援助。这样的后果,无疑是实实在在的经济封锁,而非简单的名誉损失。

从策略上看,大陆此次的举措显然并非依靠武力或公开制裁。而是以名单、风控和金融制度为工具,将目标从公开舆论的舞台拉入生活的细枝末节,让所谓的“台独”人物在钱袋子上先遭遇阻碍。资金链断裂后,人际和社交也会逐渐收缩。这种方式见效快且成本低,已经明显从政治对抗转向经济社会层面的压制。

名单公布之前,一些人在岛内认为再怎么通缉也只是“象征性”的,认为岛内法律会保护他们,国际上也有保护网。然而现在他们发现,现实远比想象中残酷。银行的基本逻辑就是风控,一旦系统里出现红灯,后果几乎立竿见影。被列为“高风险对象”后,个人在金融生活上将遇到连环阻力:贷款难做、资产难转移、生计受限。

具体流程是这样的:大陆公布信息后,金融机构通过跨境信息共享或内部情报比对,识别出相关个体;风险模型将这些人和可疑资本流做关联;然后执行冻结、拒贷或终止合作。接着,相关账户可能被上报到更上层的监管机构,触发更严格的调查。等到这套链条启动,恢复正常需要的不只是政治声明,更多是复杂的法律和监管程序。

不少涉事者过去依靠境外资金维持运作,靠的是多渠道分散的灰色通路。现在这些渠道被精准盯上,他们再也走不到之前那条路了。对于那些还指望靠政治献金、境外援助过日子的人来说,眼下的形势越来越窄。有人会选择继续硬碰,有人会开始转向更隐蔽的金融操作,但风险只会更高。

在岛内,这件事也撕开了一个现实问题:当政治标签触及到金融和民生时,机构会优先考虑自保。银行做决策不是为了立场,而是看后台的风险敞口。当政党或个人寻求解释时,相关监管部门的回应通常是暧昧的——不否认,也不立刻给出解决办法,只说会去了解,后续再处理。这种表态本身就说明了一个状态:问题已经从政治话语转成了日常制度问题。

名单公布的细节很清楚:18人,各自挂的是具体职务、涉案单位,还有身份验证信息和影像。这种信息透明度高,意味着追踪和识别成本变低。对方付出的是技术和情报对接的代价,而被点名的一方付出的是生计和活动空间。这场较量,不再只是在媒体上互相骂战,而是把博弈带进了每个人的银行卡里。

总之,风向已经变了。相关当事人的银行业务和日常往来,已经开始出现实质影响。主管机关对外说会调查处理,接下来会怎样,留给时间来验证。