近期,谍战剧《沉默的荣耀》持续引爆收视热潮,峰值收视率突破4%,成为年度现象级作品。剧中于和伟饰演的吴石将军以一句“若一去不回,便一去不回”的台词,将革命者的忠贞信仰演绎得淋漓尽致。与以往谍战剧不同,该剧改编自真实历史事件,观众在观剧时早已知晓角色命运——那些令人敬佩的英雄终将慷慨就义,而令人愤慨的反派却能安享晚年。

正如电影《饮食男女》中老朱所言:“生活不像炒菜,可以把所有材料备好了再下锅。”真实的谍战生活充满不可预知的危险,英雄们无法从容布局,只能在生死边缘做出抉择。《沉默的荣耀》最打动人心的,正是这种明知前途未卜仍义无反顾的抗争精神。

与《沉默的荣耀》的热血激昂形成呼应,苏州大学教授、鲁迅文学奖得主王尧的新作《桃花坞》以另一种方式诠释抗争。这部小说以1937年的苏州桃花坞为起点,通过少年方后乐的成长轨迹,展现方家三代知识分子在时代巨变中的坚守与挣扎。

上款预约(to签)·点击图片可购买

王尧的创作灵感源自家族记忆:“日本鬼子的飞机从小镇上空飞过时,我的奶奶带着幼小的父亲躲在桌子底下。那个小孩就是我的爸爸。”小说中,方后乐与青梅竹马的黄青梅从苏州辗转至昆明西南联大求学,途中邂逅朱自清、闻一多等历史真实人物。这些大师与虚构角色的交融,共同勾勒出那个时代知识分子的精神图谱。

王尧曾自问:“如果回到那个年代,我是联大的先生或学生,我会如何自处?”这一追问,正是《桃花坞》的核心探索。小说中反复出现的“桃花坞妙就妙在没有桃花了,你想象哪里有桃花,哪里就桃花灼灼”,成为人物的精神象征——在现实桃花凋零时,知识分子仍能在精神世界中“遍植桃花”。

《桃花坞》虽以历史为背景,却指向“何为知识分子”的当代追问。当太平岁月中“遍植桃花”成为常态,我们关于精神桃花的想象又该落脚何处?这与《沉默的荣耀》中“若一去不回,便一去不回”的决绝形成精神共鸣——无论是战火中的慷慨赴死,还是困境中的精神坚守,都展现了中国知识分子在民族危难时刻的精神高度。

当观众为《沉默的荣耀》中的英雄落泪后,不妨走进《桃花坞》的世界,感受中国文人在历史洪流中的心路历程。这种体悟,或许能让我们对时代责任有更深的理解。

上款预约(to签)·点击图片可购买

《新时期文学口述史》

王尧历时二十余年完成的这部口述史著作,通过与李子云、莫言、铁凝等59位当代作家的对谈,真实再现中国当代文学史的鲜活细节。作为国内首部“新时期文学”口述史,它对中国文学研究具有里程碑意义。

《历史·文本·方法》

本书从文本出发,梳理当代文学史的重要概念与命题,考察莫言、汪曾祺等作家的创作,探讨重写文学史的可能性。王尧试图建立文学文本与世界、现实的联系,为文学研究提供新方法。

《日常的弦歌:西南联大的回响》

王尧另辟蹊径,从日常生活视角讲述西南联大的故事。通过梅贻琦、朱自清等人物的生活细节,展现这所传奇大学在困境中的坚守与变革。

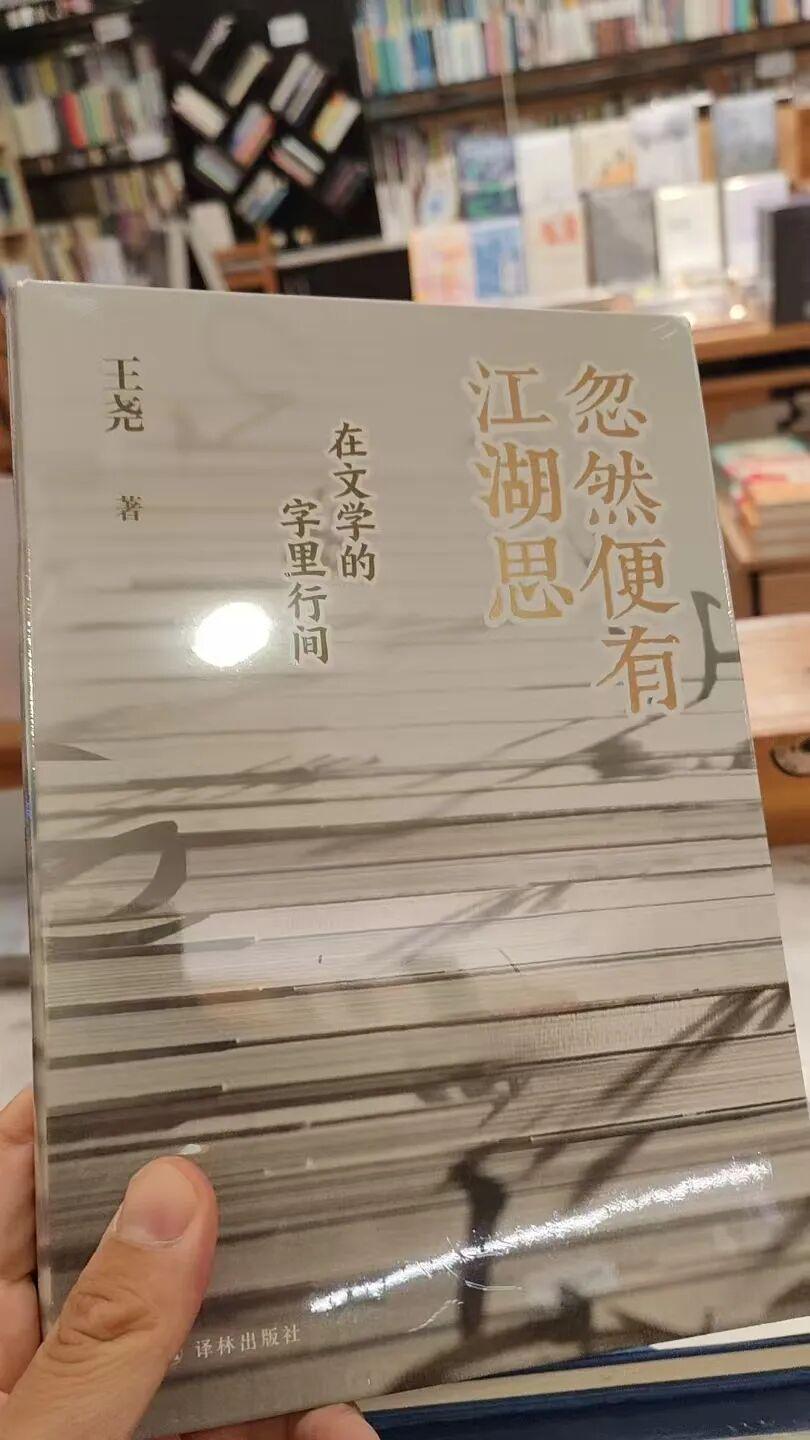

《忽然便有江湖思》

本书收录王尧的文学批评随笔,既有对《新“小说革命”》等宏观问题的论述,也有关于莫言、汪曾祺的微观作品分析。二十三篇文章短小精悍,展现作者对文学史、小说变革的深刻思考。

上款预约(to签)·点击图片可购买

购书福利

王尧老师即将在慢书房举行签售会,读者可下单备注“to签+题词”获取专属签名。以上五本书均支持上款签名服务,扫描二维码即可预约活动或定制服务。