1999年,一桩关于司法补偿的案件引发了广泛关注:聂曦遗孀高秀娟携幼子向台湾当局申请刑事补偿金,却因聂曦所涉“叛乱罪”不在补偿范围内而遭拒。这一事件不仅是一个家庭的悲剧,更折射出台湾地区白色恐怖时期司法救济的局限性,以及政治案件受难者家庭在体制夹缝中寻求正义的艰难历程。

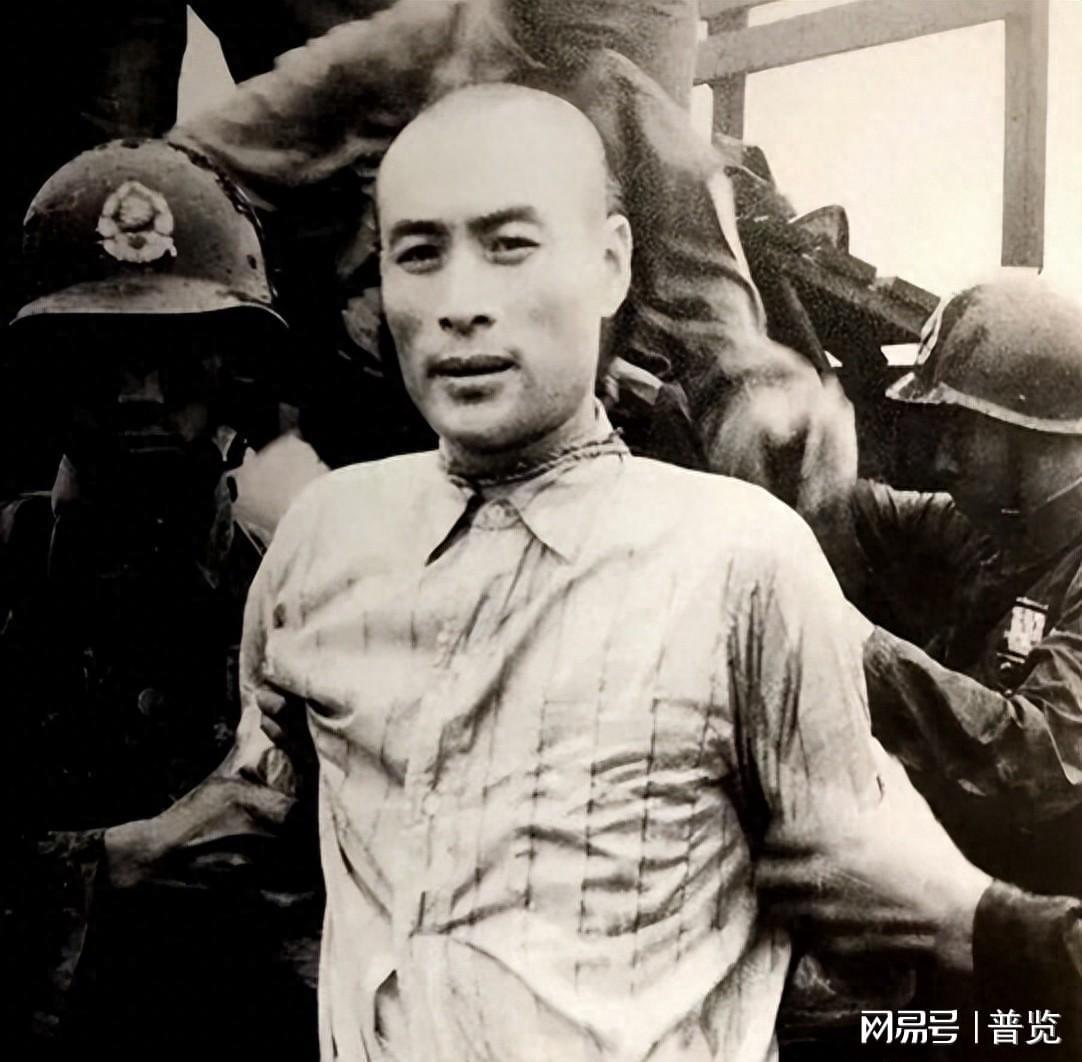

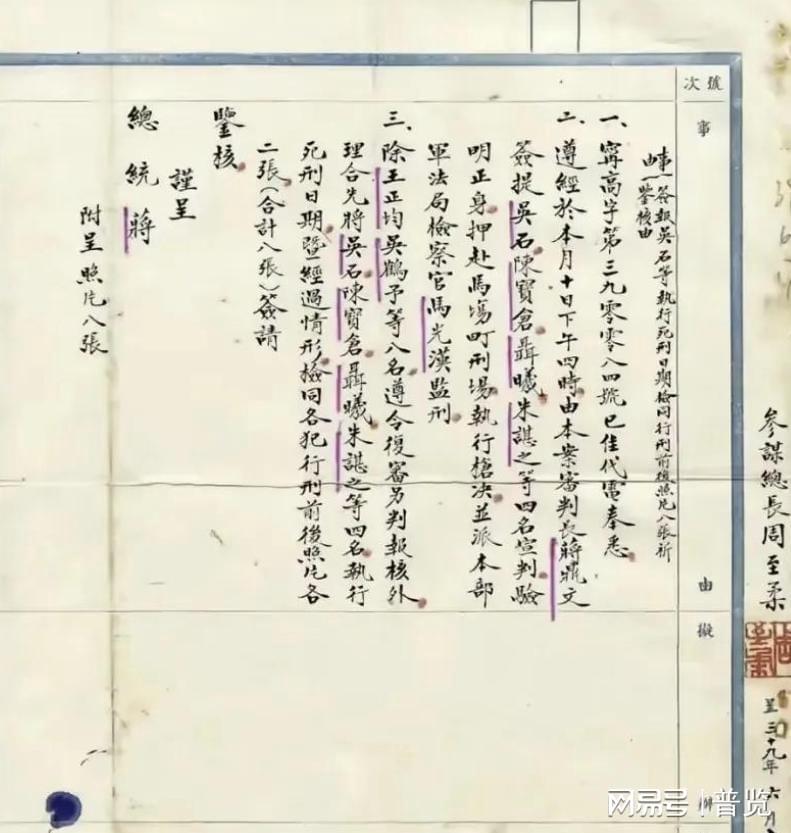

上世纪五十年代,白色恐怖的阴霾笼罩台湾,司法档案中堆满了政治案件。聂曦的名字被卷入“中共台湾省工委案”,军法部门迅速行动,将其逮捕。1951年,军事法庭以“颠覆政府”等罪名判处聂曦死刑并立即执行。这一判决并非孤例,当时《惩治叛乱条例》的出台,使得“叛乱罪”成为死罪的常见理由。据统计,1950年至1954年间,军事法庭处理的政治案件多达两万九千多件,牵连十四万人。审判节奏极快,辩护权利被严重剥夺,证据要求也极为宽松。

1959年,台湾出台了《冤狱赔偿法》,规定羁押期间若最终未被起诉或判无罪,可向官方申请补偿。然而,该法第二条却设置了障碍:若因“故意或重大过失”导致冤狱,则不予补偿。在实际操作中,政治犯往往被认定为“自愿承担风险”,因此难以获得补偿。这一条款直至2010年才被司法院释字第670号解释宣告违宪,理由是其未具体考量行为性质和责任,一刀切地拒绝补偿不合理。然而,对于聂曦等早已判决执行的案子,这一解释已无济于事。

刑事补偿制度随后逐步变革。2011年,《冤狱赔偿法》更名为《刑事补偿法》,删除了排除条款,扩大了补偿范围。无论是羁押、鉴定留置还是刑罚执行,均可申请补偿。新法还规定,以前的案子可在两年内申请重审。然而,实际操作中,像高秀娟这样的情况,因年代久远、档案缺失,难以达到“发现新事实”的条件。据台湾地区文献会统计,2015年以前,与聂曦案类似的补偿申请通过率不足三成。

聂曦案的特殊性在于其“叛乱罪”的政治标签。白色恐怖时期,“匪谍”一词成为官方镇压的工具。1950年《中央日报》社论直言:“台湾是反共抗俄基地,与奸匪勾结者死有余辜。”在这种舆论环境下,司法打击似乎变得天经地义。九十年代台湾民主化后,成立了“补偿基金会”,但补偿标准却引发争议。有人认为全额补偿是“否定反共历史”,有人则批评部分补偿是“虚伪的和解”。

两岸司法互助协议的签署似乎为解决这一问题提供了新途径。2009年生效的《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》第三条规定了罪赃移交的合作。然而,政治受难者的补偿问题并未纳入司法互助范围,敏感的历史评价问题一直被回避。大陆方面更倾向于将白色恐怖受难者视为民族伤痛的一部分,主张通过历史研究来还他们公道,而非走司法程序。

高秀娟的经历正是转型正义困境的典型。2005年,她参加台北市文化局举办的“白色恐怖墓冢勘查活动”,试图推动历史正名和补偿。然而,行政体系以“法不溯及既往”为由拒绝补偿。这种案子反映了民主社会在处理历史罪责时的两难:既要守住法律形式主义和制度稳定,又难以实现道德上的救赎。台湾学者王晓波曾指出:“六张犁乱葬岗那201座墓碑,每一座都是制度性暴力的证据。”

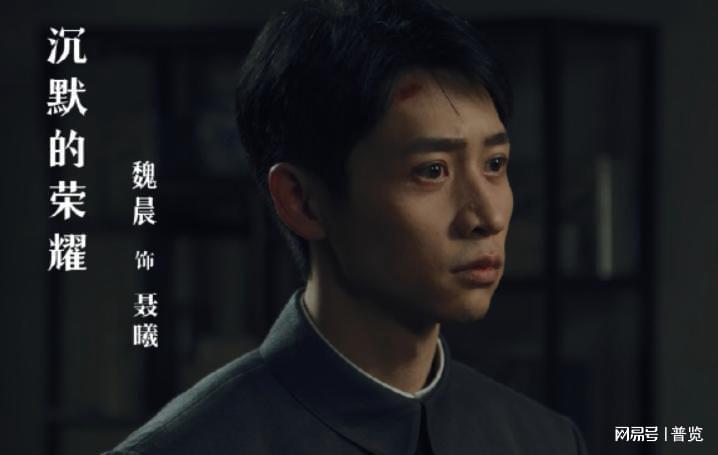

聂曦案不仅是一个家庭的悲剧,更是一个观察法治与政治博弈的样本。从《冤狱赔偿法》到《刑事补偿法》,台湾地区在清算历史上迈出了几步,但还远远不够。两岸对白色恐怖这段记忆的讲述也不尽相同,在统独话题下,记忆政治变得尤为复杂。高秀娟于2010年病逝,未能拿到补偿金。她儿子聂守仁后来专心从事学术研究,用这种方式保存父亲的记忆。从司法上的抗争到文化上的传承,或许这才是另一种与历史和解的方式。