【2023年11月15日清晨,重庆江北国际机场T3航站楼】

拄着黄杨木手杖的张永兴突然停下脚步,灰白眉毛下浑浊的眼睛盯着廊桥尽头的玻璃幕墙。'怎么又把我带回台北?'这句带着川音的嘟囔让推轮椅的女儿手一抖,全自动登机口映出的银色反光里,九旬老人的身影与1949年春那个背着行囊的年轻士兵悄然重叠。

七十四载乡音未改

1929年生于北碚嘉陵江畔的张永兴,1949年随国民党部队撤台时才二十岁。在桃园眷村的七十四年里,他始终保留着三个习惯:用搪瓷缸喝老荫茶、每年清明朝西跪拜、以及拒绝子女学普通话。'父亲总说,重庆话是刻在骨头里的密码。'小女儿张明慧擦拭着轮椅扶手上的雾气说道。2023年两岸直航恢复后,老人执意要独自完成这场迟到的归乡——尽管医生警告他心室肥大,尽管导航软件显示重庆到台北的直线距离只有1300公里。

镜像城市的错位时空

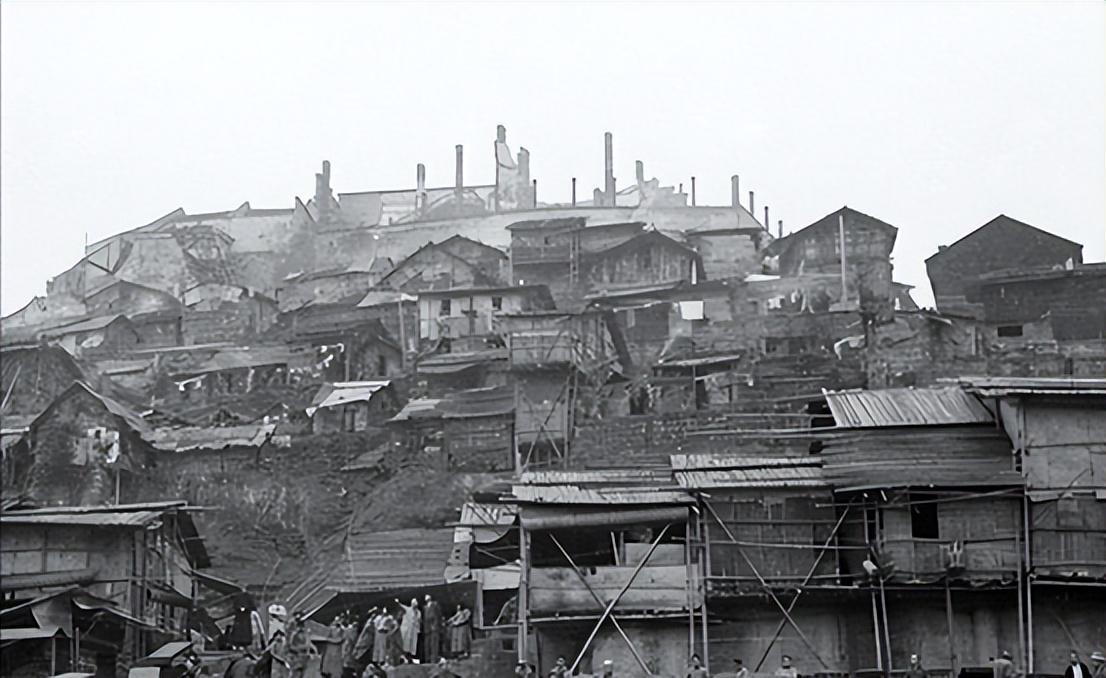

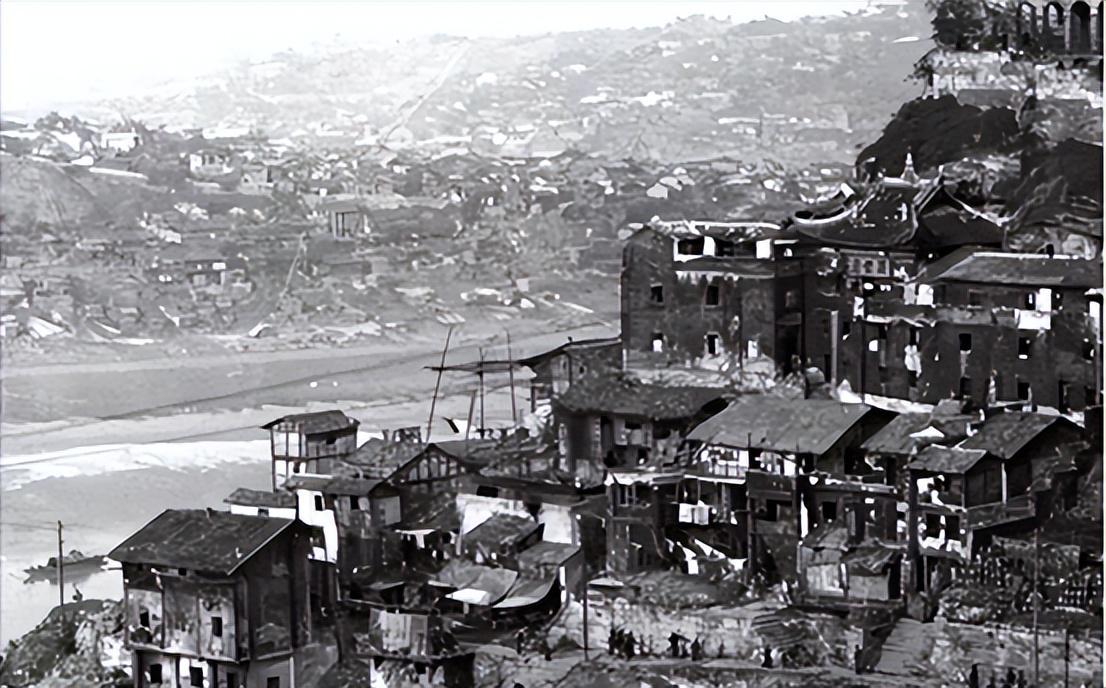

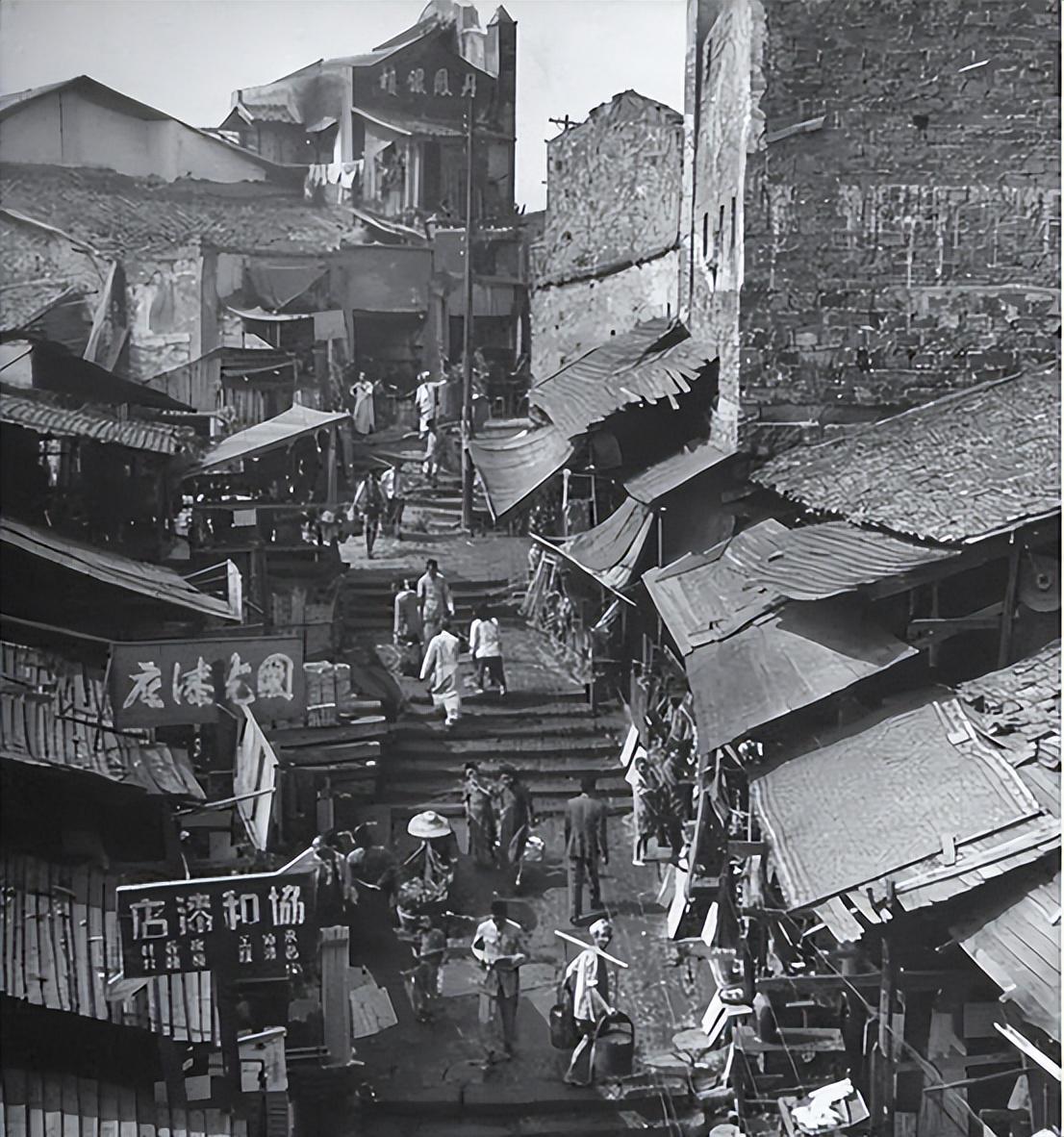

当轻轨2号线穿楼而过的瞬间,张永兴突然抓紧了女儿的手。'解放碑的钟声呢?'他盯着车窗外悬浮的轨道问。子女们这才意识到,老人记忆里的重庆是1940年代的缩影:青石板路蒸腾着豆花饭的香气,朝天门码头飘荡着川江号子,而眼前这座拥有3100万人口的直辖市,早已用洪崖洞的LED灯带和来福士的观景台重构了天际线。

'2000年重庆直辖时,GDP增速连续五年超12%。'随行的退役军人事务局工作人员指着江对岸的写字楼解释。但老人显然更在意防空洞口的青苔——那个他童年时和兄长躲空袭的地方,如今只剩半截石拱门立在商业综合体旁。当他用颤抖的手指抚摸斑驳的岩壁时,监控摄像头默默记录下这个跨越世纪的触碰。

方言解锁记忆密码

在渝中区退役军人服务中心,当68岁的堂侄女张秀兰用纯正的重庆话喊出'要得嘛'时,张永兴眼角溢出的泪水打湿了胸前的'抗战老兵'徽章。心理学教授李明远分析称:'自传式记忆需要特定线索触发,方言作为文化基因载体,能瞬间激活被时空压缩的情感维度。'

这种文化认同的冲击在晚餐时达到顶峰。当九宫格火锅的牛油香混着辣椒面扑来时,老人突然用筷子敲着瓷碗唱起《嘉陵江上》:'那一只悲惨的白色鸟,在寒风里哀哀地叫...'邻桌的年轻食客们先是一愣,随即跟着打起节拍。服务员后来回忆说,那晚的火锅底料比平时多加了半斤花椒。

两江夜话中的历史回响

返台前夜,老人执意要去南山'一棵树'观景台。当3D灯光秀在长江上空投射出'重庆欢迎您'的字样时,他突然指着江心说:'1942年躲空袭,我就是从那里游到对岸的。'子女们这才知道,父亲随身携带的铁盒里,除了泛黄的全家福,还有半块被江水泡发的青砖——那是当年老宅的残片。

次日清晨,当车队经过寸滩保税区的智能仓库时,老人盯着全自动化分拣线看了很久。'告诉那些年轻人,'他突然对孙辈说,'打仗要靠勇气,建设要靠智慧。'车窗上的雾气再次模糊视线,这次他用指甲刻下的是'保重'二字,旋即被晨风吹散成细小的水珠。

数据背后的情感共振

据退役军人事务部统计,自1987年两岸开放探亲以来,像张永兴这样返乡的川籍老兵已达3.2万人次。西南大学历史系教授指出:'这些个体叙事构成了特殊的记忆场域,当九旬老人用方言与00后对话时,实际上是在完成历史与未来的握手。'

在桃园机场登机口,张永兴突然转身,对着重庆的方向行了个不太标准的军礼。这个动作让安检人员愣了神——他们不知道,七十四年前那个春天的清晨,也有个年轻士兵在同样的位置,朝着完全相反的方向敬过礼。