作品声明:内容取材于网络

10月18日,杨振宁先生在北京去世,享年103岁。这位科学巨匠的一生辉煌无比,然而鲜为人知的是,他内心深处也藏有一段不为人知的遗憾与心酸。

他年仅22岁的小舅子,在他的家中吞药自尽,而他与妻子杜致礼,只能眼睁睁看着弟弟走向死亡。更令人唏嘘的是,他本有机会阻止这场悲剧,却未能及时出手,这究竟是怎么回事呢?

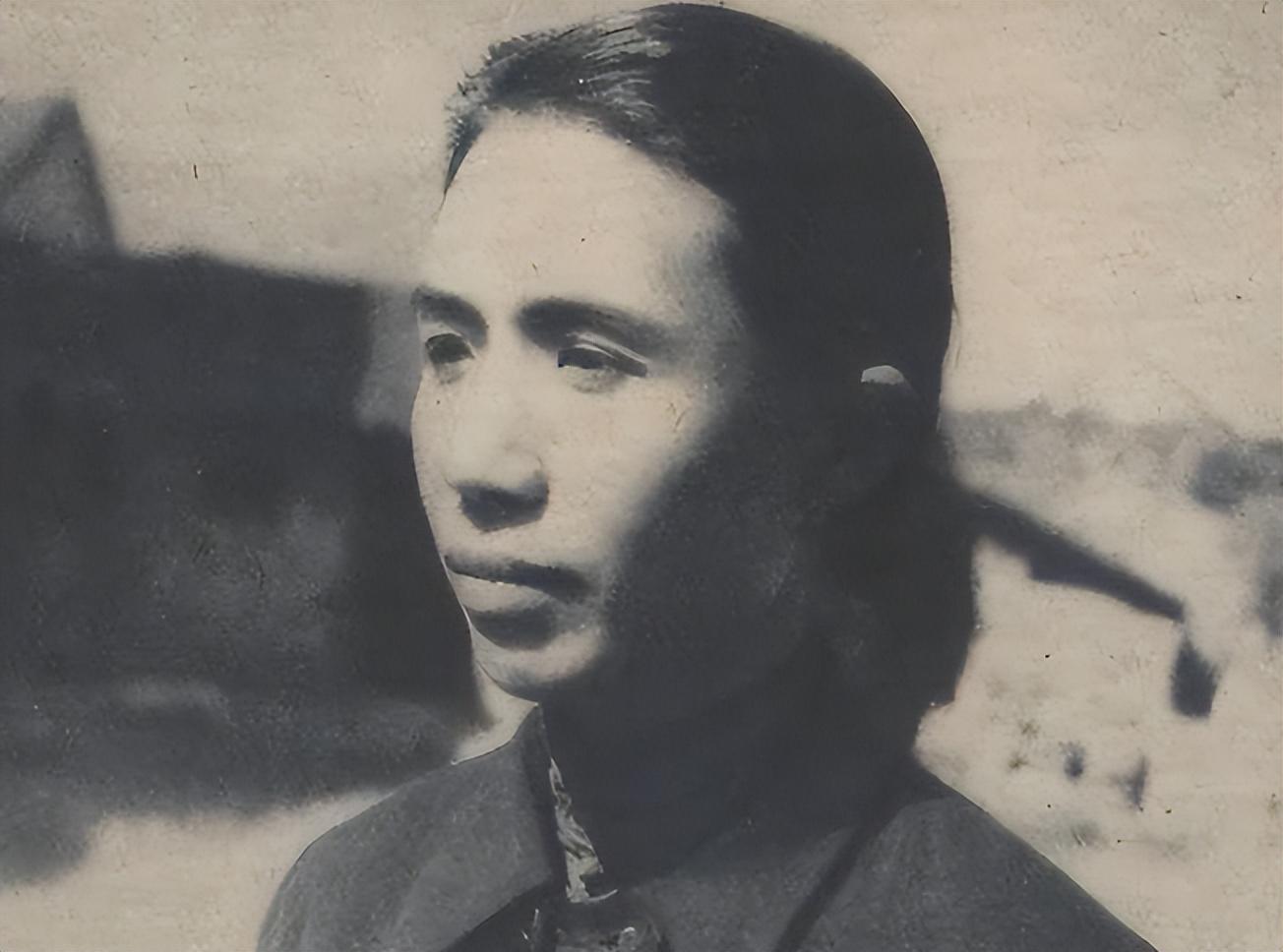

杜致礼,杨振宁先生的第一任妻子,他们的缘分始于1944年的西南联大附中。那时,杨振宁是代课老师,而杜致礼则是一名高二学生。1945年,杨振宁踏上留学之路,两年后,杜致礼也追随他的脚步前往美国。在异国他乡,两人重逢并很快擦出了爱情的火花。

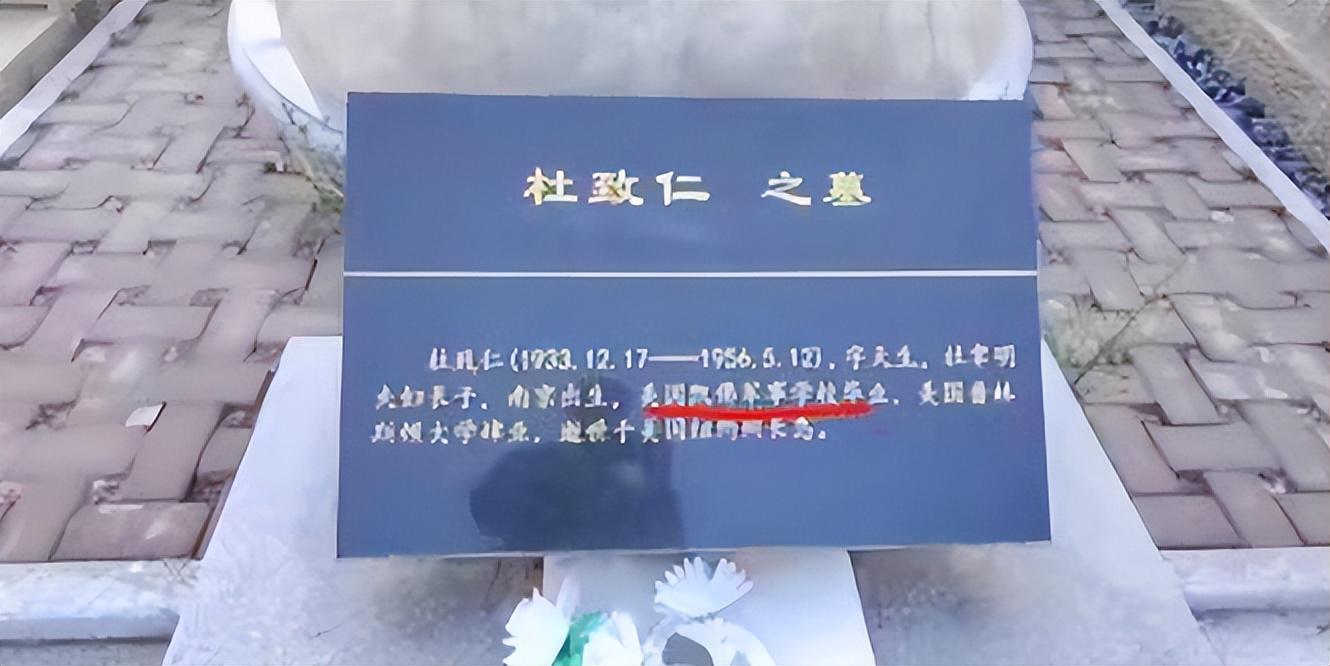

1949年,杜致礼与杨振宁在美国结为夫妻,而杜致仁,作为杜致礼的亲弟弟,自然成了杨振宁的小舅子。

杜致仁学习成绩优异,1953年他收到了美国大学的录取通知书,满怀希望地跟随姐姐的步伐来到美国求学。然而,命运似乎并不眷顾这个年轻人。杜家此时全靠母亲曹清秀一人支撑,早已家道中落,无法承担高昂的留学费用。

为了继续学业,杜致仁不得不申请银行贷款。前三年,一切都还算顺利,但就在大学还剩一年就要毕业时,他的贷款突然被银行收回了。

第四年的读书贷款不仅没有批下来,银行还要求他立即还清前三年所欠的7000美元巨债。对于当时的杜致仁来说,这无疑是一个天文数字,相当于美国底层家庭不吃不喝两年的收入。

走投无路的他,只好写信给台湾的母亲求助,声称只需要3000美元就能顺利拿到大学本科毕业证,然后工作赚钱还债。

曹清秀为了儿子,豁出老脸给蒋介石写去一封求助信。然而,老蒋却并不以为然,只答应借1000美元,还要分两年给。曹清秀无奈之下,只好把拿到的500美元第一时间寄给了儿子。看到只有500元那一刻,杜致仁的天仿佛塌了下来。

此时的杜致仁已经走投无路,他把最后的希望寄托在了姐姐和姐夫身上。他希望他们能帮忙想想办法,看能不能帮他找个能赚钱的工作。

杨振宁和杜致礼也察觉出了弟弟的情况不对,答应会帮他出主意。然而,承受能力差的杜致仁,在当晚回到房间后就吞下了一瓶安眠药。

等到第二天被姐姐发现时,杜致仁的身体已经凉透了。这位才22岁的年轻人,就这样遗憾地离开了人世。

昨天还好好地,一夜之间人就不在了。这对杜致礼来说,无疑是残忍的;对杨振宁来说,没能阻止这场悲剧,也成为了他一生无法弥补的遗憾。

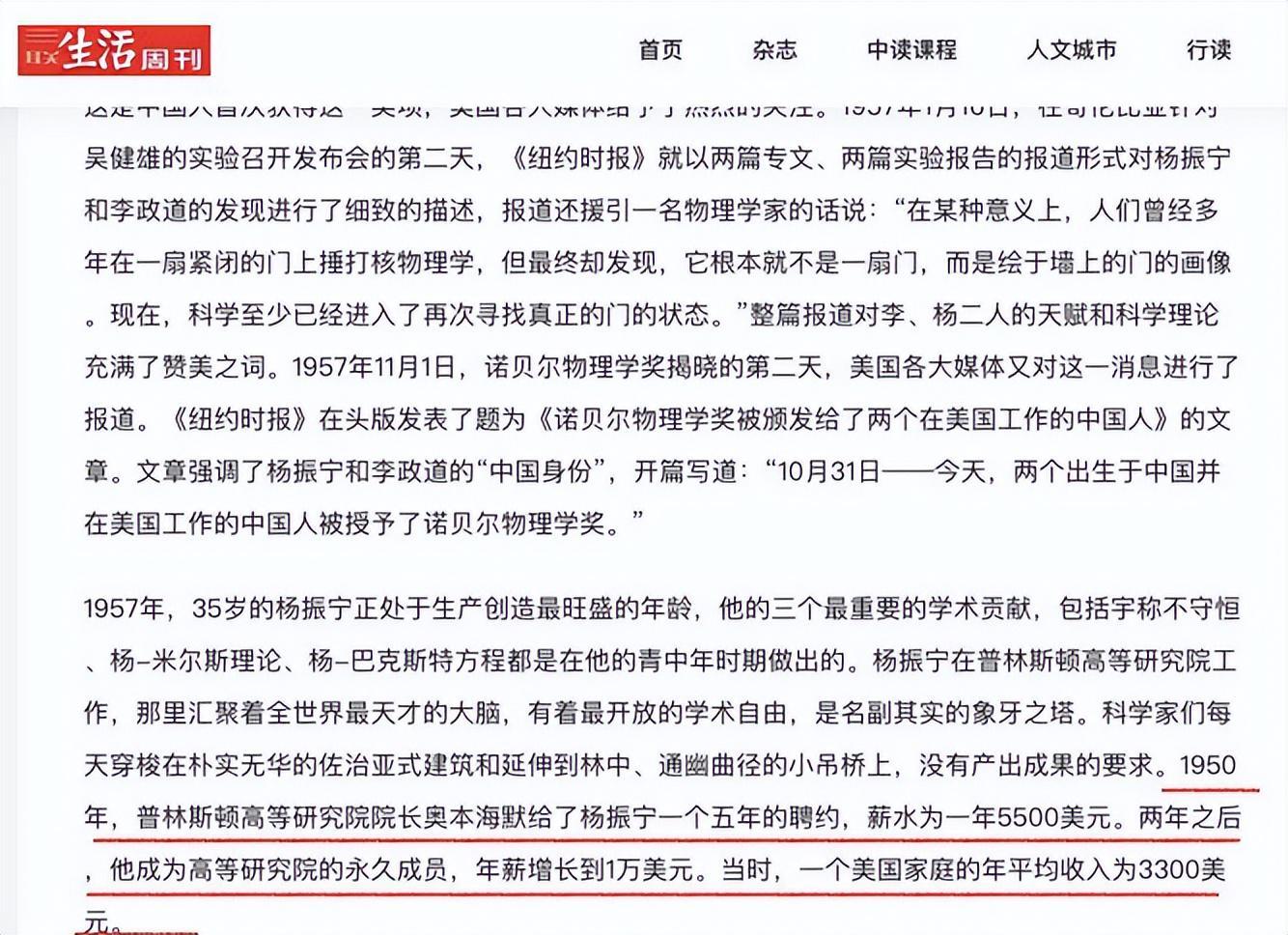

要知道,那时候杨振宁在美国已经有一份高薪工作,一年薪资高达10000美元,是普通家庭收入的3倍之多。

但他却没有及时伸出援助之手,拉小舅子一把,只能眼睁睁看着弟弟在家中自杀。想到这些,他们内心也定然十分后悔。

如果他们当晚就承诺会在金钱上资助杜致仁,或许就能挽救他的生命。但也有人了解后发现,当时杨振宁的生活也过得紧巴巴的,他刚买房子不久,还要还房贷,没有太多余力去帮助小舅子。

那时候他还没有获得诺贝尔奖,如果再多等一年,等杨振宁获奖,他就有3万美金的奖励,这时借钱给小舅子还债就轻而易举了。可杜致仁却因为迈不过贫穷和自尊这道坎,把命留在了杨振宁的美国家中。

原本杜家经济状况是很不错的,1947年杜致礼赴美读书时,杜家经济尚可,孩子留学也可以毫无负担。可1949年,就在杜致礼和杨振宁结婚那年,杜家状况急转直下。

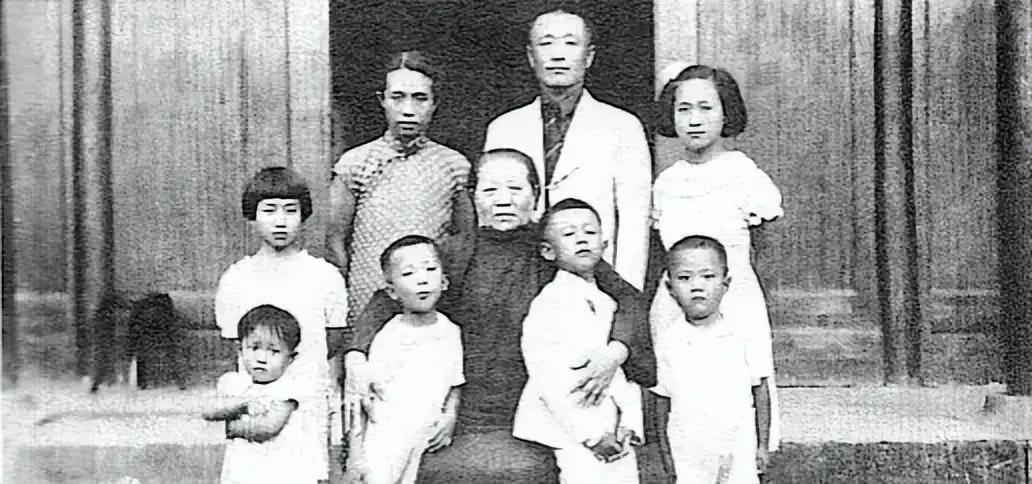

那年时局动荡,杜聿明战败被俘,妻子曹清秀无奈抛下他,带着6个孩子去了台湾。

可在台湾,他们并没有得到很好的安顿庇护,生活一落千丈,日子过得十分拮据,经常需要周围人的接济。如果老蒋念在杜聿明的面子上,及时伸出援手,资助杜致仁留学,或许这场悲剧就不会发生。

但不管怎样,杜致仁的离开已经是不可挽回的事实。

杨振宁作为他最后一棵救命稻草,却没有在关键时刻发挥作用。在活着的人看来,这是无尽的遗憾。如果当时能多说一句,多给杜致仁一些安全感,或许他会做出不一样的选择。

晚年,杨振宁陪在杜聿明和曹清秀身边,可能也会后悔没有留住他们的儿子吧。