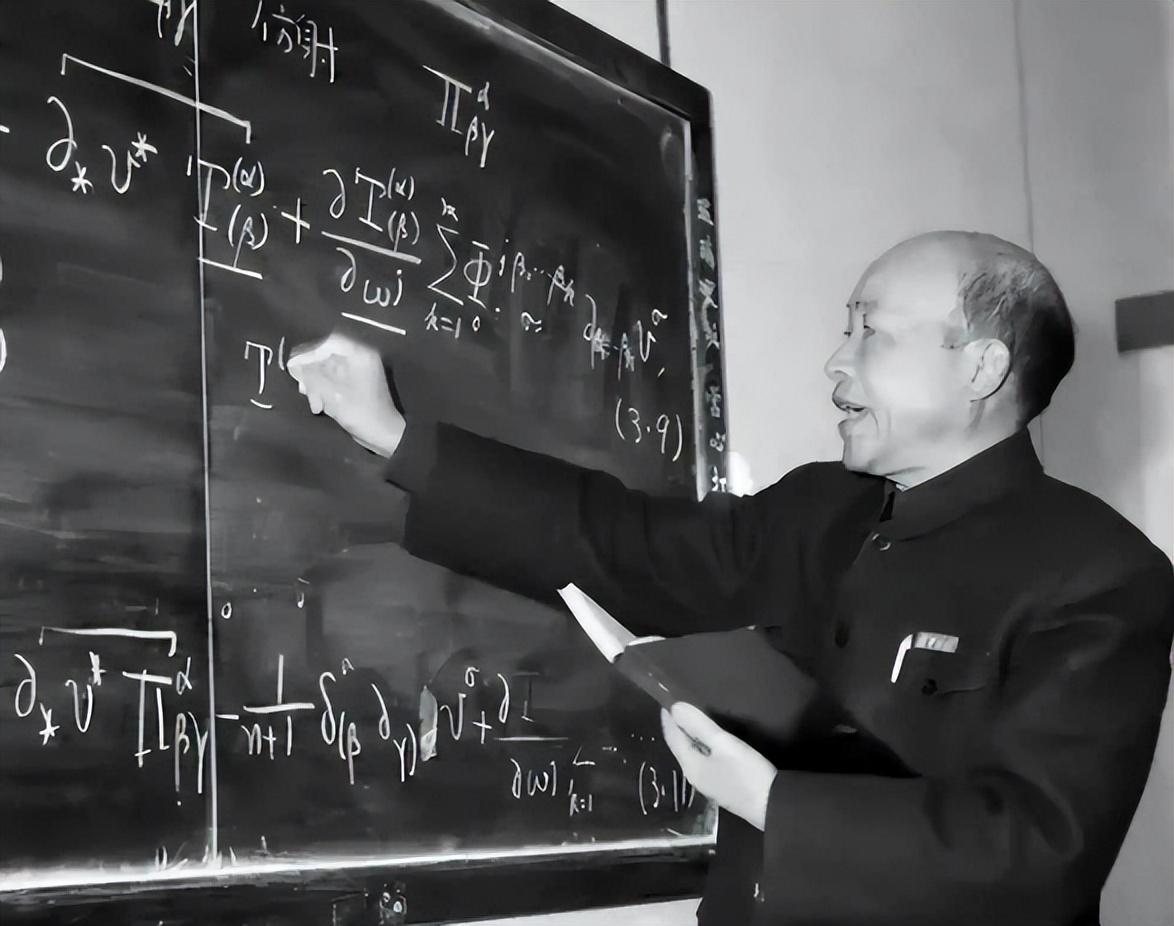

在复旦大学子彬院前,一尊铜像静静矗立,上面镌刻着“苏步青”三个字及其生卒年。这位被誉为“东方第一几何学家”、“数学之王”的学术泰斗,以创立中国微分几何学派而名垂青史。

然而,鲜为人知的是,这位科学巨匠曾动情地表示:“我的学问和成就,一半是夫人给的。”那么,这位夫人究竟是谁?她与苏步青之间又有着怎样的跨国情缘呢?

樱花、几何、同心结

1924年,日本仙台,东北帝国大学数学系迎来了一位来自中国的年轻学子——苏步青。

年仅22岁的他,以第一名的优异成绩考入这所著名学府的研究生院。此前,在东京高等工业学校求学期间,他遭遇了1923年关东大地震,所有书籍和笔记化为灰烬。然而,他硬是在废墟旁依靠零星资料备考,最终以数学、物理、外语全部满分的成绩震动考场。

这位天才学生来自浙江平阳的一个山村,原本难逃辍学的命运。幸得校长洪岷初慧眼识珠,动用学校公款资助他完成小学学业。此后,他又历经辗转考入浙江省立第十中学,并获得了留日深造的机会。

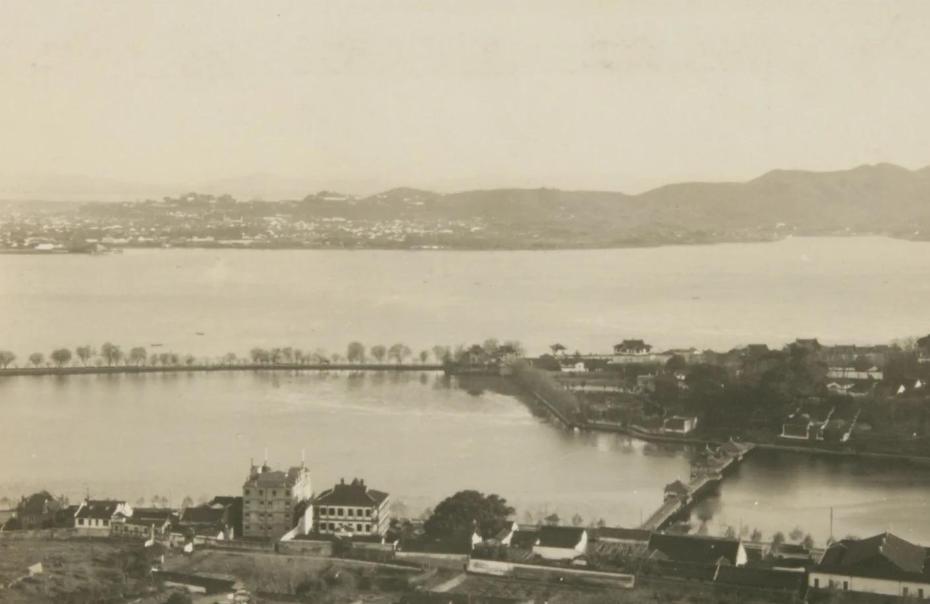

在仙台求学的日子里,经同学茅诚司引荐,苏步青得以拜访本校松本米子一家。松本教授是国际知名的几何学家,其长女米子出身仙台书香世家,精通古筝、书法、插花,气质娴雅端庄。

交谈中,苏步青对中国古典诗词的信手拈来与米子对唐代文化的深刻理解产生了奇妙的共鸣。此后,他常去松本家借书请教,实则为了能多看她一眼。

松本教授虽欣赏苏步青的数学才华,但也不舍将女儿远嫁异国。他意味深长地对米子说:“若此人能成为我专业领域内第一名,便应允婚事。”

苏步青没有辜负这份期许,他废寝忘食地钻研几何难题,很快以数篇开创性论文确立了自己在数学界的地位。

1927年,学业有成的苏步青向米子郑重提出了归国的志向。面对忐忑的恋人,他坦诚地描绘了即将面临的艰难:贫瘠的科研环境、未知的战乱、微薄的薪资。然而,米子却毫不犹豫地回答:“我早已想定,一朝学成,我就跟你回去!”

她紧接着又添了一句,字字铿锵:“不论你到哪里,我都跟你去!中国是你的故乡,现在也应该是我的第二故乡!”这位日本名门闺秀的赤诚让苏步青热泪盈眶。

1928年5月8日,樱花盛开的季节,两人在仙台喜结连理。松本教授手执女儿郑重托付给这位中国学生:“我将米子交给你了,她自小没有吃过苦,望你体恤。”苏步青向岳父深深鞠躬。

烽火、陋室、桐油灯

1931年,苏步青兑现承诺,携米子与长女苏德晶回到阔别12载的祖国,于浙江大学数学系任教。然而,满怀报国热情的他遭遇的却是冰冷的现实。

浙大地处杭州远郊,校舍简陋,物资匮乏,国民政府拖欠薪俸成常态,有四月之久分文未发。

初为人母的米子抱着嗷嗷待哺的婴儿,眼看丈夫日夜钻研却衣食无着,心如刀割。1937年,卢沟桥的炮声打破了平静,战火迅速蔓延至沪杭,浙江大学被迫西迁。

整个中国陷入颠沛流离,苏家亦不能幸免。米子以一己柔弱之躯,担负起保护丈夫、八个年幼子女以及维系家庭日常的千钧重担。

他们辗转浙江建德、江西泰和、广西宜山,跋涉五千余里,最终于1940年初抵达贵州湄潭。逃亡路上,敌机轰炸,米子趴在地上用身体蜷缩护住怀中幼儿;泥泞崎岖的乡道上,她背着行囊,牵着惊恐的孩子,在逃难的人流中艰难挪步。

挤在破旧船舱或闷罐车里,她尽力安抚哭闹不休的孩童,让疲惫的丈夫能合眼片刻。到达湄潭后,浙大教职员工散居在乡间农舍或寺庙厢房。

苏家挤进两间四面透风的破旧茅屋,屋顶覆着薄薄的稻草,雨季时屋内四处漏雨。粗粝的玉米饭、南瓜汤,甚至是野菜糊糊成了主食填肚。

昔日仙台书斋里抚琴作画的闺秀,如今却要日复一日在烟熏火燎的土灶旁,为全家人的一日三餐绞尽脑汁,精打细算。

她的古筝早已深藏箱底,尘封了所有的雅趣爱好。更为凶险的是来自日本的威逼。日寇占领华东后,日本驻杭州领事曾多次寻访苏宅,妄图利用米子的日籍身份诱迫苏步青夫妇“合作”或去沦陷区任教,开出了优厚条件。

然而,夫妇二人立场鲜明,不为所动。米子更是以斩钉截铁的口吻回应侵略者:“我已经过惯了中国人的生活,我是苏家的人,苏步青到哪里,我就到哪里!”

甚至在父亲松本教授病危之际,思乡心切的她接到日本来电,也只是躲在无人的角落独自痛哭了一场,便强忍悲痛做出抉择:“我不回去,无论如何,我跟着你。”

昏暗潮湿的茅草屋一角,米子用省下的钱买来一盏简陋的桐油灯。每当夜幕降临,苏步青便伏案于此,在豆大的灯火下奋笔疾书。外面是隆隆的炮声与家国的忧虑,屋内只有纸笔摩擦的细微声响和运算几何难题的专注面庞。

米子则坐在一旁,缝补衣物、照顾孩童,尽量不发出声响打扰。

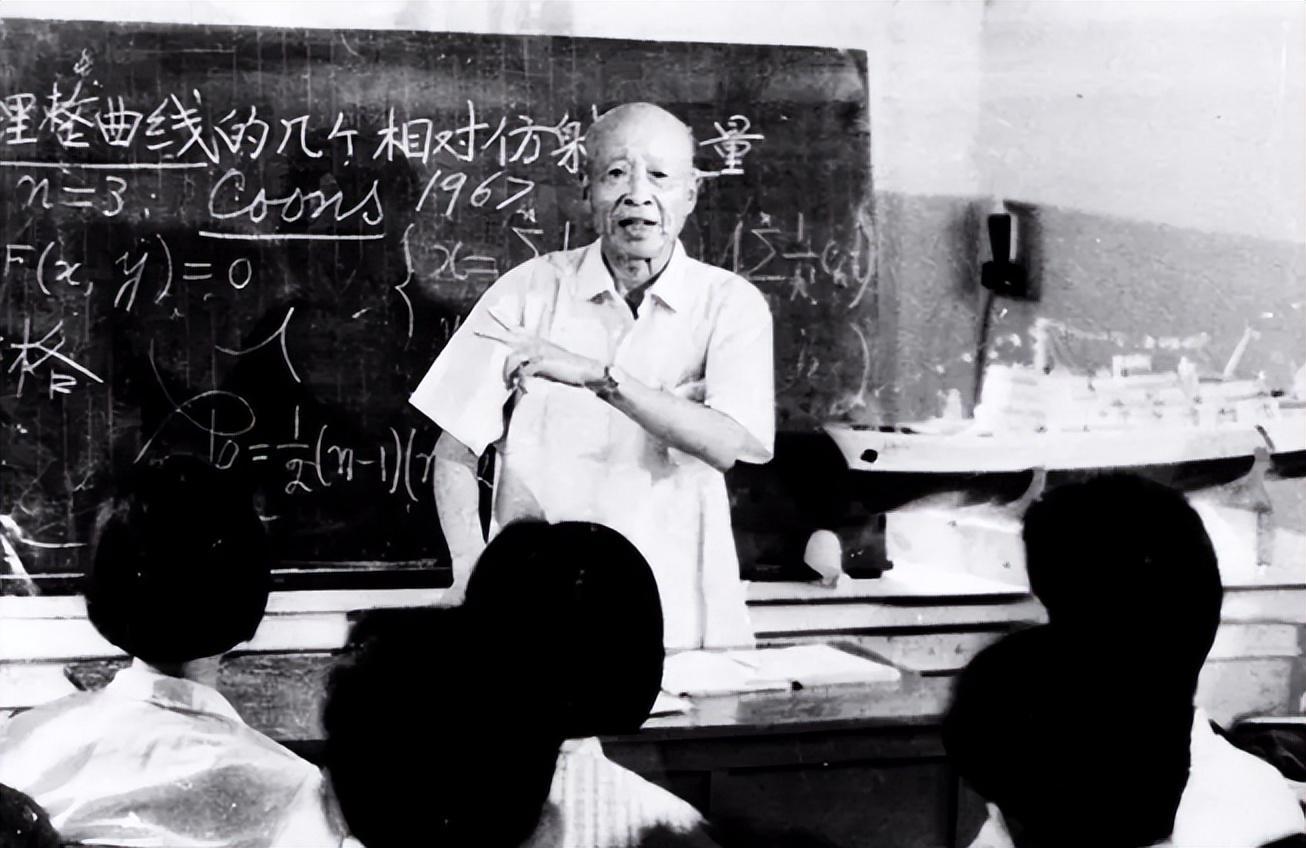

在桐油灯燃起的这方静土里,苏步青迎来了学术研究的“高产期”。这一时期,他开创性地研究仿射微分几何与射影微分几何,撰写发表多篇奠基性论文,将中国微分几何学推向了世界前沿。

1944年,英国科学家李约瑟访华来到“东方剑桥”的浙大,对此间学者在如斯艰苦条件下的卓越成就由衷赞叹。这份沉甸甸的国际声誉背后,是米子以日籍之身,在中华大地最艰难困苦的年代,用瘦弱却无比坚韧的肩膀,为丈夫照亮的知识星空。

归化、银发、未了情

1952年,新中国院系调整,苏步青奉调任复旦大学教授,举家迁往上海,生活看似终于安定下来。此时的她已为苏步青养育了八个子女,国家百废待兴,物资匮乏,苏步青的收入既要养活十口人,又要支撑儿女们的教育费用。

米子展现出常人难以想象的节俭与牺牲精神,为了确保丈夫在外形象得体,她耗尽心血为其添置像样的衣物;而她自己,整整43年未曾为自己添置一件新衣,常年穿着洗得发白的旧衫。

家中三餐,她把有限的肉蛋几乎全部分给正在长身体的孩子们和伏案工作的丈夫,自己常常只吃酱菜米饭,甚至在碗底暗暗给苏步青埋下小肉块。这份呵护,令晚年的苏步青每每回忆起来都心痛不已。

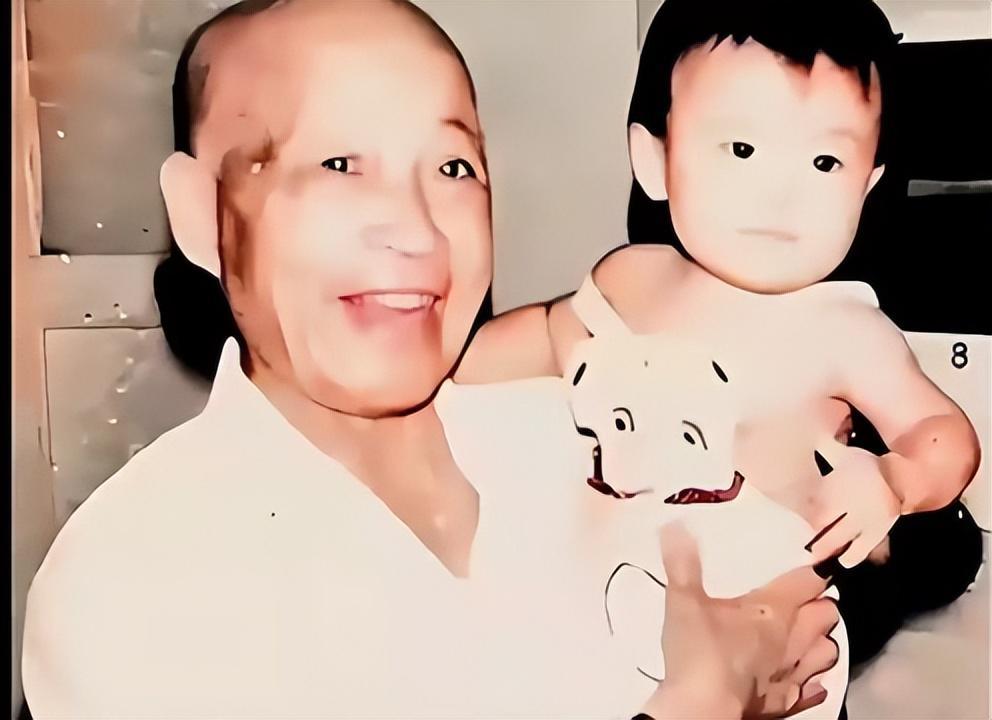

1953年,是米子生命中重要的归属之年。经过慎重申请,中华人民共和国正式批准她加入中国国籍,成为新中国成立后首批加入中国国籍的日本友人之一。她郑重选用丈夫的姓氏,定名“苏松本”。

在虹口区的派出所领到那份沉甸甸的国籍证书时,这位曾经历战火洗礼的坚强女子,眼中噙满了热泪。“阿拉是中国人了,”她带着未褪的日本口音,用新学的上海话欣喜而自豪地对邻里说。

1979年,在隔绝整整43年后,中日邦交正常化为苏步青夫妇带来了故国重游的机会。白发苍苍的苏步青,携同样步入暮年的苏松本回到了日本。

面对仙台熟悉的故宅与亲友,苏松本感慨万千,物是人非之中夹杂着数十年漂泊的复杂心绪,此次探望,更成了诀别。长期积劳成疾与压抑的岁月,严重损害了苏松本的健康。

回国后不久,她罹患了多发性骨髓瘤,病情日渐沉重。1981年,她不得不住进上海华东医院,在生命最后的日子里,苏步青抛开了所有重要的事务,风雨无阻,每日必定前去医院陪伴。

有一次,苏松本颤抖着伸出枯瘦的手,轻轻抽出丈夫头顶几根刺眼的白发,呢喃道:“人老了,白头发也是正常的。”苏步青便默默剥开一个桔子,将果瓣递到她嘴边。两人都知道,告别的时刻将近。

弥留之际,她平静而执着地嘱咐丈夫:“我最放不下的是你,一定要好好活下去……”1986年5月23日,这位为中国数学家奉献了一生的日本女性,在丈夫身边永远阖上了双眼。

苏松本去世后,苏步青陷入长久的思念,妻子的照片从不离身,贴身放于西装内袋。在他随后荣膺全国政协副主席、中国数学会名誉理事长等显赫身份,以及学界、国家授予的种种荣光之时,他内心思念的始终是先他而去的妻子。

在夫人追悼会上,这位名满天下的数学泰斗望着人群,说了那句肺腑之言:“我的学问和成就,一半是夫人给的。”从此以后,他的世界失去了一半的光彩,另一半则永远活在了心间。