中新网新乡10月8日电 (李海珠) 金秋十月,河南省新乡市原阳县黄河岸边的稻田披上金装,沉甸甸的稻穗在秋风中摇曳,空气中弥漫着丰收的喜悦。依托黄河自流灌溉的天然优势,这片曾被盐碱覆盖的土地,如今已成为中原地区重要的粮食产区。

近日,中新网记者深入新乡市农业实验室与田间地头,探访当地如何通过科技创新推动农业现代化转型。

“过去这里连草都难长,现在成了‘中国第一米’的主产区。”原阳县太平镇菜吴村党支部书记吴振邦指着连片稻田介绍,通过引黄灌溉与土壤改良,当地形成了独特的“夜潮土”地质,为水稻生长提供了天然优势。在原阳智慧农业控制中心,巨型屏幕上实时跳动着数万亩农田的墒情、苗情数据。技术人员介绍,当地已建成覆盖测土配方施肥、水肥一体化、病虫害预警的智慧监测体系,并与中国农科院等机构合作培育出“黄金晴”等优质稻种,实现单产提升15%以上。

在水牛赵村的稻田里,记者看到螃蟹在稻梗间穿梭,泥鳅在浅水中游弋。“这种立体种养模式让每亩地收益突破万元。”村支书赵俊海算起经济账:水产动物排泄物成为天然肥料,减少30%化肥使用;水稻为水产提供栖息环境,提升水产品品质,形成“稻因鱼而优,鱼因稻而贵”的良性循环。目前,原阳县已推广“稻鳅共作”“稻蟹共生”等模式超2万亩,开发出“稻鳅大米”“黄河蟹田米”等特色产品,通过农事体验活动带动乡村旅游,年接待游客超10万人次。

“以前施肥靠经验,现在靠数据。”新乡县七里营镇永昌家庭农场负责人马文昌轻点手机,智能配肥站即刻启动定制化生产。这套由河南心连心化学工业集团研发的系统,通过采集土壤养分数据与作物需求,生成个性化施肥方案。公司研究院院长刘锐杰透露,企业已构建覆盖全省的土壤数据库,与20余家科研机构合作突破氮磷高效利用技术,使化肥利用率提升12%,相关成果惠及500万亩农田。

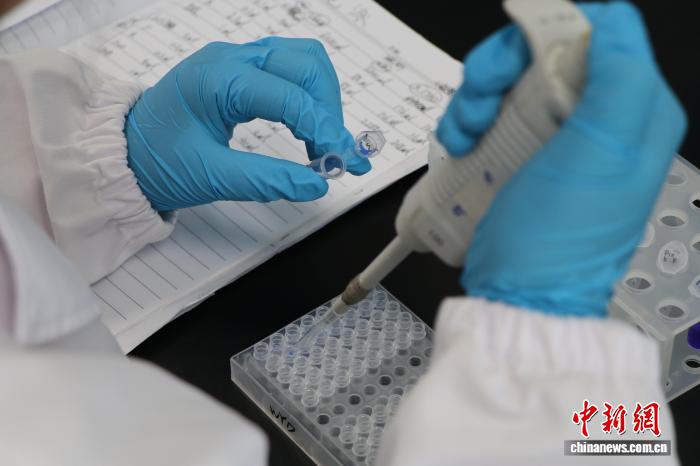

在中原农谷展厅,数百个装有小麦种子的玻璃瓶整齐排列。“普冰03”“郑麦379”等品种标注着突破性指标:抗赤霉病能力提升40%,蛋白质含量达16%。作为国家生物育种产业创新中心的核心载体,这里正加速形成千亿级种业集群。河南省小麦产业技术体系首席专家雷振生提供的数据印证了创新成效:河南小麦单产从80斤跃升至800斤,自育品种覆盖率超85%,这得益于新乡构建的“产学研用”一体化生态,将实验室成果快速转化为田间生产力。

从治理盐碱地到打造智慧农谷,新乡的农业变革为黄河流域生态保护和高质量发展提供了生动样本。随着中原科技城、中原医学科学城与中原农谷形成创新三角,这片土地正孕育着更多农业现代化的可能。(完)