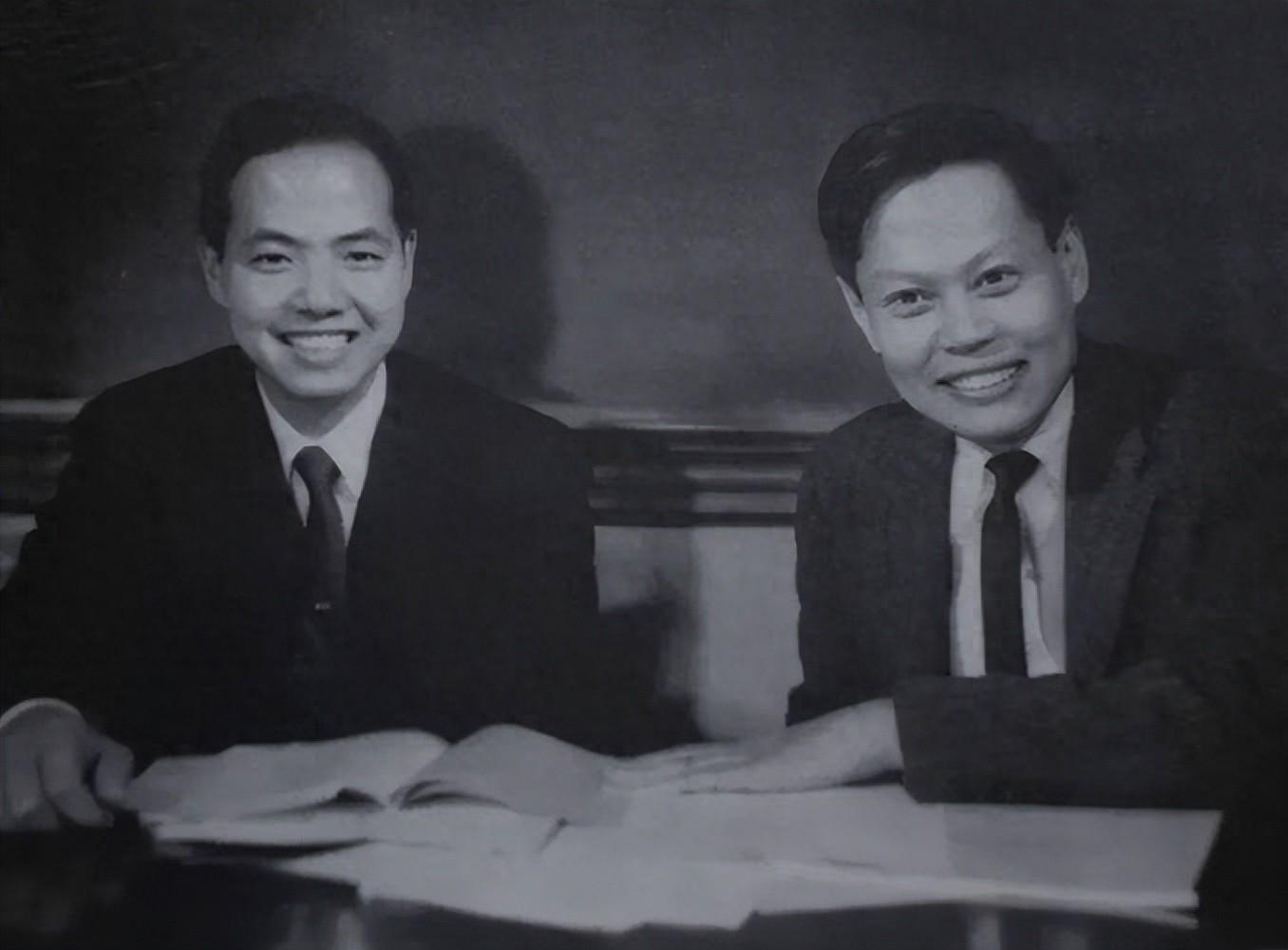

两位科学巨匠并肩站在诺贝尔奖领奖台上,不到五年后却分道扬镳,这段持续六十年的恩怨成为华人科学界最大的遗憾。1957年的斯德哥尔摩,两位年轻的中国面孔因'弱相互作用中宇称不守恒'理论共同获得诺贝尔物理学奖,创造了诺贝尔奖史上获奖最快纪录之一,从论文发表到获奖仅13个月。

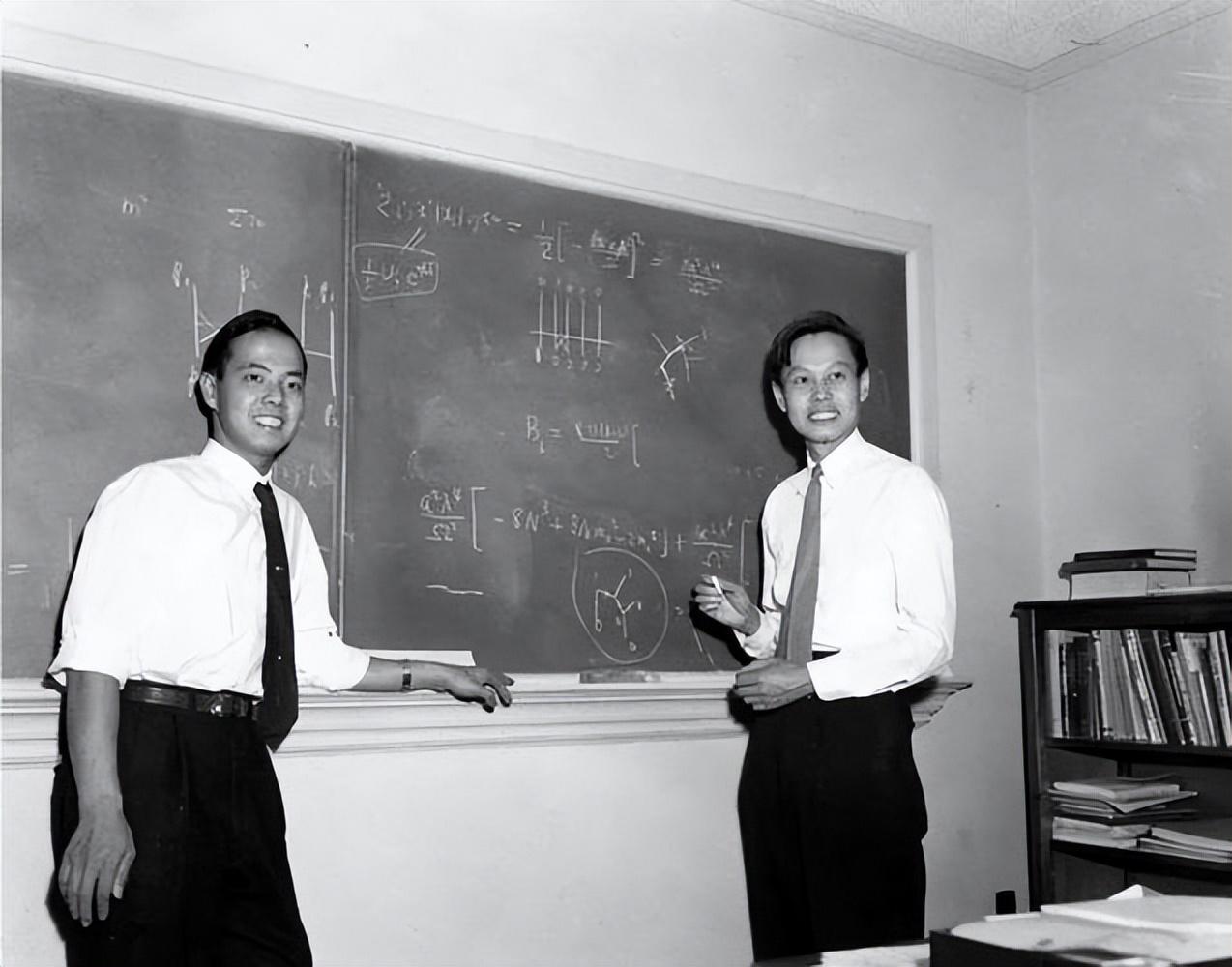

在普林斯顿高等研究院的草地上,人们经常能看到这对'黄金搭档'激烈讨论的身影。研究院院长奥本海默称赞他们是'令人赏心悦目的景致'。谁能想到,短短五年后,这对亲密无间的合作伙伴会走向彻底决裂,余生再未和解。

李政道和杨振宁的缘分始于1946年的芝加哥大学。当时,24岁的杨振宁已是芝加哥大学助教,而19岁的李政道则是刚来自中国的留学生。两人同为西南联大校友,杨振宁比李政道高两个年级。杨振宁受老师吴大猷所托照顾新来的留学生,帮助李政道等人找房子、办手续。这种'师兄带师弟'的关系迅速发展为亲密友谊。

1947年夏天,李政道用奖学金买了一辆二手汽车,带着杨振宁和友人凌宁一起自驾游美国西部。1951年,在杨振宁的推荐下,李政道受邀来到普林斯顿高等研究院。两家人比邻而居,关系密切,开始了正式合作。他们首先在统计力学领域发力,1951年秋季连续发表两篇重要论文,首次给出了不同热力学函数的严格定义,引起了爱因斯坦的重视。1952年,爱因斯坦专门邀请两位年轻人长谈数小时,临走时还握着李政道的手说:'祝你未来在物理上成功。'

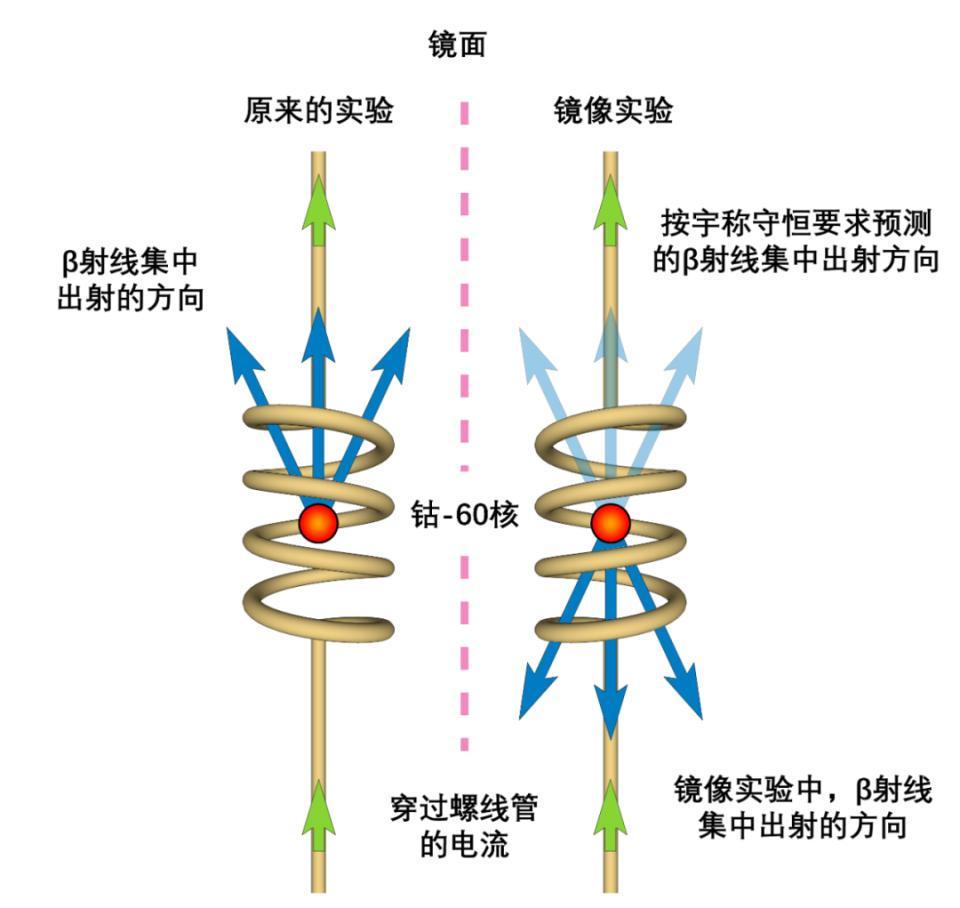

李政道和杨振宁合作的最巅峰成果是1956年提出的'宇称不守恒'理论。当时物理学界存在一个难题——'θ-τ之谜',两种介子质量、寿命相同,但衰变方式不同,与当时公认的'宇称守恒定律'相矛盾。1956年4月底5月初的一天,杨振宁开车从长岛到纽约哥伦比亚大学找李政道讨论。两人在百老汇125街口的白玫瑰咖啡厅激烈辩论,李政道首次提出了宇称不守恒的突破性想法。

杨振宁起初强烈反对这一'离经叛道'的观点,但最终被说服。随后两周,他们进行了密集计算分析,完成了那篇后来获得诺贝尔奖的论文《弱相互作用中宇称守恒的问题》。论文由李政道执笔,署名按国际惯例为'李政道与杨振宁'。

吴健雄

1957年1月,吴健雄团队通过实验证实了宇称不守恒。这一发现彻底改变了物理学界对对称性的认识,被誉为'20世纪物理学中的革命'。

在荣誉面前,两人关系的微妙裂痕开始显现。最早的矛盾起源于论文署名次序。1951年他们合作完成的两篇统计力学论文中,第一篇《凝聚理论》署名是'杨振宁和李政道'。杨振宁提出自己年长四岁,希望名字排在前面。李政道感到惊讶但勉强同意。

晚年李政道

第二篇论文《格气和伊辛模型》时,李政道坚持按国际惯例以姓氏字母顺序署名,改为'李政道和杨振宁'。这一看似细微的调整,已在李政道心中埋下疙瘩。1957年诺贝尔奖颁奖典礼成为关系转折点。到达斯德哥尔摩后,杨振宁突然提出希望按年龄顺序优先领奖,其夫人杜致礼也要求晚宴时走在李政道夫人秦惠君前面。

李政道对此感到意外且不悦,但在夫人劝说下勉强同意。这一妥协为日后更大矛盾埋下伏笔。

1962年,《纽约客》杂志刊登伯恩斯坦的《宇称问题侧记》,成为两人关系的'引爆点'。杨振宁阅读校样后提出两个要求:将文中所有'李和杨'改为'杨和李',或添加脚注说明署名顺序仅为字母排序。李政道认为这些要求'无聊'且'对科学精神的亵渎'。激烈电话争吵中,杨振宁情绪激动甚至落泪,但李政道最终表示:'我们的合作到此为止吧。'

此后数十年,两人通过学术著作和公开信持续交锋。争论焦点始终围绕'宇称不守恒思想谁先提出'。李政道在2003年的公开信中明确表示:'我和杨振宁争论的主要焦点是:在1956年我们合作发表,1957年获得诺贝尔奖的论文中,有关宇称不守恒的思想突破是谁首先提出来的。'

随着时间推移,李政道和杨振宁的分歧延伸至中国科学界,尤其在高能物理发展路径上。李政道主张建设高能加速器,重视基础科学研究;而杨振宁反对建设高能加速器,力主发展应用科学。他们的学术分歧,不可避免地带有个人恩怨的色彩。

尽管存在分歧,两人分别为中国科学事业做出巨大贡献。李政道推动建立了CUSPEA计划,在1979至1989年间帮助数百名中国学生赴美深造。他还建议设立博士后流动站、国家自然科学基金等,推动中国基础研究发展。

杨振宁晚年回国定居清华,推动科学教育,组建清华大学高等研究院。2015年,他放弃美国国籍,重新成为中国公民。

李政道曾比喻:'两个孩子在沙滩上奔向闪光的宝藏,一个说'我先看到的',另一个说'是我打开的门'。他们最终找到了金色的帝国,却再也回不到当初的并肩。'这一寓言形象地道出了两人关系的悲剧本质。

杨振宁曾羡慕地引用苏东坡诗句:'与君世世为兄弟,更结来生未了因',并感叹:'很遗憾,我和李政道没能做到这点。'他将两人关系破裂称为'一生中最重要的悲剧'。奥本海默对这场分裂的评价尤为尖锐:'李政道该停止高能物理,杨振宁该去看精神科。'这一评价虽显刻薄,却折射出旁观者对两位天才分裂的深切遗憾。

2024年8月,李政道以97岁高龄逝世;2025年10月,103岁的杨振宁也随之离世。随着两位主角的逝去,这段持续跨越一个甲子的恩怨终成历史。

两对夫妇的合影

李政道和杨振宁的故事犹如一面棱镜,折射出人性在智慧巅峰处的挣扎。正如杨振宁曾经承认的:'我们两个人的关系,有时候比我们和我们的太太之间的关系还要密切……这样深厚的一个关系,在破裂的时候,跟一个婚姻的破裂,是在同一等级的痛苦。'

两位科学巨匠的离去,标志着一个时代的终结。尽管恩怨已随岁月飘散,但他们留下的科学遗产和合作教训,将继续照亮后来者的道路。