人们常用“盖棺定论”来评价一个人的一生功过。享年103岁的著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、清华大学教授杨振宁先生去世后,网上掀起了对他的悼念潮。然而,争议也如涟漪般不时泛起。

这些争议的焦点不外乎以下几个:为何未在新中国成立之初回国?与李政道“反目成仇”是否牵涉名利?82岁娶28岁翁帆是否因为人性自私?反对中国建设高能对撞机理由是否充分?反观这些争议,更多还是源于误解、偏见与道德绑架。真正的大师,根本不会迎合庸众的口味,忠于真理、忠于内心才是他们最高贵的品质。

本文综合相关报道与专题文章,请大家一起评判:杨振宁先生是一个精致利己主义者,还是一代英才的真情表达?

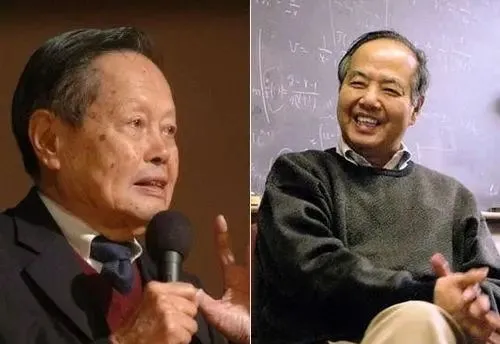

杨振宁与李政道(左)

杨振宁和李政道因为发现了弱相互作用下的宇称不守恒定律,共同摘得了1957年的诺贝尔物理学奖。当时获得诺奖的那篇论文,第一作者是李政道,杨振宁则是第二作者。

在颁奖典礼上,一个细节引人关注:李政道夫妇选择与瑞典国王同坐一桌,杨振宁夫妇则单独就座。这一安排引发诸多猜测。更引人关注的是发言顺序问题。按照诺奖惯例,获奖者发言按姓名字母顺序排列。但杨振宁提出,按年龄长幼排序更为合适——这样他就可以先于李政道发言。最终,杨振宁首先致辞,在演讲中引用李白的诗句:“夫天地者,万物之逆旅;光阴者,百代之过客。”而李政道在随后的发言中,则选择了西方科学家的名言。这一细微的顺序安排,成为两人关系转折的象征。

1962年5月,《纽约客》杂志的一篇文章成为压垮两人关系的最后一根稻草。杨振宁在接受采访时,将宇称不守恒的突破主要归功于自己。当李政道看到校样时,他感到“震惊和难以置信”。一场私下的分歧,演变成了公开的冲突。后来,二人在布鲁克海文国家实验室,发生了激烈争吵。此后,这对曾经最亲密的科学伙伴彻底断绝来往。2003年,杨振宁返回中国,李政道继续在美国从事研究。这样的距离象征着他们关系的终结。

关于宇称不守恒思想的起源,是二人争论的核心。1983年,杨振宁在文章中写道:“我是第一个提出宇称可能不守恒的人。”李政道则在1986年回应:“这个想法是我们共同讨论的结果。”这场争论持续了数十年,甚至在他们都已步入耄耋之年时仍未停止。

然而,从后来的学术研究来看,杨振宁确实比李政道的声誉更大。

杨振宁与李政道(右)

李政道自从获得诺奖之后,在学术上渐渐趋于平淡,杨振宁却愈战愈勇,同时在冷原子、凝聚态、统计力学、场论等领域斩获不断。加上杨-Mills场被承认,有10个诺贝尔奖得主的成就来源于此,让杨振宁名声大噪。所以,三联书店总编辑李昕认为,杨振宁没有必要在意“宇称不守恒”的第一归属权问题,因为他的科学成就早就超越了“宇称不守恒”的高度。这就好比,一个全国作文大奖赛的冠军,没有必要再去争夺在市级作文比赛的名次。

杨振宁被美国权威机构富兰克林研究所授予“鲍威尔科学成就奖”时,他的成果被称赞为“对20世纪下半叶基础科学研究的广大领域产生了巨大的影响”,“给人类对宇宙基本作用力和自然规律提供了理解”。杨-米尔斯理论“深远地重新规划最近40年物理学和现代几何学的发展”。杨振宁被称为“继爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪物理学卓越的设计师”。

杨振宁与邓稼先(左)

邓稼先对杨振宁的造诣十分推崇。他多次公开说,“如果不是诺贝尔奖规定每人只能在同一个领域获得一次,杨振宁应当再获得一次诺贝尔奖。杨-Mills场,就是规范场,比起宇称不守恒来,对物理学的贡献还要基本,意义还要深远。它不但影响当代,其前瞻性是以世纪来论的。”三联书店前总编辑李昕在《我所认识的杨振宁先生》(原载香港《橙新闻》,2015年1月),披露了杨振宁许多鲜为人知的故事,从中可以看出杨的天性与个性。

有关杨振宁最多的议论,集中于他和翁帆的婚姻。焦点在于两人年龄相差54岁,被称作“爷孙恋”。李昕在文中写道,他们的年龄差距,不在于翁帆的年轻,而在于杨振宁的“年老”。虽然当年已是82岁高龄,但是杨振宁的心态,一直保持青春不老,这是他能够吸引翁帆的重要原因。

杨振宁关心社会、关注人生,对事物永远保持兴趣,求知欲极强且热爱学习。他与翁帆有共同的爱好,都喜欢音乐和文学。

翁帆说,她和杨先生是一对非常好的朋友,共同语言很多,生活中的乐趣也很多。杨先生体力甚好,82岁时和翁帆逛公园,还一起骑双人自行车,杨在前翁在后,一路欢快异常。婚姻是爱情的结果。报纸上常常介绍,说他们夫唱妇随,相敬如宾,说他们出席各种活动,永远是手牵着手、“十指相扣”。李昕在文中写道,“十指相扣”这个动作,他们绝不是刻意而为,而是自然而然、发自内心的。作为一对恋人,这动作不足为怪,但是大家更应该知道,他们已经“十指相扣”了二十多年!当翁帆写下“有他多年的陪伴,我何其有幸”,更成为他们相亲相爱的注脚。

李昕在文中写到杨振宁与诗人北岛相关的故事。北岛的夫人甘琦说,杨振宁先生是她家的贵人。文中写道,大约十几年前在美国,杨先生曾主动找到北岛的家,在门上贴条:“我喜欢你的诗,咱们可否认识一下?”从此,他们成了朋友。当时,北岛因为特殊原因无法回国,杨振宁曾为他奔走。

2002年,北岛父亲病重,北岛想要回京探望,未能得到批准。杨振宁于是亲自给领导写信。他还亲自前往北京304医院,探望与他同岁的北岛父亲,引起医院震动。杨振宁看望北岛父亲的事情传开后,高层有人表态,允许北岛探亲。北岛第一次回国探亲,杨振宁功不可没。北岛夫人甘琦说的很动情,让人了解了杨先生的真性情,不禁对他肃然起敬。

李昕在文中还提到一件事,是杨振宁和傅高义先生在清华大学会面,二人谈论的话题广泛,从国际关系到中外文化交流,一直谈到中国文化研究。这时杨振宁忽然问傅高义,你和余英时关系如何?杨振宁说,余英时在中国文化研究方面,是海外数一数二的大家了,可是他30多年来,没有再回过中国。杨振宁希望傅高义能够从中劝说,促成余先生回国。他认为,余先生回国,便于解除余先生和祖国大陆双方不应有的误解。清华大学校长陈吉宁当场表示,该校愿意邀请余先生来做讲座。

杨振宁当然了解余英时“没有乡愁”的固执,当然也知道余英时与自己有着诸多的理念不同,但他对余先生仍然充满着敬重和钦佩。这种判断和评价,正是基于他作为一位严肃的科学家所固有的正直品格。

斯人已逝,追溯杨振宁的一生,

既有波澜,又有尘烟,

既有成就,也有争议。

他用自己的行动,证明自己

不仅是科学报国的典范,

而且是东方文明的象征;

不仅是民族复兴的注脚,

更是东方智慧的灯塔。