1954年冬,北京公安部会议室里,副部长徐子荣手持一份厚重的报告,向与会者通报了一个震撼全国的数据:自1950年镇反运动开展以来,全国共抓捕262万余人,其中71.2万人被处决,130万人遭关押。这一数字按当时5亿人口计算,相当于每千人中就有1.4人被处决。

然而42年后,1996年公布的另一份档案显示,镇压人数增至157万余人,其中87.3万人被判死刑。这种数据差异犹如市场买菜时的计价方式:按斤算与按棵算的结果截然不同。其根源在于,同一人可能同时被计入"反革命"和"恶霸地主"两类统计,而运动本身的复杂性更导致数据重叠。

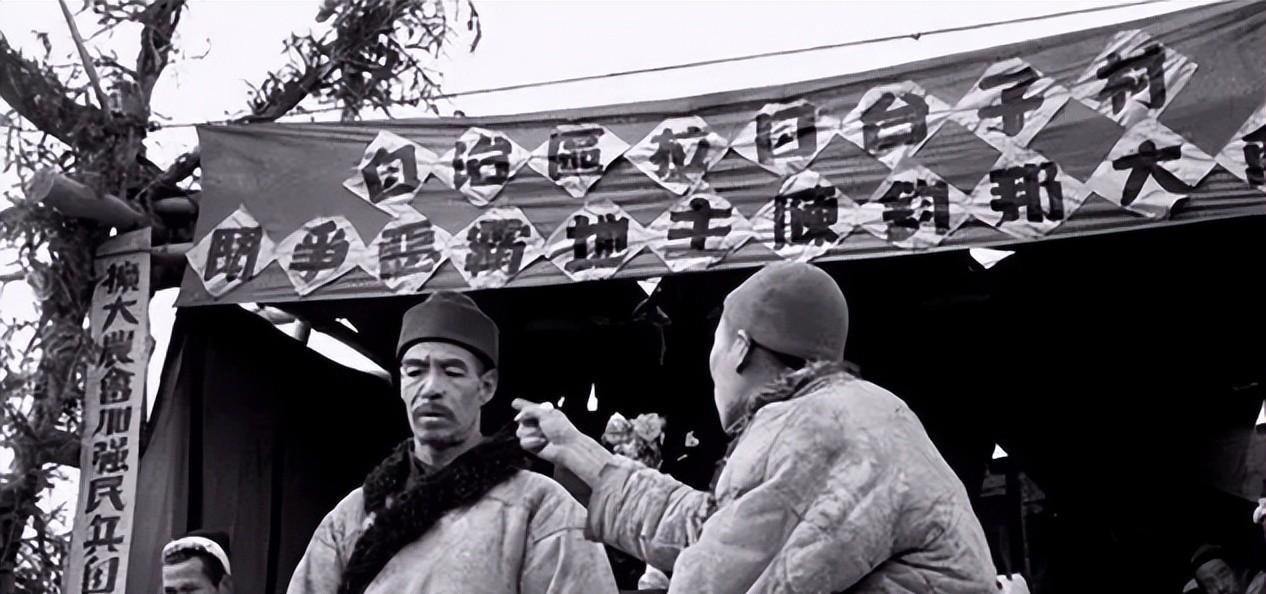

土改工作队进村后,"查三代"成为划分阶级的标准。某村王姓农户拥有20亩地和两名长工,按标准应划为地主,但其土地系父亲节衣缩食购置,本人从未欺压乡邻。反观地少却担任保长的李某,因与国民党有往来被定为"恶霸"。这种标准执行的地域差异极大,河北某县最初划定2100家地主富农,经核查竟有900余家误判,错误率超过40%。

参与划分的干部事后承认:"这是当时出错最多的工作。"缺乏统一标准、调查流于形式、依赖举报材料等问题,导致基础数据严重失真。正如某位历史学者所言:"用这样的数据讨论精确个位数,本身就是个伪命题。"

要理解五十年代运动的必要性,需回望民国时期的混乱。当时全国土匪多达2000万人,占总人口二十分之一。山东因军阀招兵形成"响马"传统,败兵返乡后持枪为匪;湖南湘西土匪达10万之众,相当于一个现代化师;四川"棒老二"手持木棒抢劫,军阀混战400余次。百姓被迫组织大刀会、红枪会自保,但这些组织后期逐渐异化,成员包含农民、地主甚至土匪本身。

在这种环境下,"地主恶霸"呈现复杂面貌:既有勾结土匪欺压百姓的劣绅,也有维持地方秩序的士绅。河南宛西地区通过士绅自治实现"夜不闭户",但更多农村处于宗族势力控制下。山东莒县上百个宗族掌握地方防务,这种自治既是生存需要,也是政权真空的产物。

全球土改实践中,各国路径差异显著。韩国采取"有偿没收"模式,国家出资购买地主土地后分配;朝鲜则实行"无偿没收",后期更将农民土地收归国有。中国在抗战期间为团结力量实行"减租减息",1950年《土地改革法》颁布后重启没收分配。

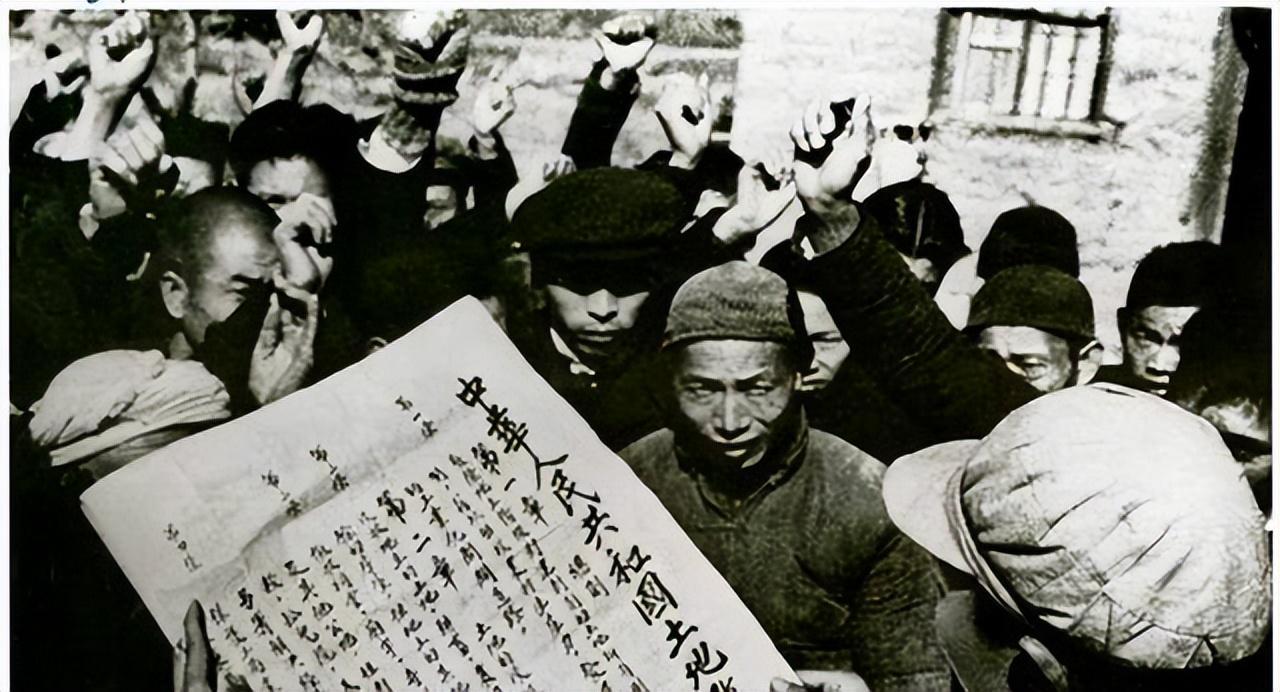

民国政府早在1930年就颁布土地法,设立地政学院培养人才,但因地方割据无法实施。新政权通过工作队直接下乡,发动农民参与,确保政策落地。但这种自下而上的动员也带来副作用:群众运动难以精确控制,出现"宁左勿右"的倾向。华东地区负责人汇报"多数地方和平分地"后,毛泽东批示"恶霸特务杀得太少",反映政策执行的地域差异。

关于处决人数的争议,主要源于三个因素:统计口径差异(镇反与土改重叠)、地区执行力度不同(西南比华东激烈)、时间跨度长(1950-1953年三件大事并行)。官方公布的71万至87万与学者估计的100万至450万之间的差距,本质是时代转型的代价。

参与土改的干部直言:"和平土改会有后遗症,农民不能真正翻身。"这种逻辑解释了激烈手段的必要性,但也导致大量误判。被划为地主富农者及其家属长期承受社会歧视,每个冰冷数字背后都是鲜活的人生。历史证明,任何社会变革都需要付出代价,关键在于如何降低无辜者的损失。

这段历史提醒我们:理解数据争议时,既要看到时代转型的必然性,也要警惕极端手段的副作用。正如某位历史学家所言:"真正的进步不在于消灭某个阶级,而在于建立公平的规则。"