“惊爆!武大杨景媛硕士论文,竟成中国农大反面教材”。

近日,武汉大学法学院2024届硕士毕业生杨景媛的学位论文《中印生育行为影响家庭暴力的经济学分析》引发轩然大波。这篇论文并非因学术价值受到关注,而是因存在严重数据错误、逻辑漏洞和格式混乱等问题,被中国农业大学直接用作教学反面案例,事件持续发酵引发舆论强烈反响。

论文数据造假触目惊心

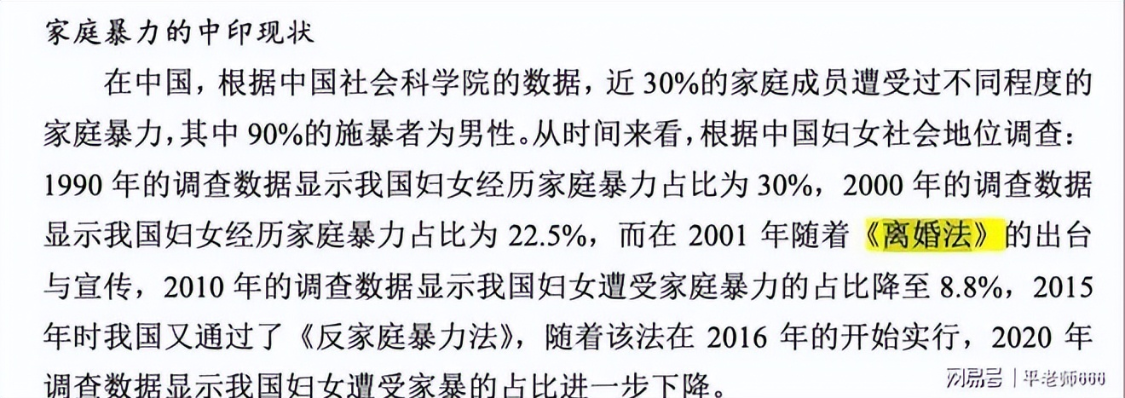

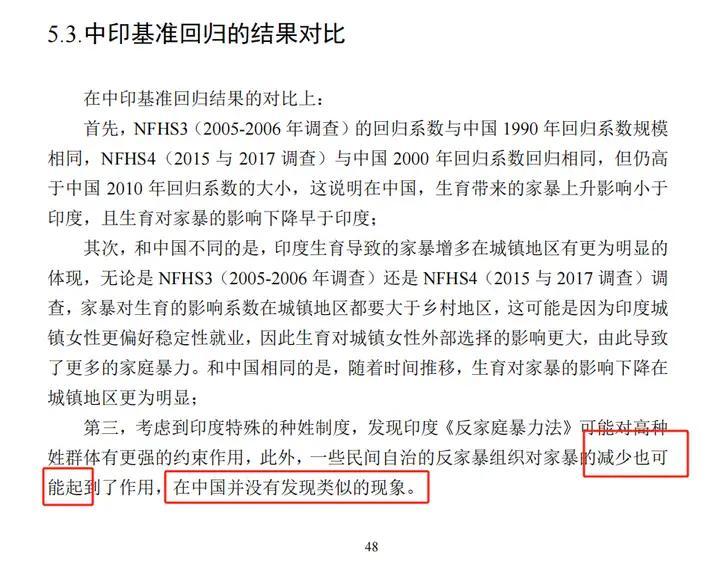

论文中最突出的争议在于数据篡改。作者将世界卫生组织公布的印度农村家暴率36.1%擅自下调至28.3%,且未提供任何修改依据。更荒谬的是,将概率单位“0.01%”错误标注为“千分之一”,这种连小学数学都未达标的错误竟出现在硕士论文中。此外,论文声称“全国30%妇女遭家暴”的数据源自中国社科院,但始终无法提供具体研究报告支撑,数据真实性存疑。

格式混乱暴露学术态度

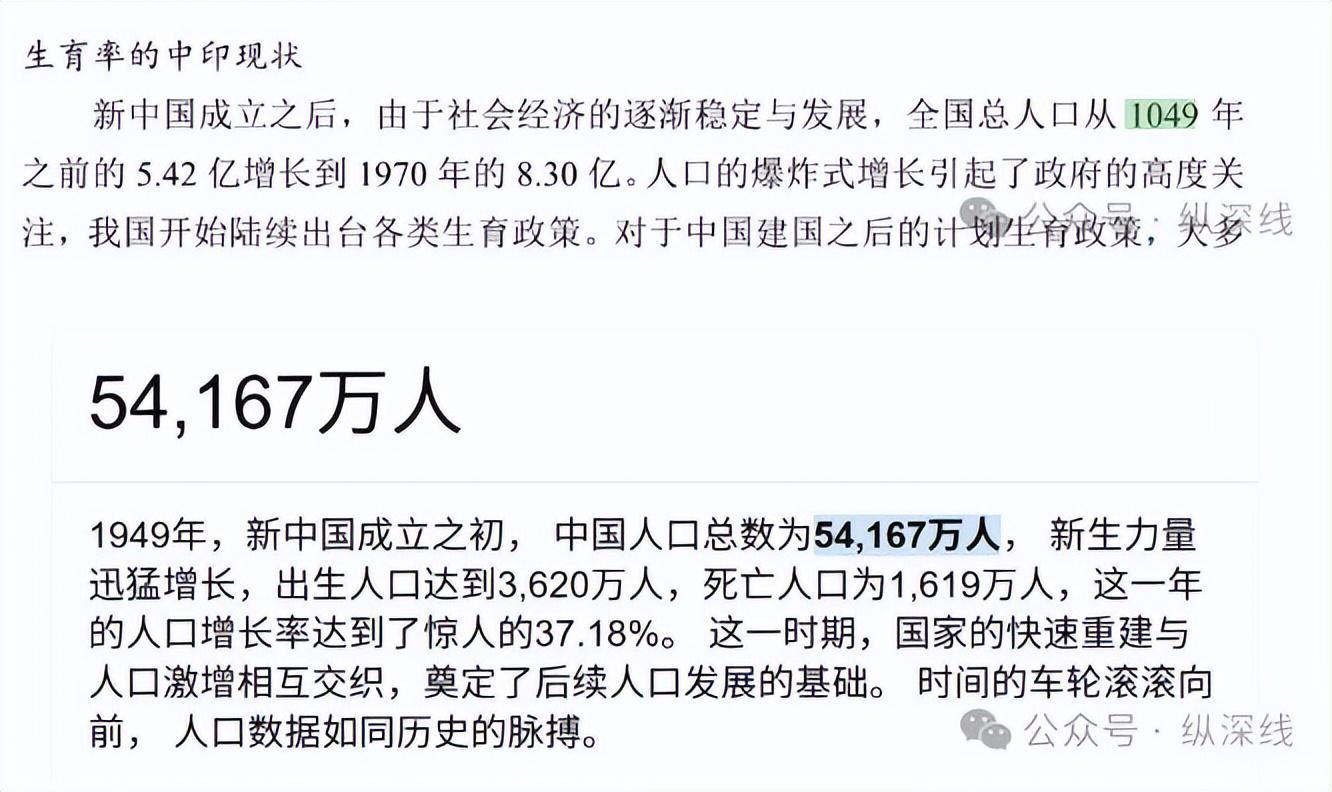

论文格式问题同样严重。英文摘要关键词格式错误,致谢部分被错误翻译为英文单词“fiction”(小说),存在明显低级失误。选题设计方面,生硬拼凑中印生育与家庭暴力议题,导致研究逻辑断裂。论文中还出现新中国成立时间误写为“1049年”、虚构《离婚法》等常识性错误,专业术语频繁出错,语病与重复引用问题比比皆是。

学术监管漏洞引发质疑

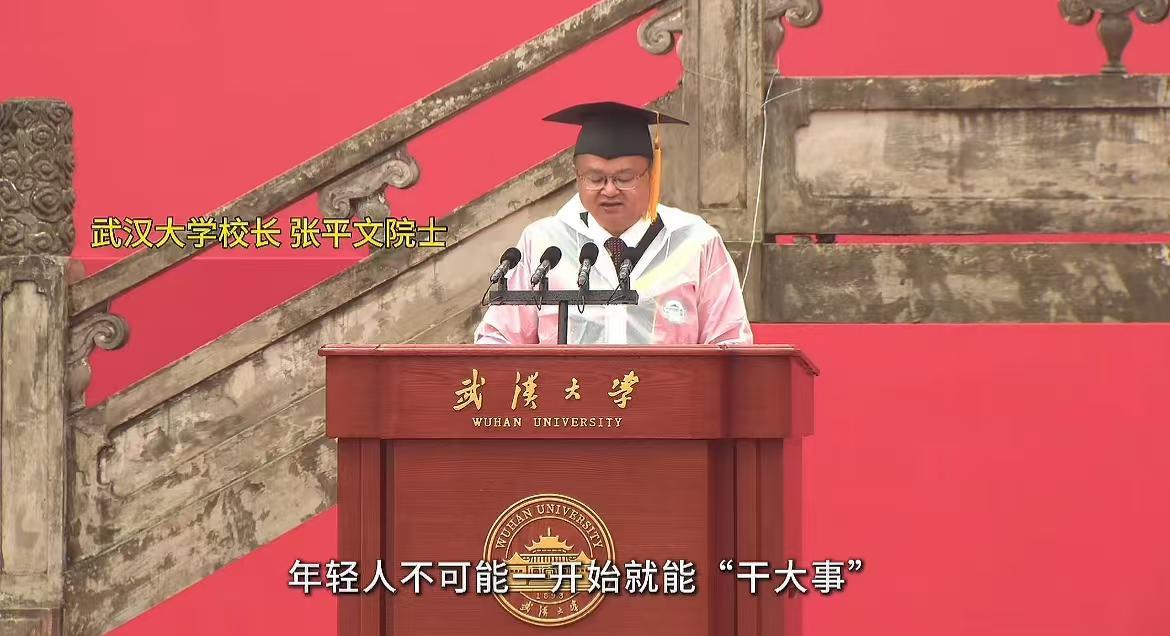

这篇堪称“学术错误大全”的论文被中国农业大学列为反面教材后,公众将矛头直指武汉大学。作为国内顶尖高校,该校论文审核流程、导师指导责任以及学术风气建设均受到质疑。事件曝光后,校方长时间未作出正式回应,这种沉默态度被网友解读为对学术不端行为的纵容。

网友怒斥:名校光环难掩学术污点

舆论场中,网友批评声浪持续高涨。有评论指出:“211、985高校保研研究生的毕业论文质量,竟不如普通本科院校。”更有网友直接质疑校方管理层:“武大校长对此事难辞其咎,为何始终保持沉默?”面对持续发酵的负面新闻,武汉大学始终未给出明确解释,这种处理方式进一步激化了公众不满。

学术底线亟待重建

此次事件暴露的学术造假问题,再次将高校学术监管推上风口浪尖。近年来,抄袭、数据造假等学术不端行为屡见不鲜,而杨景媛论文事件因其低级错误和名校背景,成为公众审视学术生态的典型案例。社会各界呼吁高校完善学术评审机制,提高违规成本,杜绝“带病论文”通过答辩。

公众期待明确处理结果

目前,舆论焦点集中在武汉大学对事件的处理态度。网友要求校方彻底调查论文问题,对学术不端行为零容忍,包括撤销涉事学位、追责相关人员、恢复受害者名誉等。学术研究容不得半点虚假,公众期待武汉大学能给出公正透明的处理结果,重建社会对高校学术诚信的信任。

这起事件为整个学术界敲响警钟:学术风气的塑造需要长期坚守,但破坏可能只需一次失范。当名校光环掩盖不了学术污点时,重建公信力将成为比发表论文更艰难的课题。

面对持续发酵的舆论,武汉大学何时能给出实质性回应?学术底线,绝不该在沉默中消解。

你怎么看待这起事件?欢迎留言讨论。