翻开2025年上半年的经济报表,重庆以15929.58亿元的GDP总量稳居西南地区首位,而成都则以12108.2亿元紧随其后。然而,若将重庆的行政面积(相当于成都的5倍有余)和常住人口(多出1000多万)纳入考量,这场“单挑”的胜负天平或许早已倾斜。重庆的体量优势,更像是带着两个中等城市的“挂件”与成都竞争,而成都的胜算自然受到一定影响。

尽管作为西南地区的两大头部城市,成都与重庆在发展路径上差异显著,且习惯于在各类经济数据上“较劲”,但两座城市从未陷入“谁甩开谁”的零和博弈。它们的竞争,更多是差异化的互补,而非简单的差距拉大。

体量有差距,但不是实力有差距

重庆的GDP领先,让包括广州、成都在内的许多城市感到“不服气”。毕竟,重庆作为直辖市,其人口和面积已接近省级水平,与任何城市比较都显得“不公平”——除了同样拥有省级体量的北京和上海。例如,成都完全可以提出,当年重庆直辖时带走了川东几十个区县,面积从成都的几分之一变为几倍,GDP基数因此拉开数百亿差距,并逐年扩大。

既然体量无法直接对比,不妨聚焦数据的质量和细节。重庆在2025年上半年抢了上海“消费第一城”的风头,但成都的消费力同样不容小觑。今年以来,成都的通讯器材、金银珠宝、家电等消费增速显著,社会消费品零售总额接近重庆第三产业的一半。四川服务业的出色表现中,成都更是扛起了半壁江山。

相比之下,重庆更专注于制造业升级。汽车产业增加值同比增幅达8.4%,赛力斯超级工厂的直播生产流水线每日刷新产能。成都则在技改投资上加大力度,但增长幅度仍不及重庆——后者在制造业升级上的投入更为猛烈。

若论房价,成都则绝对领先。无论是核心区域还是远郊地区,成都的房价均高于重庆,个别同等级区域的房价差距甚至达到“套圈”级别。

两座城市的发展,走上了不同的赛道

重庆自1997年直辖后,不仅获得了更高的行政权限,更承接了三线建设留下的丰厚工业基础。2015年,中新互联互通项目落地,西部陆海新通道打通了重庆的外贸命脉,随后十年发展不断提速。重庆始终将精力放在制造业上,坚持“押注实体”的打法,大量工业投资涌向汽车产业和装备制造,多个细分产业领域实现20%以上的高增速。尤其是广汽拒绝华为后,赛力斯的崛起成就了重庆新能源汽车产业的爆发。

与重庆强在产业链中游的制造环节不同,成都胜在两端的研发和市场。双机场是成都的优势之一,天府国际机场2024年旅客吞吐量突破5400万人次,货邮增长56.59%。澳洲车厘子、荷兰鲜花10小时直达成都,这般强力的开放能级直接带动了临空经济的爆发。

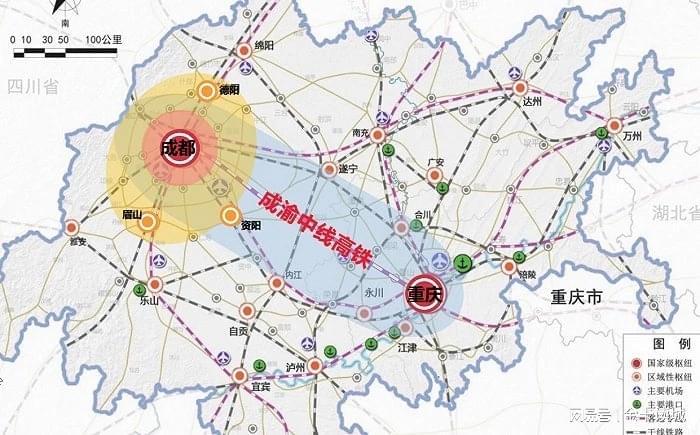

如今,从成都坐高铁到重庆仅需一个多小时,两地资源要素快速流动。但作为超大城市,成渝在产业布局中难免“狭路相逢”。近年来,两地为项目“掐架”的案例屡见不鲜,尤其是汽车和电子信息两大主导产业,竞争尤为激烈。不过,在最新的共建项目中,聚焦产业协同的项目占比超过4成,明显有了“打配合”的架势。

例如,成渝数据要素交易平台、算力调度中心的上线运营,让数据跨域流通不再受行政壁垒限制。重庆的工业数据和成都的消费数据得以直接打通复用,实现了真正的资源共享。

重庆方面形容得很贴切:“以前是‘你有我也要有’,现在是‘你强我补’,这才是双城经济圈的精髓。”

都市圈竞争时代,背对背拥抱就很好

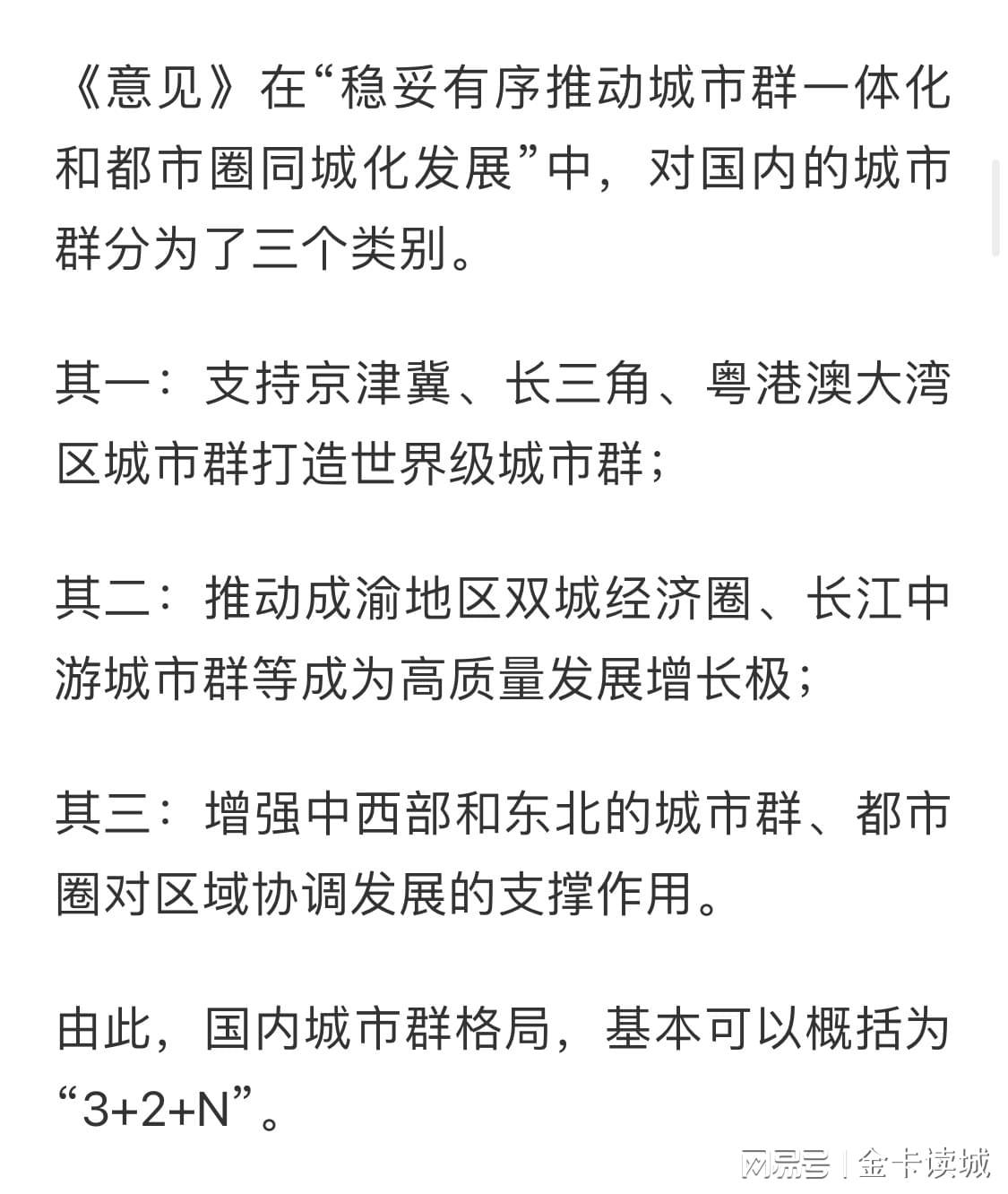

当下,中国的都市圈、城市群竞争愈发激烈。长三角有沪杭宁,珠三角靠广深港,京津冀还有雄安新区这个超级潜力股。成渝要想坐稳第四极,“背靠背拥抱”形成合力就很好。

渝西高铁、资铜高速的同步推进,天府机场和江北机场实现“两场一体”,1小时通勤圈已经成型。两地的新区也在携手打样,成都东部新区和重庆两江新区实现了社保、医疗的“跨省通办”,企业跨城办事无需来回跑。

与两地企业间的合作需要仔细盘算和协调不同,两地在创新链上的融合更加高效。超瞬态实验装置、红外太赫兹激光装置等24个大科学装置共建共享,川大、重大的科研团队联合攻关,已在量子通信、脑机接口领域取得突破。为解决两地制造业共同面临的用工缺口问题,西部职教基地共建实现人才互通,比给钱给政策更管用。

回头再来看“成都是什么时候和重庆拉开差距”的问题,这本身就提法有误。两地只有差异,没有差距。从1997年到2025年,成渝从未是“追赶者”和“领跑者”的关系,而是西南地区经济发展的“双引擎”。

成渝的未来并不在“谁比谁强”,而在“合起来更强”。当长三角在拼精细化,珠三角在抢全球化,京津冀让天津都丢下了松弛感,成渝“兄弟”唯有握紧拳头,才能让第四极的位置稳如泰山。