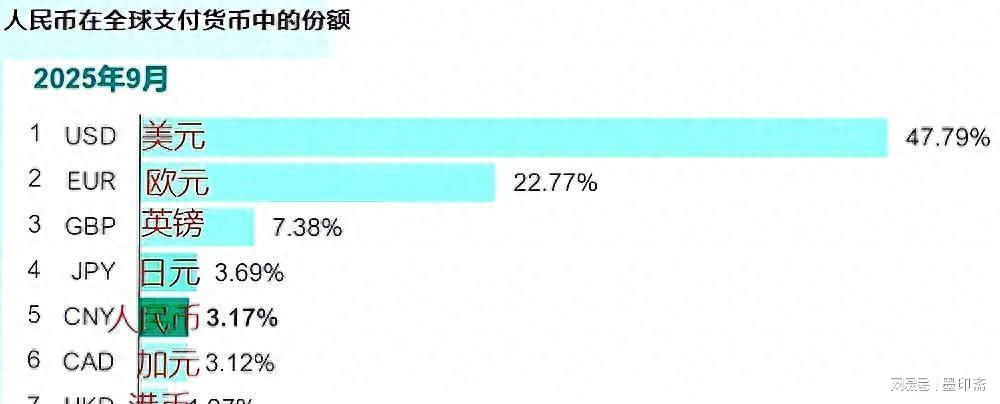

近日SWIFT系统公布的2025年9月国际支付数据引发广泛关注:美元以47.79%占比稳居首位,欧元22.77%位列第二,英镑7.38%保持第三。值得注意的是,人民币支付占比达3.17%升至第五位,但这一数据与央行行长在陆家嘴论坛上宣称的"全口径统计下人民币已是世界第三大支付货币"存在显著差异。这场数据争议背后,实则隐藏着国际支付统计体系的深层逻辑。

央行与SWIFT的数据分歧源于统计范围的本质差异。作为全球最主要的金融报文传输系统,SWIFT的统计存在四大天然盲区:

1. 国内支付系统隔离

欧元区27国间交易通过SWIFT完成报文传输,而中国拥有独立的支付清算体系。2024年国内人民币支付系统处理交易金额达4,800万亿元,这部分体量相当于欧元区内部交易的3.2倍,却完全未被SWIFT纳入统计。

2. CIPS系统崛起

人民币跨境支付系统(CIPS)已覆盖全球1700家金融机构,2024年处理交易175万亿元。该系统不仅传输报文,更直接完成资金结算,形成"信息流+资金流"双闭环。今年新增的12家境外直接参与者,使系统处理能力较上年提升40%。

3. 银行内系统直连

跨国银行集团内部交易可通过核心系统直接处理,无需借助SWIFT。以汇丰银行为例,其亚太区内部的人民币清算业务中,68%通过内部系统完成,这部分交易金额占其跨境人民币业务的41%。

4. 能源贸易本币结算

中俄石油贸易中人民币结算占比已达73%,与沙特、阿联酋的原油贸易采用人民币计价的比例突破35%。澳大利亚力拓集团2025年二季度铁矿石出口中,18%采用人民币结算,巴西淡水河谷的对应比例达12%。

除上述场景外,还有三部分支付流量未被充分计量:

1. 货币互换协议

中国与32国签署的4.5万亿元本币互换协议中,实际动用规模达1.2万亿元。今年9月与欧洲央行达成的3500亿元互换协议,已产生870亿元实际交易,这部分资金循环完全绕过SWIFT。

2. 跨境电商支付

中国跨境电商年交易额突破2.8万亿元,其中95%的小额支付(单笔≤1万美元)通过第三方支付机构完成。以支付宝为例,其跨境人民币支付业务量2024年增长120%,日均处理交易超200万笔。

3. 离岸市场发展

香港、伦敦等离岸市场的人民币存款余额达3.8万亿元,这部分资金的境内外的调拨主要通过CIPS或代理行模式完成。2025年前三季度,香港处理的人民币跨境支付中,63%未经过SWIFT系统。

综合国际清算银行(BIS)外汇交易数据(人民币占比8.5%)、CIPS交易规模、货币互换动用情况等因素测算:2025年人民币实际国际支付占比约9.7%,已超越英镑(7.38%)位居第三。这种统计口径差异在主要货币中普遍存在——日元实际支付占比应比SWIFT数据(3.69%)高出2.1个百分点,欧元则存在约4个百分点的水分。

随着CIPS系统二期上线和数字人民币跨境应用推广,人民币支付统计的完整性将进一步提升。央行数据显示,2025年三季度数字人民币跨境支付交易量环比增长240%,这部分新兴支付方式正在重塑国际货币格局。当统计体系完成升级时,人民币的真实国际地位将得到更准确的呈现。