文丨西部君

近期,全国马拉松赛事正经历一场前所未有的“取消潮”。据《中国新闻周刊》统计,截至10月16日,已有103场赛事发布变动通知,其中66场完全取消,37场调整赛程或延期。这一现象发生在传统赛事旺季,令跑者、主办方及地方政府均感意外。

赛事取消潮:十万跑者受影响,中小城市成重灾区

此次取消潮影响的跑者人数或超十万,且受波及的多为级别不高、来自地级市乃至县区的赛事。例如,原定于某三线城市的半程马拉松在参赛号已分配的情况下突然取消,导致数百名跑者面临退费、改期等困扰。这一现象引发质疑:小地方是否真的不配办马拉松了?

马拉松热背后的双重动力:全民健身与城市营销

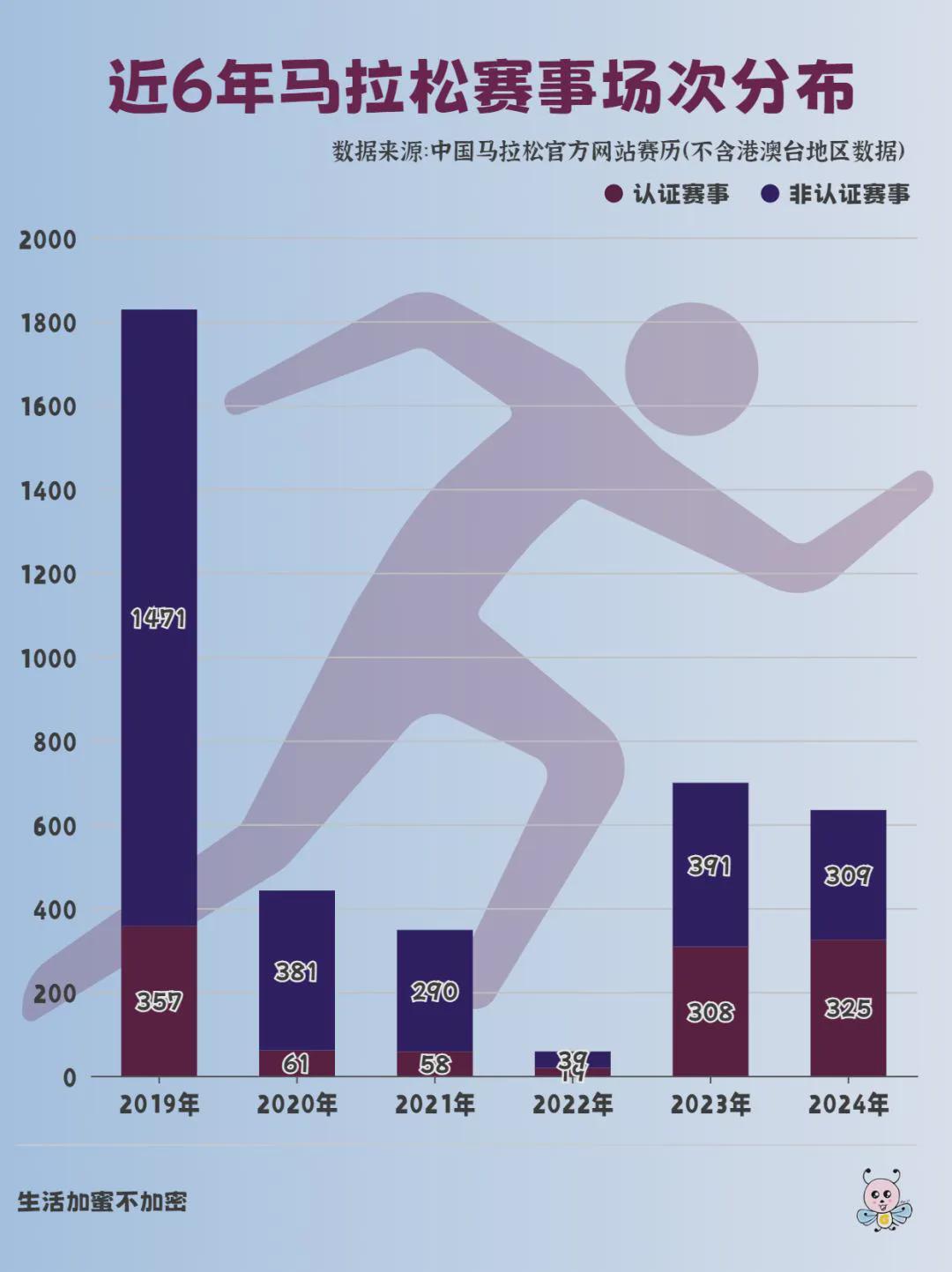

公开数据显示,2024年全国路跑赛事达749场,参赛人次704.86万,较2023年增长近百万。2025年上半年赛事超300场,日均两场。广东、江苏、浙江等省份年办赛超30场,一半以上省份超20场。

这一繁荣背后,是全民健身热潮与地方政府城市营销需求的双重推动。马拉松早已超越体育竞技,成为地方引流、提振消费、推介城市品牌的重要平台。例如,无锡马拉松2025年直接带动餐饮、住宿、旅游等产业效益5.05亿元,同比增长78.2%;武汉马拉松拉动效应2.98亿元,同比增长40.2%。

争议:赛事取消是资源优化还是“一刀切”?

对于赛事取消,舆论观点分化。部分观点认为,部分条件不足的地区盲目跟风办赛,导致资源浪费,且赛事带来的交通管制、市民出行受阻等问题亟待解决。此外,马拉松作为极限运动,其健康价值和大众参与合理性也受到质疑。

但另一方声音指出,是否举办赛事应综合各地实际情况判定,规则需更明确。例如,2023年江门马拉松吸引超1万名外地跑友,带动“体育+旅游”消费约3000万元;2025年鹤岗马拉松赛事当日社零额4000余万元,同比增长超五成。这些案例表明,马拉松对中小城市的综合价值远超赛事本身。

赛事经济潜力巨大,中小城市何去何从?

国家体育总局《中国户外运动产业发展报告(2023-2024)》显示,大型城市马拉松赛事带动经济效益可达6亿-7亿元,大中城市赛事超1亿元。截至2024年12月20日,全国10项国际金标及以上赛事直接经济效益54.30亿元,间接经济效益(对GDP贡献)125.39亿元,新增就业岗位5.58万个。

然而,若赛事资源进一步向头部城市集中,可能加剧区域发展不平衡。例如,上海、北京、无锡等城市马拉松报名人数超10万,中签率低于20%,而中小城市则面临“无赛可办”的困境。这种“虹吸效应”可能放大城市间品牌塑造与消费拉动的差距。

政策支持与精细化考量:平衡赛事资源分配

在提振消费背景下,体育赛事的重要性已获国家认可。今年3月,《提振消费专项行动方案》明确提到,支持各地增加优质运动项目和特色体育赛事供给。然而,马拉松赛事或需加强规范和引导,避免“一刀切”取消。

例如,部分城市赛事叫停突然,衍生出报名费、交通费、住宿费等善后问题,增加额外成本。因此,如何为有特色、有基础、有需求的中小城市保留办赛空间,平衡不同城市的赛事“举办权”,需更加精细化的考量。

马拉松赛事的未来,不应是头部城市的“独角戏”,而应是全民参与、区域均衡发展的体育盛宴。