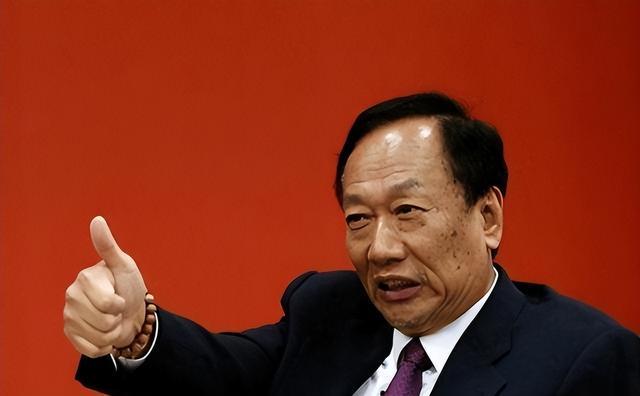

郭台铭,作为富士康的掌舵者与鸿海集团的创始人,其创业历程堪称传奇。1950年出生于台湾新北市板桥区一个普通家庭,父亲是警察,母亲操持家务。早年就读于海事专科学校,毕业后在航运公司积累了宝贵的行业经验与资金。1974年,他怀揣30万新台币,在土城创立了鸿海塑胶公司,初期仅有十余名员工,专注于生产电视旋钮等小零件。创业初期,郭台铭亲自奔波于各地拉订单,艰难维持企业运转。80年代,他敏锐地捕捉到电子业的发展机遇,果断转型生产电脑连接器,从此踏上了电子代工的快速发展之路。

1985年,郭台铭在美国底特律设立分公司,开启了国际化布局的序幕。1988年,他抓住大陆改革开放的机遇,在深圳建厂。当时大陆政策优惠,土地和税费成本低廉,富士康工厂迅速崛起,员工数量从几千人迅速增长至几十万人,成为苹果等国际大牌的重要代工厂商。到2010年代,鸿海集团营收突破万亿新台币,郭台铭个人身价也超过百亿美元。他在台湾政商界十分活跃,2019年曾试图争取国民党总统候选人提名,但未能成功。富士康的壮大离不开大陆市场的支持,然而郭台铭后来却试图分散风险,将目光投向海外。

2017年7月,郭台铭与特朗普在白宫签署协议,承诺投资100亿美元在威斯康星州拉辛市建厂,州政府提供近30亿美元的补贴,预计可创造1.3万个就业岗位。特朗普曾吹嘘这是“世界第八大奇迹”,郭台铭也期望通过此举复制大陆的成功模式,减轻对中国市场的依赖。然而,项目自2018年动工以来便问题不断。威斯康星州位于美国中西部,供应链体系不完善,原材料需从远处运输,导致成本大幅上升。

2019年1月,计划从10.5代面板厂调整为第六代小厂。招人困难,美国工人不适应富士康的管理模式,加班工资高昂,使得企业用人成本大幅增加。2020年特朗普下台,拜登政府上台后,补贴条件变得更加严格,州政府因实际雇佣人数远低于承诺而扣减补贴。2021年4月,协议缩水至投资6.72亿美元,雇佣1454人,补贴仅剩8000万美元。工厂建成后闲置,2022年媒体报道该项目彻底失败,威斯康星州为此损失了大笔税款。到2024年,微软在该地投资33亿美元建设AI数据中心。截至2025年,该项目实际投资未达到承诺的十分之一,就业岗位仅兑现11.5%。郭台铭低估了美国环境的复杂性,供应链远、工人不适应、政客承诺不可靠,不仅损失了大量资金,还暴露了其海外布局的短板。

在美国投资受挫后,郭台铭将目光转向了印度。印度人口众多,劳动力成本低廉,具有巨大的市场潜力。他从2015年起在印度投资建厂,2019年将部分产能转移至印度,2020年代加速布局。2023年,富士康宣布投资15亿美元在印度建设新的iPhone工厂,并获得印度政府的支持。然而,印度市场同样存在诸多问题。

印度基础设施薄弱,电力供应不稳定,工厂经常遭遇断电情况。工人教育水平较低,80%的工人未接受过大学教育,经过培训后仍存在较高的出错率,产品缺陷较多。印度劳工工作态度散漫,不愿长时间工作,罢工现象时有发生。2021年12月,班加罗尔工厂发生食物中毒事件,工人罢工长达一个月,苹果公司因此将该工厂列入观察名单。

2023年7月,富士康退出与韦丹塔合作的195亿美元半导体项目,原因是审批拖延、政策变动。2024年,小米订单大幅削减70%,印度子公司面临倒闭风险。2025年1月,富士康停止派遣大陆员工,7月3日撤离数百名中国工程师,已有300多名工程师离开,技术转移遭遇瓶颈。罢工、火灾、抗议事件不断,两年内亏损达17亿美元。苹果公司每月收到大量缺陷报告,富士康在印度的产能仅占全球的一小部分,距离2025年生产3000万部iPhone的目标相差甚远。印度市场与大陆市场存在巨大差异,文化、成本等方面都难以复制大陆的成功模式,郭台铭想再次利用低成本红利,显然打错了算盘。

在海外折腾的同时,2023年8月28日,郭台铭宣布独立参选2024年台湾地区领导人。两个月后的10月22日,大陆税务部门对富士康在广东、江苏的企业展开调查,自然资源部门对河南、湖北的土地使用情况进行审查。调查人员仔细翻阅账册、核查土地使用情况。11月,调查结果公布,富士康存在违反税法的行为,编造虚假计税依据,被罚款两万元人民币。郭台铭对此低调应对,内部调整企业结构。富士康声称企业合法合规,积极配合调查。但股价大幅下跌,鸿海市值缩水。外界普遍认为,此次稽查与郭台铭参选分票有关,时机过于巧合。富士康有义务配合调查,但此事直接打击了企业的要害,影响了运营信心。郭台铭没想到,稽查来得如此突然,以前依靠大陆市场起家,如今海外投资受挫,回归大陆市场的道路却变得艰难。

海外投资失败后,郭台铭不得不调整战略方向。威斯康星州项目烂尾后,富士康转而发展AI服务器业务。2025年3月19日,在GTC大会上发布新产品,并与英伟达展开合作。6月,AI服务器业务增长超过60%,云计算收入增长50%。二季度财报显示,营收达1.79万亿新台币,同比增长16%,利润为443.6亿新台币,同比增长27%,创同期新高。AI服务器收入预计超过1万亿新台币,占服务器总收入的50%,市场份额超过40%。然而,这一成绩很大程度上依赖于英伟达等美国企业,富士康在一定程度上成为了依附方,自主性较弱。在印度,富士康继续投资15亿美元扩产,但罢工、基础设施落后等问题仍未解决。郭台铭退选后专注于企业管理,但订单下降,工厂关门的风险依然存在。

富士康从代工业务向科技服务转型,投入大量资金用于工业互联网建设,使用几万台机器人提升生产效率。然而,低成本模式在海外难以奏效,美国和印度的投资经历都证明了这一点。全球供应链发生变化,苹果计划将25%的产能转移至印度,富士康却难以跟上这一步伐。2025年,苹果将美版iPhone全系生产转移至印度,富士康和塔塔集团的工厂加速扩产,但印度出口至美国的iPhone数量增长76%,中国出口数量下降,中国市场份额缩小。苹果优化供应链以规避关税,富士康在印度的产能从3500万部计划提升至7000万部,但罢工、产品缺陷率高等问题导致利润率低于大陆。

郭台铭从一个小厂的创业者起步,凭借大陆市场的红利成为行业巨头。然而,他后来轻信了特朗普的承诺,放弃大陆市场转战美国,结果遭遇失败。印度市场虽然人口众多,但教育和基础设施落后,同样难以实现预期目标。大陆的稽查行动提醒他,企业的根基在哪里。如今转向AI领域,看似高大上,实则是被迫之举,且依赖微软、英伟达等企业,独立性较差。企业的成功需要实干精神,不能盲目相信政客的承诺。富士康的案例表明,全球化布局风险巨大,供应链多元化固然重要,但执行起来难度极大。郭台铭在这一局中输得彻底,是时候清醒过来了。

郭台铭的教训十分深刻,商人不能过于相信政客的承诺,海外市场与大陆市场存在巨大差异,成本和文化方面的差距不容忽视。富士康从大陆起家,如今在海外投资受挫,却难以回归大陆市场。AI转型虽然在一定程度上拯救了企业,但从长远来看,自主创新能力较弱,代工的本质并未改变。2025年,富士康预计将实现强劲增长,AI服务器业务将推动企业发展,但全年增速仍保持保守。印度市场的问题持续存在,撤离工程师后,技术转移面临困难。郭台铭需要深刻反思,脚踏实地,不能再盲目追求不切实际的目标。

富士康的案例告诉我们,企业在进行全球化布局时必须充分考虑实际情况。美国项目烂尾、印度投资亏损、遭遇稽查罚款,这些都提醒企业不要将所有资源集中在一个地方。郭台铭虽然身家百亿,但赌注下错,输掉了信誉。2025年,AI业务表现亮眼,利润大幅跃升,但与苹果的合作逐渐疏远,在供应链重塑的过程中,富士康的位置十分尴尬。未来如何发展,取决于企业如何平衡大陆与海外市场的布局,避免再次犯下同样的错误。