10月19日,我以完成济南半程马拉松的方式,为人生写下特殊注脚。作为生于斯长于斯的'老济南',从小学到高中毕业,这座城市见证了我最纯粹的青春。今年恰逢高中毕业40周年,9月的同学会上,当我说出要回老家跑半马的计划时,同学们投来既佩服又怀疑的目光——或许连我自己都未曾想到,四十年后能以这样的方式重温青葱岁月。

清晨六点四十五分,当站在起点线前,济南马拉松的拥挤进场让我印象深刻。安检、存包等环节耗时半小时才完成,但专业训练赋予的仪式感让我认真完成整套热身动作。这套看似专业的准备动作,让周围人误以为我是经验丰富的老手,实则这只是我参加的第二场半马赛事。7点45分枪响后,通过计时起点时,我特意打开预设的186步频节拍器,为这场征程定下节奏。

前两公里本计划按教练指导的配速策略行进,但重返故土的兴奋与赛前特饮的作用,让我的状态出奇地好。首公里6:47的配速尚在计划内,第二公里便提升至6:18。当配速在四公里后稳定在5:52左右时,我意识到济南赛道的特殊挑战——终点海拔较起点高出百余米,途中更是布满起伏的长缓坡。

面对六七公里后的首个上下坡,我迅速调整策略:上坡时允许心率突破二区进入三区,下坡则刻意缩小步幅控制配速。这种'上快下慢'的节奏调整,配合关键跑姿的保持——大腿提拉、身体前倾、步频稳定在186以上,有效缓解了膝盖旧伤带来的困扰。当注意到有个年轻跑者始终跟随,我主动分享节奏控制心得,这种跨越年龄的跑步交流,正是马拉松运动的魅力所在。

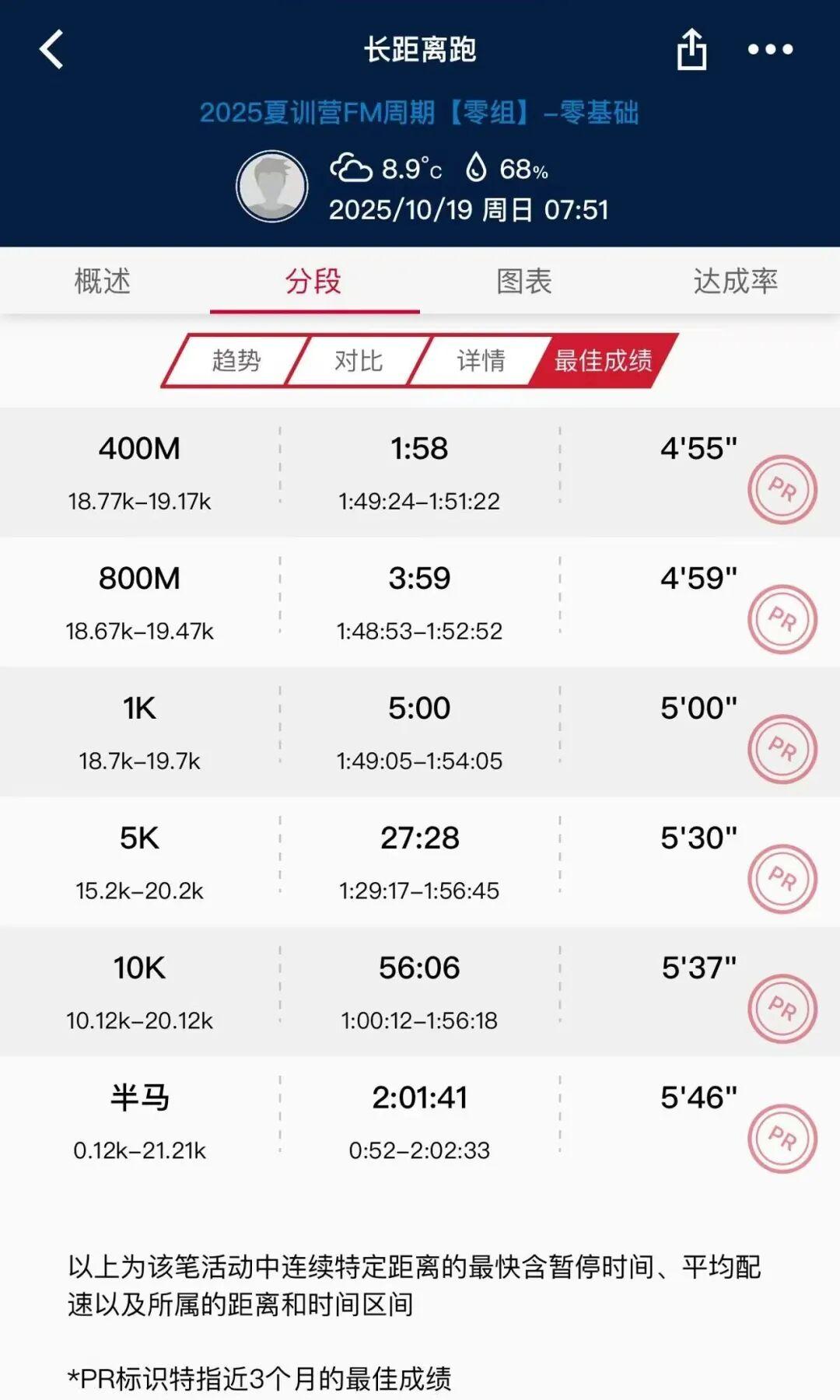

十公里后,我逐渐进入超越模式,直到十八公里的长上坡才被反超。这段接近两公里的持续爬升,配合后续的折返长下坡,构成赛道最严峻的考验。当二十公里后再遇千米上坡,我刻意保留体力,最终以匀速姿态冲过终点线。这个时刻,脑海中自动浮现出那句'出走四十年,归来依旧是少年'的感悟。

回顾跑步历程,今年七月加入跑步学院训练营的经历尤为珍贵。作为零基础学员,龙井教练为我制定了循序渐进的训练方案。初期因擅自增加强度导致膝盖伤病复发,这段经历让我深刻理解科学训练的重要性。通过力量训练与跑姿调整,我的垂直振幅从7.9cm降至7.2cm,步频稳定在186左右,这些数据背后是量变到质变的积累。

马拉松运动的伟大之处,在于它对参与者的包容与重塑。无论年龄基础,只要遵循科学训练原则,每个人都能突破自我。这场济南半马带给我的不仅是2小时03分的成绩突破,更是对'享受过程'的深刻理解——就像人生马拉松,关注当下每一步的姿态,结果自然水到渠成。当冲过终点线时,我确信自己收获的不仅是奖牌,更是对生命韧性的全新认知。