在提及杨振宁这位诺贝尔物理学奖得主时,我们往往聚焦于他的辉煌成就,却容易忽略他背后那位平凡而伟大的母亲——罗孟华。今天,就让我们一起走进这位非凡女性的生活世界,探寻她如何以自己的方式,影响着整个家族的命运。

杨振宁的父亲杨武之,是一位杰出的数学家。

他不仅在芝加哥大学获得了数学博士学位,还先后在厦门大学、清华大学、西南联合大学等名校担任数学教授。

作为我国最早从事现代数论和代数学教育学研究的学者之一,杨武之的光环无疑给罗孟华带来了巨大的压力。

在丈夫的辉煌成就映衬下,罗孟华显得平凡无奇。她长相一般,仅断断续续上过一两年私塾,识字有限。然而,正是这位看似平凡的女性,却收获了美满的婚姻、丈夫的深爱以及子女的孝顺。她的五个子女中,有三位成为了博士,其中杨振宁更是荣获了诺贝尔物理学奖。

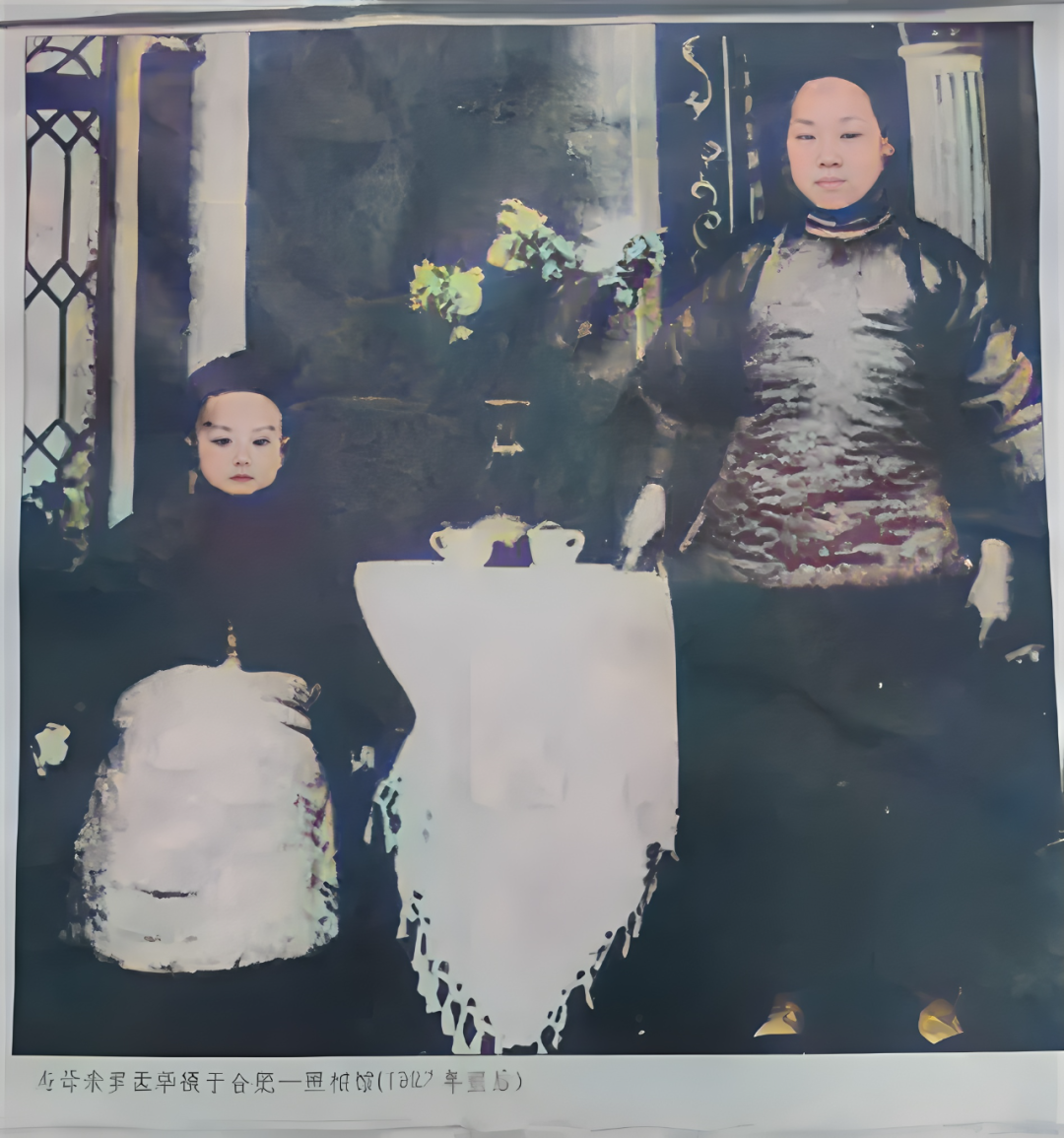

图|罗孟华

那么,她究竟凭什么做到了这一切呢?

01

世人皆知她是诺贝尔奖得主杨振宁的母亲,著名数学家杨武之的妻子,却鲜有人知,她更是她自己——一个有着独立灵魂和坚韧意志的女性。

罗孟华,原名罗梦花,这个听起来有些土气的名字,在婚后被丈夫杨武之改为了更具底蕴的“罗孟华”。

1896年,她出生于安徽合肥的一个土郎中家庭,按照旧时陋习,她被裹了小脚。与同时代的进步女性相比,她没有宋氏三姐妹的学识,也没有林徽因的才华和美貌。然而,在民国“天足”运动的号召下,她勇敢地放了足,虽然留下了一双新旧交替的畸形脚,却也象征着她对自由与平等的追求。

她仅有读过一两年私塾的经历,能识一些简单的字。在未出生时,她就被父母指腹为婚,与同样未出生的杨武之订了亲。只因她的郎中父亲医好了杨武之父亲的病,这段姻缘便由此结下。

23岁时,清廷退场,民国登上历史舞台,女性开始追求自由恋爱和自我价值的实现。然而,罗孟华却在父母之命下,与指腹为婚的杨武之结了婚。婚后,她的主要任务是服侍丈夫、操持家务和督促丈夫学习。

婚后第三年,她生下了第一个孩子杨振宁,此时杨武之大学毕业在安庆一个不知名的初中教数学。

但杨武之的学习深造之路并未因此终止。他一边教书一边深造,而罗孟华则包揽了所有家务,让丈夫能够全身心地投入学习。

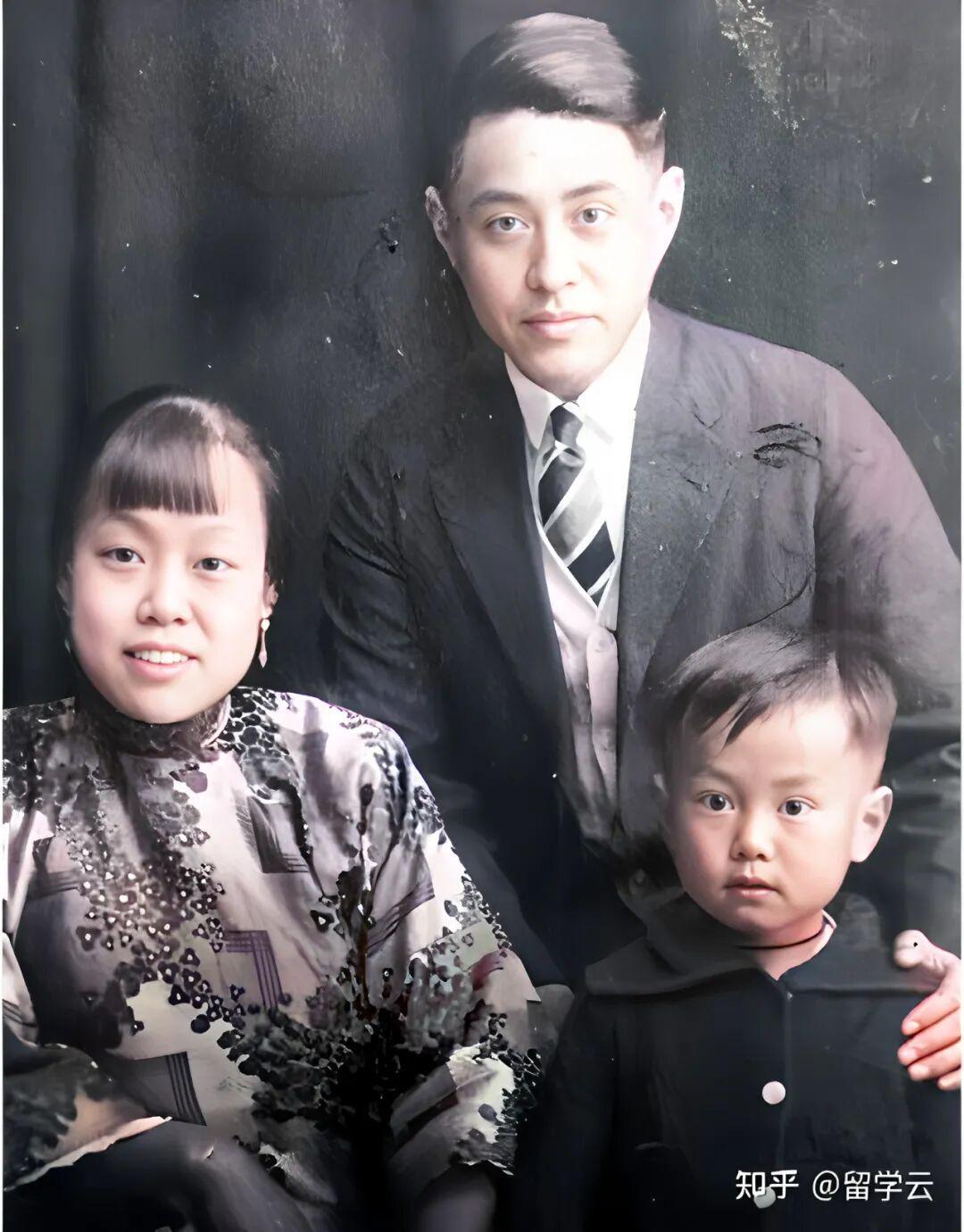

图|杨武之出国前夫妻与杨振宁合影

在杨振宁出生不久,杨武之便考取了安徽省的官费留美学生。这对于丈夫与她而言都是大喜事,但同时也让她显得更加平庸。然而,罗孟华并未因此气馁,她独自揽下了照顾孩子的责任,带着杨振宁留在老家,过着勤俭节约、寄人篱下的生活。

02

杨振宁4岁时到了接受启蒙教育的时期,而丈夫杨武之还在美国留学。

罗孟华仅凭自己私塾学的知识,先从教认字开始。她将字制成小卡片,每天教杨振宁认10个字。一年多后,杨振宁已经能认识3000多个字。

杨振宁曾回忆说:“我到现在认的字,也不超过当时母亲教的2倍。”

为了让孩子接受稍微正规一点的教育,罗孟华去求各位叔伯,让儿子杨振宁跟着堂兄弟姐妹一起上私塾。在私塾里,杨振宁接受了自然地理和历史启蒙教育,学了许多自然知识和历史典故。

此时正处于军阀混战时期,合肥也常被波及。罗孟华独自带着杨振宁到处逃难,等混战暂时停火了再带儿子回来。

但为了让丈夫安心读书,她在信中只报喜不报忧。所有旧时妇女默默无闻、全部身心都投入到丈夫与儿子身上的品质,在她身上体现得淋漓尽致。

杨武之回国前给家里拍了电报,收到电报的罗孟华既欣喜又害怕。她虽然没有文化,但她明白从知识层面上她已经与丈夫有了很大的差距。她甚至早早地去教堂做祷告,担心丈夫回国后会休了自己。

然而令罗孟华没有想到的是,丈夫杨武之到上海前就拍电报让她带着儿子到上海相聚。

图|罗孟华与丈夫杨武之在上海团聚

得知丈夫没有变心的罗孟华激动落泪。丈夫走时杨振宁还满周岁,回来时杨振宁已经6岁,他的记忆中只有母亲。见到父亲时,杨振宁还有些害怕地躲到了母亲身后。

父亲杨武之见到妻儿也十分激动。跟儿子渐渐熟悉后,他发现儿子知道认识很多字,还知道许多自然地理知识和历史典故。得知是罗孟华所教后,杨武之更是对妻子充满了感激。

03

同年夏天,杨武之进入厦门大学数学系任教授,罗孟华也带着儿子杨振宁一同前往厦门。

在儿子的教育方面罗孟华全听丈夫的,自己也崇拜地坐在旁边听丈夫给儿子讲。从此丈夫杨武之负责儿子的学习,她就照顾好丈夫和儿子的饮食起居。

一年后,杨武之又受聘清华当教授,罗孟华也跟着丈夫到了清华。

清华园里的教授夫人不是留洋名媛就是高知女性,她没有文化处于鄙视链的最底层。

这使得她没有太多交际与应酬,全部的身心都用到了丈夫与孩子身上。

图|罗孟华与杨武之和儿子杨振宁一家三口

在清华的14年间,罗孟华接连生下了四个孩子,加上杨振宁总共要照看五个孩子。虽然在外人眼里她就是根草,但这个家却不能没有她。

1937年抗日战争爆发后,丈夫杨武之又去昆明西南联大教书。这时候杨武之的工资也缩水了一半之多,全家住在竹棚里物质贫乏。

杨武之要上课,罗孟华要照顾一家七口人的生活。她白天洗衣做饭,晚上还要缝补衣服,手上长满了茧子。

但在她的照顾下,一家人健健康康围坐在一起就显得无比珍贵。

杨振宁曾回忆说:“母亲就是家里的精神支柱。”

罗孟华有五个孩子,老大杨振宁在美国留学读到了博士,后来留在了美国35岁就获得了诺贝尔物理学奖;老二杨振平与邓稼先一起到美国留学也读到了博士;老三杨振汉虽然下海创办了公司但也毕业于名校上海交大;老四杨振玉赴美读取了美国石溪大学的神经生物博士;老五杨振复虽然去世的早但也毕业于北大数学系。

罗孟华也常调侃自己在这个家里最没出息。但丈夫杨武之临终前却对子女说:“你母亲一生都奉献给了丈夫与子女。”

04

她将丈夫送出了国,将儿女送出了国,而她自己却未能踏出过国门。

杨振宁在美国教书五十年回国的次数很少,母子聚少离多。虽然收获了荣誉和掌声,但他对这位挺举他的母亲充满了愧疚。

1973年丈夫杨武之去世后,儿女都不在身边,罗孟华孤独无依。

三子才将她接到了香港居住。

1984年已经88岁的她被杨振宁接到美国待了四个月之久,她还参观了儿子工作的布鲁克海文国家实验室。这也是她生平第一次也是唯一一次美国之行。

图|杨振宁与母亲

一年后她被确诊为多发性骨髓瘤,此时的她已经行动不便出行需要乘坐轮椅。

1987年杨振宁访问新加坡时推着轮椅带着她完成了访问。没想到这次访问结束后罗孟华就在香港威尔斯亲王医院逝世享年91岁。

罗孟华去世后遵循她的遗嘱她被葬在了丈夫杨武之和幼子杨振复旁边。

罗孟华去世多年后,杨振宁到南开大学讲学。在讲学中他聊到了自己的母亲以及最后一次跟母亲过春节的情形,他不由地哽咽起来。

图|杨振宁与母亲

杨振宁说:“我母亲是一个旧时代走过来的女人,论意志坚强父亲、我以及弟弟妹妹们都不及她。”

因为在杨振宁的记忆中,他与弟弟妹妹在学业上的成就以及在科研上的成就都来自于母亲的启迪。学习路上、科研路上荆棘密布挫败感如影随形时,母亲的身影便清晰浮现——那个在风雨飘摇中用瘦弱肩膀扛起全家重担,却始终让家中充满温暖与希望的身影。这份沉甸甸的坚韧早已化作他心底最深的力量源泉。

如果说杨武之的学识决定着子女们能飞多高,那罗孟华就像一盏不休的灯,指引着子女走得更远。

我为什么要写这篇文章呢?

我想说的是,母亲不必是超人也不必很完美,事业家庭都丰收。我们的人生不应该被定义,我们只需要在取舍中找到一个平衡点就好,活出独一无二的真实也很可贵。

点击“黎庶文史”卡片关注哦!方便下次阅读!