1973年,一场看似寻常的高层会议在中南海召开,却因毛主席的一句提问彻底改写了总政治部的权力格局。当总政治部副主任田维新被问及“曹植埋在哪”时,他脱口而出的“鱼山”二字,不仅解答了问题,更叩开了通向军队中枢的大门。这场没有文件、没有仪式的任命,成为中国共产党历史上独具特色的干部考察范式。

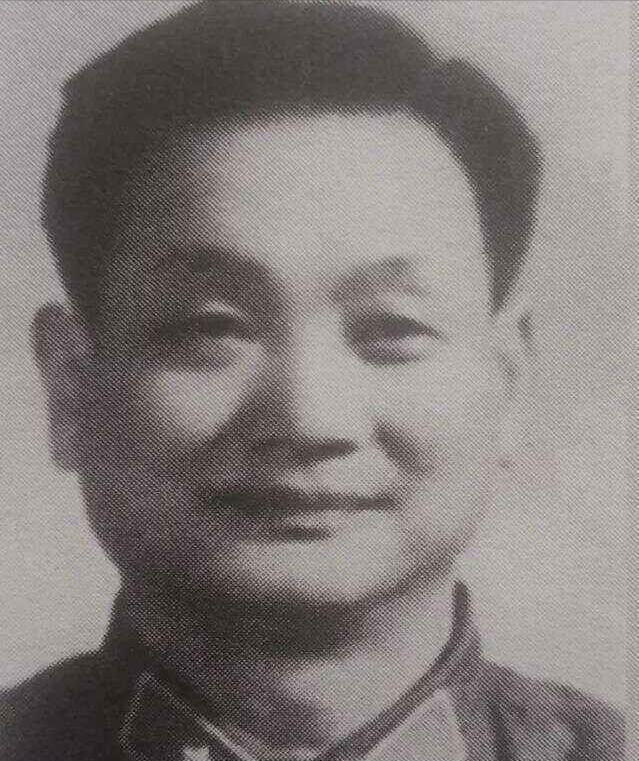

1973年的会议现场,时任总政治部副主任的田维新坐在角落。这位以沉稳著称的干部,虽未被安排发言,却敏锐察觉到会议的特殊性。当毛主席突然发问“你是哪儿人”时,田维新立即回答:“山东东阿。”这个位于黄河之畔的县城,正是三国时期曹植的归葬之地。

“曹植埋在哪?”毛主席的追问紧随其后。田维新不假思索:“鱼山。”这个答案背后,是他从小耳濡目染的乡土记忆——鱼山上的曹植墓碑,东阿县志里的历史典故,早已融入他的血脉。毛主席听罢点头:“总政治部,就交你负责了。”

这场看似突兀的任命,实则暗含深意。毛主席通过“曹植埋哪”的提问,既考察干部对本土文化的认知,更检验其思维敏捷度与心理稳定性。田维新的回答,既展现了扎实的文化功底,更透露出从容不迫的气场——这种特质,正是动荡时期军队政治工作最需要的“定盘星”。

任命次日,总政治部机关便进入“田维新时间”。组织部、宣传部、保卫部等核心部门负责人,自发涌向他的办公室汇报工作。没有正式文件,没有宣布仪式,但所有人心照不宣——主席的一句话,已为这场权力交接盖棺定论。

上任后的田维新迅速展开三板斧:第一刀砍向官僚作风,要求“不等命令、不等签字、不出风头”;第二刀直指基层建设,暂停思想汇报工作,优先制定干部轮训计划;第三刀规范工作流程,将干部晋升审批时限从十天压缩至五天,并建立“延期问责制”。这些举措,既延续了总政的优良传统,又注入了务实高效的新基因。

总政干部部部长的回忆颇具代表性:“他上任那天,机关就像上了发条。过去拖沓的公文流转,现在变得像部队行军一样紧凑。”这种变化,在叶剑英元帅的一次电话中可见一斑——当秘书脱口而出“我们请示田主任”时,元帅未置一词,默认了这场静默的权力交接。

毛主席为何选择田维新?答案藏在山东东阿的泥土里。作为曹植归葬地的鱼山,不仅是文化地标,更是田维新成长的精神原乡。他自幼熟读县志,对曹植的生平典故如数家珍,这种文化浸润塑造了他沉稳内敛的性格特质。而从八路军政治部文书起步的履历,则锻造了他严谨务实的工作作风。

在干部工作领域,田维新以“准”著称。某军区推荐晋升的干部材料中,他仅凭“材料虚实不对等”的判断,便提前规避了后续风险。这种“看材料如看人”的洞察力,源于他数十年如一日的基层积累——从普通参谋到干部部部长,每一张调令、每一次人事调整,都经过他的严格把关。

毛主席的“鱼山之问”,实则是一场精心设计的根性考察。答得快,考验记忆;答得稳,彰显心性;答得对,证明根脉相连。田维新的回答,不仅解答了历史问题,更交出了一份干部素养的完美答卷。

接任总政主任后,田维新迅速建立“三会制度”:每周分别召开干部部、宣传口、机要文书专题会,每个会议不超过半小时,只讨论“当前问题”与“解决时限”。这种“短平快”的作风,彻底改变了过去“文山会海”的积弊。

他提出的“文不压事,事不等人”八字箴言,被制成标语悬挂在会议室墙面长达三年。在这位实干家的推动下,总政系统形成了一套高效运转的“田氏节奏”:干部晋升材料五天出结论、基层轮训计划优先审批、三军政治部联动响应……这些举措,使总政成为全军政治工作的标杆。

1973年的这场任命,最终以历史检验的完美答卷收官。田维新主持总政工作期间,系统未出任何乱子,其务实作风甚至影响到军科院的工作风格。总政办公厅至今保留着他亲笔写下的工作准则:“干部工作,讲原则,不讲情绪;讲信任,不讲套路。”这十六个字,恰是其政治生涯的最佳注脚。

参考信息:

《田维新:主持总政日常工作,历任干部部部长、军科院副政委》·人民网·2022-11-12