作者 | 闻旅 王念念

2025年11月1日,苏超决赛现场上演疯狂一幕:原价200元的VIP门票被黄牛炒至1000元,而这场发生在一个门票均价仅30元的业余联赛中的比赛,却创造了62329人的上座纪录——这个数字不仅秒杀了所有业余比赛的历史数据,更逼近2012年江苏舜天对阵广州恒大时创下的65769人中国职业足球史纪录。

220万人抢6万座位:中签率1.2%的疯狂

超过220万网友通过统一摇号系统争夺6万余个观赛名额,即便决赛队伍泰州与南通的本地球迷享有专属抽签通道,中签率仍低至1.2%。这种热度背后,是江苏省城市足球联赛对"苏超"品牌的成功重塑——2025年5月10日前,这个缩写还专指苏格兰足球超级联赛,如今已成为江苏足球的代名词。

政府的推动是关键推手。2024年省体育局试水的"江苏德比"两场比赛吸引4.7万人观战,远超预期效果。次年"苏超"应运而生,13个地级市全部参赛,联赛热度呈指数级增长:首轮场均上座7745人,第三轮即翻倍至15025人,第五轮起每轮场均突破3万人。

业余联赛碾压职业队:魔幻现实主义

对比江苏省内三支中甲球队数据更显戏剧性:截至6月,南通支云场均9137人、苏州东吴7132人、南京城市2633人,而"苏超"场均已达28628人。全年85场比赛吸引243万人次观战,南京奥体中心7场赛事创下50011人的城市最高纪录。

各队为容纳球迷频繁更换主场:南通队从2000人容量的大学操场,四度迁址至3万人规模的体育会展中心。这种操作带来立竿见影的效果——端午假期后,多队更换大型球场,观赛人数骤增。

线上流量爆炸:央视转播收视率碾压五大联赛

懂球帝被迫将"苏超"从"全民足球"分类提升至首页独立标签,央视CCTV5转播的两场半决赛收视率超越同期五大联赛,决赛收视率破1%登上热搜,央视频观看人数突破1000万。

商业价值随之水涨船高:首轮6家赞助商中江苏银行以800万冠名,决赛时赞助商增至41家,包含中国平安等国家队赞助商。互联网大厂展开地域争夺战:京东绑定宿迁,阿里系瓜分五支球队,仅剩菜鸟因未找到主队遭网友调侃。

赛事经济新范式:从球场到内容生态

官方数据显示,5月10日至10月8日期间,重点监测企业销售额达108.85亿,同比增长34%,客流量提升三成。这种经济效应甚至催生内容产业:《穿越之苏超军师联盟》短剧上线一周播放量破50万,《苏超球王》83集内容斩获近3000万热度,后续作品持续接力。

球员价值得到重新定义:泰州队巴特的倒挂金钩、徐州队姜敏的连过数人破门,这些曾经的"无名之辈"通过苏超成为城市英雄。甚至现役中超球员表示,退役后若苏超召唤必回乡效力。

成功密码:天时地利人和的共振

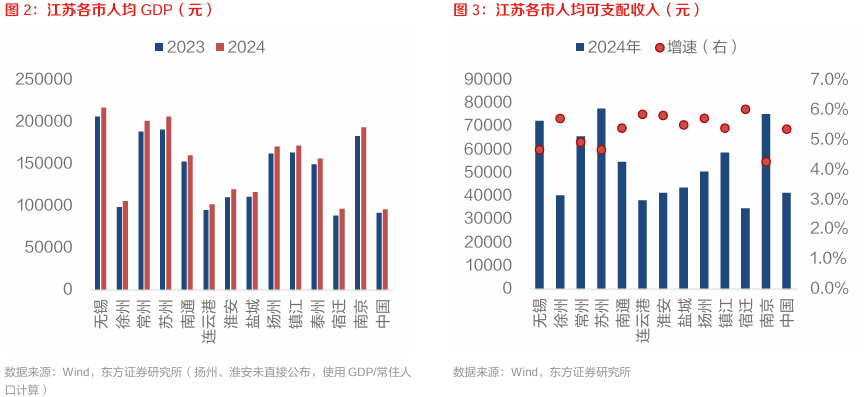

江苏省体育产业基金每年投入超5亿元,其中10%定向足球领域,这笔"种子资金"保障了联赛运转。150余家上市公司将赞助视为社会责任与品牌展示的双重机遇,形成企业扎堆效应。

地理优势同样关键:13个地级市全部拥有专业球场且通达高铁,500公里生活圈使南京球迷可当日往返南通观赛。这种"散装江苏"的竞争文化,在二级财政体制下转化为城市间的良性比拼——各市财政独立,自负盈亏的模式激发了内生动力。

不可复制的生态系统:照搬作业的三大陷阱

苏超的成功本质是经济模式、财政体制、地理条件与行政效率的复合产物。盲目复制可能遭遇三大困境:

真正的启示在于:足球回归普通人、扎根地域认同时,能释放超越竞技的能量。与其模仿形式,不如思考如何激活本土文化基因与民众情感连接。苏超不应成为复制模板,而应作为镜子——照见自身特点,创造独特剧本,比挤进他人狂欢更重要。