近日,德国《世界报》一篇题为《天才却也残酷——中国是如何变得如此强大的?》的报道引发广泛关注。这篇报道以稀土产业为切入点,试图解析中国在全球产业链中崛起的原因,字里行间透露出欧洲媒体复杂的情绪——既有对中国战略成功的承认,也有不甘与焦虑的交织。

报道中提到,中国能主导全球稀土供应,源于承接了西方不愿干的“脏活累活”,甚至暗示西方是“主动交出技术换低成本”。然而,这种说法本质上是欧洲为自身战略失误寻找的借口,而非客观分析。

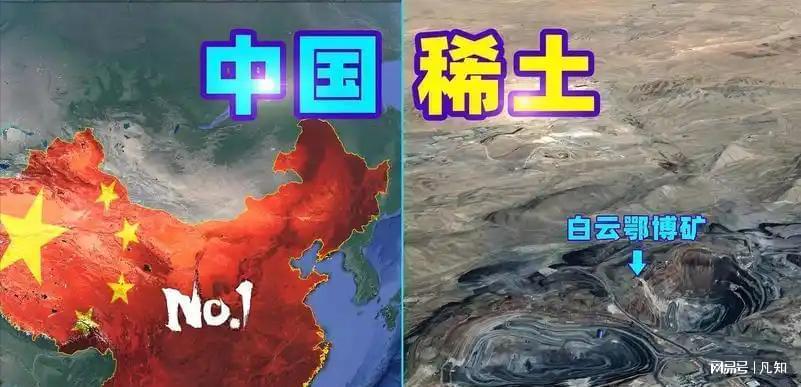

上世纪90年代至2000年代,全球电子产品普及推动稀土需求激增。稀土被誉为“工业维生素”,是电动车、风力发电机、芯片和战斗机等关键领域的核心材料。

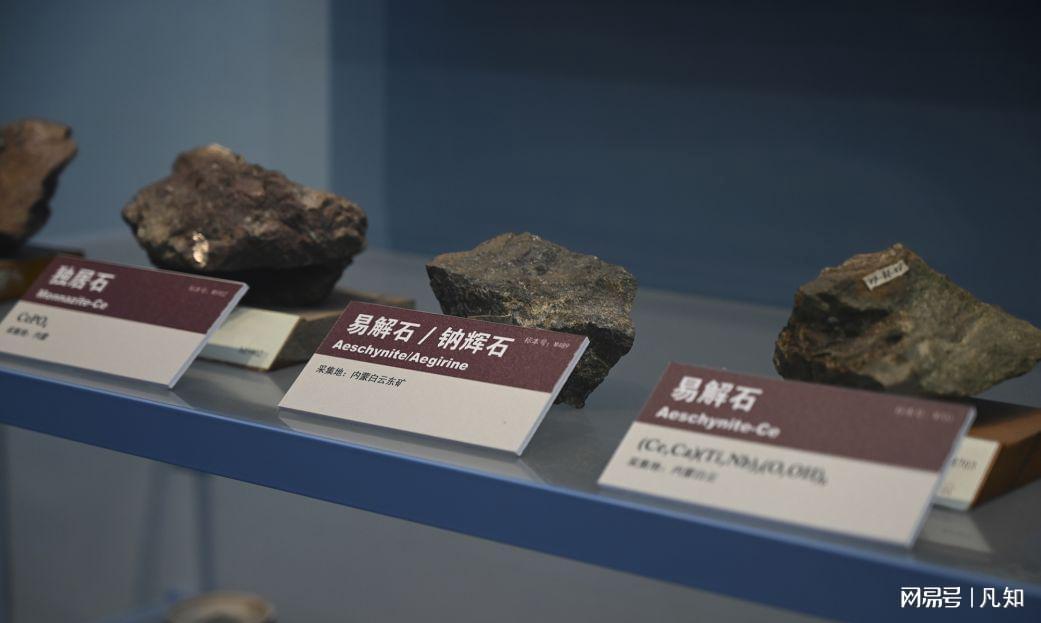

稀土提炼是高能耗、高污染的产业。西方企业因短期利益考量,认为自行提炼不划算,遂将这一环节外包至成本更低的地区。中国当时正处于产业升级关键期,敏锐捕捉到稀土的战略价值,主动承接了这一环节。

与此同时,美国的芒廷帕斯矿、澳大利亚的部分稀土矿山因成本过高陆续关闭。西方企业为进入中国市场,甚至以“技术换资源”的方式,通过合资将提炼技术转让给中方,试图实现“双赢”。

然而,西方企业未曾料到,这一放手竟逐渐丧失了对稀土产业链的主导权。如今,他们试图重建本土产能,却发现早已力不从心。

德媒将稀土提炼描述为“脏活累活”,实则是一种话语陷阱。稀土分离提纯是典型的资本和技术密集型产业,仅靠“能忍脏、不怕累”远不足以支撑。

中国能取得今天的地位,源于持续的技术积累。近年来,中国在稀土永磁材料、镓与锗提纯、石墨深加工等关键环节申请了大量专利,形成了技术壁垒。其他国家若想模仿,至少需要十至二十年的追赶时间。

此外,中国早已突破环保瓶颈。通过大力推动绿色冶炼技术研发,污染问题已得到有效解决。所谓“低环保标准”的说法,不过是西方不愿承认中国进步的借口。

多年来,欧洲一直享受着中国廉价稀土带来的红利。中国生产的稀土产品降低了其电子产品和新能源产业的成本,消费者也得以购买更便宜的商品。然而,随着对中国稀土依赖的加深,欧洲却反过来指责中国“垄断资源”。

这种前后矛盾的做法,暴露了欧洲精英阶层的认知失调。他们一方面呼吁德国“向中国学习”,推动“战略性再工业化”;另一方面却将中国的成功归因于“国家干预”和“低环保标准”,始终放不下意识形态的架子。

重建本土高科技产能谈何容易?矿山关闭、技术流失、产业链断裂,重新搭建需巨额资金、时间和人才。更关键的是,欧洲已习惯短期利益优先的思维模式,改变这种根深蒂固的观念,才是最大的挑战。

中国在稀土领域的崛起并非偶然,而是国家意志与市场规律结合的结果。我们着眼长远,持续投入,用几十年时间完成了其他国家可能需要上百年才能实现的布局。

德媒用“天才却残酷”定义中国的崛起,本身就带有偏见。“天才”是对中国长期规划和执行力的认可,而“残酷”不过是欧洲感受到竞争压力后的情绪宣泄。

真正的残酷在于,世界秩序的规则正在被重塑。西方曾凭借自由市场逻辑和全球化分工取得成功,却因过度追求短期利益导致产业空心化和战略自主丧失。如今,中国用同样的规则在产业链上游站稳脚跟,他们却觉得“不公平”。

欧洲今天的困境,根源在于自身在短期利益与长期战略之间一次次选择前者。德国媒体能说出“向中国学习”的话,算是一种进步,但若始终放不下“教师爷”的身段,看不清竞争的本质,再多的反思也无济于事。

未来的全球竞争,拼的是长远规划和核心技术。中国从未想过垄断什么,只是做好了自己该做的事,抓住了属于自己的机遇。而西方若仍停留在抱怨和指责中,不能正视自身问题,未来只会面临更多被动。

国家发展如马拉松,一时的快慢不算什么,能找准方向、坚持到底才最重要。中国已用实际行动证明了自己的选择是对的,而欧洲接下来该怎么走,恐怕还得好好琢磨琢磨。